DISPOSICIONES FINALES SOBRE NORMAS DE URBANIZACIÓN

DISPOSICIONES FINALES SOBRE NORMAS DE URBANIZACIÓN

- El Ayuntamiento elaborará un Pliego de Condiciones Técnicas para las obras de urbanización en el que se regulará, al menos, los tipos de firmes, zanjas y canalizaciones, tendidos aéreos, elementos de pavimentación, mobiliario urbano, tapas de registros, elementos de alumbrado público, señalización de tráfico e informativa, contenedores de residuos, cabinas, marquesinas, expendedores, kioscos, elementos provisionales..., regulación de las operaciones de reposición de elementos afectados por obras parciales de infraestructuras, así como la prohibición de materiales contaminantes o no adecuados.

- Las intervenciones de toda índole, ya sean obras o instalaciones, de iniciativa pública o privada, serán coordinadas y dirigidas desde un único órgano municipal con competencia para ello.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Todos aquellos terrenos y edificaciones incluidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, se regularán por sus normas específicas y Catálogo correspondiente, que coincide a su vez con el ámbito incoado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Aquellos aspectos normativos que el mencionado Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba y Catálogo correspondiente, no regula específicamente, se regirán por lo indicado en las Normas de este Plan General y legislación vigente.

Disposición adicional

Disposición adicional

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA PLAZA DE LA CORREDERA. ( Planeamiento aprobado pa1 )

Condiciones generales

Cualquier intervención sobre las fachadas, sea de tipo conservación, rehabilitación o reforma, estará sujeta a la preceptiva licencia municipal de obras.

Con carácter general, todas las fachadas de la plaza deben conservar idéntica configuración a la resultante tras las obras de restauración llevada a cabo, incluidos carpinterías, cerrajerías y elementos de terminación superficial.

Se excluyen de esta obligación las fachadas internas de soportales, para las que se dictan unas condiciones específicas.

Fachadas en soportales

Las obras de reforma que afecten a las fachadas de los soportales deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Composición de fachadas

A los efectos de mantener las condiciones estructurales de muro portante, la disposición de todo tipo de huecos, recercados y demás elementos de fachada, se ajustarán a las condiciones de la correspondiente ficha del Catálogo .

Se permite la apertura de huecos a la altura de los antiguos altillos o entresuelos de los locales, siempre que se trate de restituir los existentes con anterioridad, que se encontrasen cegados.

El acceso a portales debe resolverse con un cancel que abarque la totalidad del hueco de la portada , si ello no fuera posible, se dispondrá la puerta rehundida y compuesta en relación a aquella, cegando lateralmente los espacios entre ésta, las jambas y el dintel.

Los locales dispondrán el cierre rehundido y ocupando la totalidad de la portada.

No se permite ningún tipo de elementos salientes, a excepción de los correspondientes a los rótulos comerciales, con las condiciones fijadas para éstos.

Materiales

El paramento del soportal que se altere con ocasión de nuevas obras, debe restituirse con mortero de cal de igual composición y calidad que el existente, y con terminación en pintura blanca al silicato, de las mismas características que la existente.

En los lugares en que se permite zócalo, éste y sus jambeados deben ser de piedra caliza micrítica ( piedra negra de Córdoba ) con terminación abujardada.

Los umbrales se construirán con el mismo tipo de piedra, con terminación apomazada, en piezas completas, es decir, evitándose soluciones de revestimiento con piezas de aplacado.

Carpinterías, cierres y protecciones

Las carpinterías de todos los huecos serán de madera, con tratamientos superficiales que no oculten su naturaleza.

Las cerrajerías tipo reja tendrán una composición simple, del orden de las existentes, no sobresaldrán del plano de fachada y serán de forja o de acero pintado en tono oscuro.

No se autorizan aquellos tipos de cierres de locales comerciales que requieran afección a fábrica de muro y/o sobresalir sobre el plano de fachada.

No se autoriza la colocación de toldos de ningún tipo en los soportales.

Elementos de instalaciones

Las instalaciones de todo tipo quedarán ocultas, empotradas en los en los paramentos. En el caso de conducciones de gas resulta igualmente obligatoria esta condición, pudiéndose incluir elementos para aireación enrasados con el paramento y pintados en su mismo color.

Los registros que sea necesario disponer al exterior, quedarán enrasados con los paramentos, según las disposiciones y pautas marcadas en las obras realizadas.

Los aparatos de climatización no dispondrán de elementos exteriores salientes de ningún tipo. Las salidas o tomas de aire, se dispondrán siempre por encima de la horizontal marcada por los recercados de portadas, con rejillas enrasadas con el paramento y pintadas en el mismo color que éste.

No se dispondrán elementos de iluminación particulares en fachadas ni en ningún otro lugar del soportal, independientes del alumbrado público.

Rótulos

Se autoriza la colocación de rótulos comerciales en la fachada interna de los soportales, con las siguientes condiciones:

-

- Se instalará un solo rótulo por establecimiento.

-

- Los rótulos se situarán en el plano de fachada, sobre las portadas de los establecimientos, ocupando el dintel y sin sobrepasar lateralmente el espacio entre las jambas

Los rótulos serán elementos añadidos o sobrepuestos a la fachada, formándose bien con un único cajeado, bien con caracteres independientes aislados, admitiéndose un saliente máximo de 15 cm. sobre el plano de fachada. En su caso, la iluminación de los mismos quedará integrada en el elemento, no permitiéndose iluminación con fuentes de luz externas.

-

- No se autorizan rótulos de tipo banderola o realizados con pintura directamente sobre la fachada.

- La formalización y diseño de rótulos tenderá a la simplicidad, debiendo evitarse soluciones de materiales, caracteres, etc. de imitación a supuestos elementos antiguos o históricos.

Los rótulos o anuncios de obras, siendo de moderada dimensión, se dispondrán con carácter temporal durante la duración de las mismas, únicamente sobre el muro de fondo de los soportales.

Protección durante obras

La ejecución de obras de cualquier tipo en el ámbito de estas normas se realizará evitando el deterioro de sus elementos arquitectónicos, de urbanización y mobiliario urbano. A estos efectos, además de las reglamentarias garantías establecidas en las licencias municipales, se llevarán a cabo las siguientes medidas de protección:

En el espacio público de la plaza no podrán colocarse grúas fijas de obra de ningún tipo. En caso necesario, podrá autorizarse la utilización temporal de grúas móviles o autogrúas, que dispondrán de apoyos especiales que garanticen la protección de los pavimentos.

En las licencias de obras se fijará el ámbito de espacio ( plaza y soportales ) que se verá afectado por las obras, incluido el paso de transportes de material y de maquinaria por los lugares establecidos para ello en esta normativa. El pavimento de estos espacios quedará convenientemente protegido para evitar su deterioro. Los proyectos de obra fijarán estas condiciones específicas de protección en función de las características de la obra, debiendo utilizarse sistemas de superposición sobre los pavimentos, sin elementos de anclaje o fijación a los mismos.

El conjunto de pilastras de los soportales, correspondiente al ámbito de fachada del solar o local objeto de obras deberán quedar protegidas en todo su perímetro y altura durante la duración de las mismas, frente a posibles golpes, roces, manchas, etc.. Los proyectos de obra establecerán propuestas concretas de protección de las pilastras que deben evitar afecciones a las mismas mediante anclajes, fijaciones u otros elementos de forma que no produzcan deterioro tanto de la terminación superficial como del color.

Los contenedores de escombros y los posibles acopios de materiales, etc. deberán disponerse en el interior de las obras. En caso de imposibilidad, debe solicitarse una autorización especial, y en cualquier caso deberán retirarse a la finalización de la jornada laboral.

Operaciones de conservación y mantenimiento

Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los elementos del conjunto monumental de fachada y primera crujía deberán llevarse a cabo de forma conjunta, bien en toda la plaza o por

tramos homogéneos, y preferentemente por iniciativa pública. A estos efectos, las administraciones responsables establecerán los medios y mecanismos apropiados para acometer regularmente estas actuaciones de conservación.

Los particulares propietarios o usuarios de estos inmuebles no podrán acometer estas operaciones de forma individual, salvo en casos de urgencia motivada por condiciones de seguridad y siempre con las correspondientes autorización y supervisión municipales.

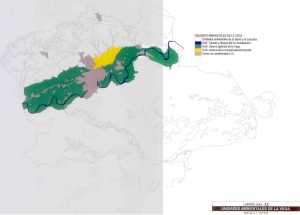

DETERMINACION DE LAS AREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.

- Cauce y riberas del Río Guadalquivir con especial singularidad en los Sotos de la Albolafia, espacio situado entre el Puente Romano y el Puente de San Rafael de gran interés por la singular y variada avifuna que lo habita aprovechando el soporte de los sotos ribereños e islotes fluviales. Dicho espacio cumple la función de dormidero de unos 5.000 ejemplares de Garcilla bueyera siendo lugar de presencia asidua de múltiples especies de interés entre las que destacan el Calamón y el Morito. Este ámbito está propuesto para su declaración como Monumento Natural.

- Cauce y riberas de los ríos Guadamuño y Guadiato. Parte del río Guadiato y sus laderas están incluidas dentro de los límites del Parque Natural Sierra de Hornachuelos y están protegidas como Espacio de Especial Interés (A.l) en el documento del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de dihco Parque Natural.

- Vega del Río Guadalquivir

- Vega del Río Guadajoz

- Cauces y arroyos de la Sierra con especial singularidad en los arroyos del Bejarano y del Molino sobre los que se desarrolla un bosque galería de gran calidad tanto por la abundancia de especies de ribera (sauces¡ chopos, fresnos, tarajes, caños, zarzas, carrizos, eneas, etc.) como por la continuidad y frondosidad de la misma que le proporciona un gran valor paisajístico.

- Los espacios forestales de la Sierra con la singularización de diferentes áreas de gran interés ambiental y paisajístico: Umbría de Perchas y Alto de la Cabrera, Cerro de Los Pinos, Las Cuevas, Los Villares (protegidos como Parque Periurbano), Cerros de la Capellanía, Pendolilla, Lobo y Miradero, La Almenta, etc.

- Embalse de San Rafael de Navallana y su entorno

- Salinas de Duernas. El interés principal de este espacio radica en la propia salina, en las técnicas, instrumentos e infraestructura utilizada.

- Yacimientos de interés científico: YC-5 "Cerro de los Pradillos", YC-6 "Vereda Pecuaria", YC-7 "Cerro de las Ermitas" y YC-8 "Estribo del Viaducto del F.C. Córdoba-Peñarroya sobre el Arroyo Pedroche". Se trata de yacimientos de gran interés estratigráfico y paleontológico por los fósiles existentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES

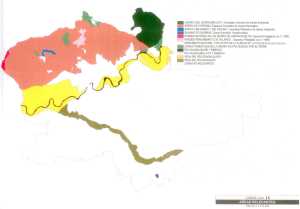

Al igual que para otros estudios temáticos, desde el punto de vista de los usos y aprovechamientos del suelo, el municipio de Córdoba está formado por tres zonas claramente diferenciadas: Sierra Morena, La Campiña Cordobesa y la Vega del Guadalquivir.

Tres aspectos significativos del municipio se van a destacar a efectos de situarnos en el mismo, sus usos preponderantes, la estructura territorial de sus núcleos de población y finalmente su estructura productiva.

Del primer aspecto destacamos, los uso preponderantemente agrícolas de la Campiña; agrícolas de la Campiña; agrícolas y últimamente también industrial, residencial y de servicios de la Vega y el carácter principalmente forestal y residencial, así como alguna actividad minera de la Sierra.

Aparte de la capital Córdoba , las 124.461 Has. de superficie total de que consta el término, están prácticamente despobladas (especialmente la Campiña), a excepción de varias pedanías (Alcolea, Encinarejo de Córdoba, El Higuerón, Villarrubia, Cerro Muriano, Sta. Mª de Trassierra y Sana Cruz). A dichos núcleos hay que añadir los cortijos dispersos y, sobre todo, la gran cantidad de viviendas situadas en las numerosas parcelaciones urbanísticas que han ido surgiendo en los últimos años en la Vega y en la Sierra. Asimismo existen otros asentamientos de menor entidad como El Angel, Majaneque, Aguilarejo Alto y Bajo y la Golondrina.

En cuanto a su actividad económica tiene un peso relevante la agricultura y menos los sectores industrial y terciario, si bien ambos presentan ligeros incrementos en su peso relativo.

En el sector agrario destaca la superficie agraria útil que es del 97 % del total y la superficie de regadío que es de un 22 % sobre la superficie de tierras en cultivo, siendo el trigo, girasol, algodón y remolacha los principales cultivos. La ganadería esta aquejada por el carácter marginal de las explotaciones en que se desarrolla.

Por su parte, la industria presenta las siguientes características: gran concentración de la industria provincial de mayor tamaño en la capital y estructura desarticulada de la pequeña y mediana empresa; concentración de la actividad en sectores reducidos (metálicos y alimentación); gran importancia de la industria artesana con alto índice de empleo sumergido.

Los servicios presentan un mayor dinamismo, siguiendo la tónica general a nivel de Andalucía, de un sector sobredimensionado y no apoyado en un tejido industrial sólido.

Población ocupada por sectores de actividad (1991)

|

SECTORES DE ACTIVIDAD |

NÚMEROS ABSOLUTOS (HAS) |

PORCENTAJE (%) RESPECTO AL TOTAL |

|

TOTAL |

83.113 |

100 |

|

AGRICULTURA Y PESCA |

2870 |

3.45 |

|

INDUSTRIA Y ENERGÍA |

14.789 |

17.79 |

|

CONSTRUCCIÓN |

6.581 |

7.92 |

|

SERVICIOS Y COMERCIO |

58.873 |

70.83 |

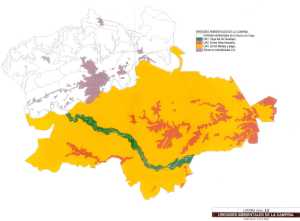

2.4.1. LA CAMPIÑA.

Aceptando que cualquier término municipal totalmente cultivado tiene aproximadamente un 5% de su superficie inculta correspondiente a vías de comunicación, lindes fluviales, edificaciones, etc., podríamos decir que la Campiña Cordobesa aparece íntegramente cultivada.

De su superficie total cultivada, la mayor parte se destina a cultivos cerealistas de secano. El cultivo del cereal, además de adaptarse a las condiciones físicas del municipio, responde igualmente al tipo de estructura social y de la propiedad imperante claramente en Córdoba: el latifundio.

Superficie de las explotaciones agrarias por aprovechamiento (1989).

|

APROVECHAMIENTOS |

NÚMEROS ABSOLUTOS (HAS) |

PORCENTA-JE (%) RESPECTO AL TOTAL |

| TOTAL |

86.726 |

100 |

|

TIERRAS LABRADAS |

69.877 |

80.57 |

| HERBÁCEO SÓLO O ASOCIADO |

62.374 |

71.92 |

|

OLIVAR CON O SIN HERBÁCEOS |

6.822 |

7.87 |

|

VIÑEDO CON O SIN HERBÁCEOS |

356 |

0.41 |

|

FRUTALES CON O SIN HERBÁCEOS |

301 |

0.35 |

|

RESTO TIERRAS LABRABAS |

24 |

0.03 |

|

TIERRAS NO LABRADAS |

16.849 |

8.05 |

| PRADOS Y PASTIZALES |

6.979 |

6.22 |

|

ESPECIES ARBÓREAS FORESTALES |

5.398 |

5.16 |

|

RESTO TIERRAS NO LABRADAS |

4.472 |

19.43 |

Fuente: SIMA, 95. IEA.

Los principales cereales cultivados son el trigo, mayoritariamente y en pequeña medida la cebada y el maíz, con un sistema de año y vez, turnándose principalmente con el girasol. Las legumbres garbanzos y habas se producen minoritariamente y con fines principalmente de autoconsumo local y por último el algodón y la remolacha con unas superficies relativamente importante. En cuanto al olivar, no tienen en el término la misma importancia que en otros puntos de la Campiña Cordobesa y Jienense, dado que el centro de la campiña es de predominio cerealista, como indicamos anteriormente y sólo sus ángulos periféricos del nordeste, sudeste, sur y oeste están ocupados por masas continuas de olivar.

Explotaciones agrarias con Superficie Agraria Útil (SAU) por tamaño de SAU

|

TAMAÑO DE SAU |

NÚMEROS ABSOLUTOS (HAS) |

PORCENTAJE (%) RESPECTO AL TOTAL |

|

TOTAL |

1.357 |

100 |

|

= 0.1 - < 5 |

474 |

34.93 |

|

= 5 - < 10 |

168 |

12.38 |

|

= 10 - < 20 |

179 |

13.19 |

|

= 20 - < 50 |

201 |

14.81 |

|

= 50 |

335 |

24.69 |

Fuente: SIMA, 95. IEA.

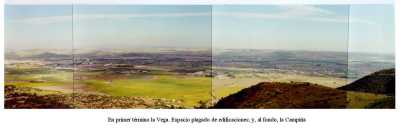

2.4.2. LA VEGA.

El uso residencial, industrial y agrícola de regadío son los que caracterizan principalmente las actuaciones sobre la vega. Del regadío cabe decir que se asienta en su casi totalidad junto al Guadalquivir, siendo sus principales aprovechamientos para el cultivo de herbáceos, destacando la escasez de los cultivos hortícolas y los frutales, volviéndose de nuevo a confirmar aquí la tesis de la incidencia determinante del hombre en los usos del suelo.

En efecto, la escasez de cultivos hortícolas y frutales en la zona de regadío de Córdoba responde principalmente a una selección cultural, basada en dos hechos: por una parte, la falta de tradición hortofrutícola en la comarca, y, por otra, el predominio de la gran propiedad en el regadío por otro, tipo de estructura al que conciernen cultivos extensivos.

Igualmente queremos destacar que es en las mejores tierras desde punto de vista agrícola (la vega del Guadalquivir) en donde se han asentado las principales vías de comunicación (carreteras y ferrocarriles), la mayor parte de los núcleos urbanos y, lo que es más grave, las industrias, en su mayor parte ubicadas en polígonos industriales, además de un gran número de viviendas ilegales.

En cuanto a la ganadería, queremos aclarar que al objeto que nuestro trabajo, nos interesa exclusivamente desde el punto de vista del aprovechamiento del suelo para la misma y siendo, por otra parte, el sector ganadero en Córdoba bastante precario. El porcino, el bovino, el ovino, caprino, equino y avícola son las especies más producidas, en orno al Valle del Guadalquivir por razones históricas y por las tierras de regadío, y también por los aledaños de Sierra Morena, alejándose del olivar.

El cultivo de forrajes es muy escaso y el aprovechamiento de los barbechos es prácticamente imposible.

Finalmente, en este punto, destacamos el aumento de las explotaciones intensivas ganaderas, principalmente en lo que avicultura se refiere, que aunque no son espectaculares, han permitido, compensar ligeramente la pérdida de ganadería extensiva.

Hay que volver a señalar, también, que en la Vega se sitúan la mayoría de los usos industriales y varias zonas extractivas que están provocando su deterioro ambiental, afectando gravemente a la contaminación del río Guadalquivir y los acuíferos relacionados con él.

2.4.3. LA SIERRA.

El aprovechamiento forestal y los usos residencial y recreativo son los más importantes de la zona, seguido de la minería.

Tiene una gran importancia la vegetación natural en la zona, sobre todo en su parte Oeste y Noroeste, que son las menos deterioradas por la invasión de viviendas para 2ª residencia.

Pero, el uso verdaderamente importante tanto por la superficie ocupada, como por los impactos que produce, es el uso residencial.

Las ligeras mejoras climáticas, así como las modas en cuanto a concepción del recreo y de los bienes suntuarios ha hecho de la Sierra Morena, un lugar de atracción para la 2ª residencia, encontrándose su zona Norte y Noroeste invadida de viviendas.

Este fenómeno social ha impactado igualmente en los dos núcleos urbanos que hay en la zona Cerro Muriano y Santa Mª de Trassierra que han quedado prácticamente insignificantes desde el punto de vista espacial, al lado de las numerosas viviendas que se han construido en sus alrededores.

Por lo que respecta a las actividades recreativas, estas deben entenderse principalmente como complementarias a las que se producen en la ciudad, de carácter más cercano cotidiano; es decir serán actividades normalmente de ocio y disfrute de la naturaleza siendo la sierra un lugar idóneo para ello.

El baño y todas las actividades recreativas derivadas del agua tienen un gran interés en el municipio de Córdoba, debido a su situación geográfica y a sus condiciones climáticas extremas en el verano.

Por esta razón, el embalse de San Rafael de Navallana es un polo de atracción de la población del municipio. Si bien no existe en su entorno una infraestructura adecuada para canalizar la demanda recreativa creciente que genera.

En cuanto a los ríos, en el Guadalquivir es imposible el baño debido a la contaminación que acarrea a su paso por Córdoba, siendo tradicional el baño en algún punto del Guadalmellato, (Puente Mocho) y del Guadamuño (Puente de los Arenales) aunque en unas condiciones poco adecuadas.

La pesca como actividad recreativa está bastante extendida entre las prácticas deportivas de los cordobeses. Al igual que como el baño, las áreas de mayor atracción para los pescadores de agua dulce están en su mayoría fuera del término municipal en los Embalses de Bembezar Alto y Bajo, Retortitallo Alto y Bajo. Embalses de Guadalmellato y La Breña y otros.

No obstante, en los ríos que atraviesa el municipio se practica la misma abundantemente principalmente en Puente Mocho, los Sifones y los Arenales y por supuesto a lo largo de todo el Guadalquivir.

Otra práctica muy popular y con gran cantidad de adeptos en nuestra zona de estudio es la caza, en su doble vertiente de mayor y menor, en la Sierra Morena la primera y en prácticamente todo el término la segunda, con un nivel de acotamiento total, aunque no existe ningún coto de carácter social.

En cuanto a áreas con infraestructuras recreativas, el Parque Periurbano de los Villares, gestionado por la Agencia de Medio Ambiente, es la única existente y aunque bastante bien dotada y conservada tiene el inconveniente de carecer de zona de baño. A ello hay que añadir la existencia de un campo de golf en la Sierra, próximo a dicho Parque, si bien se trata de un club privado con una superficie considerable de terreno y que exige un considerable esfuerzo de mantenimiento del césped debido al clima tan poco propicio para ello.

DESCRIPCION DE LAS VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL SEGUN SU PROYECTO DE CLASIFICACION

En el presente Proyecto, quedarán recogidas todas las actuaciones administrativas realizadas hasta la fecha, en el término municipal de CORDOBA, con lo que se pretende formular un régimen definitivo de Clasificación del mismo.

Apunta este Proyecto de tres partos y figuran en su parte primera, las vías pecuarias que fueron clasificadas según el primitivo Proyecto redactado por el ingeniero Agrónomo Don Ramón Olalquiaga Borno , aprobado por Real Orden de 23 de marzo de 1.927, el cual fue sucesivamente modificado por la Orden Ministerial de fecha 19 de diciembre de 1.949, 31 de enero de 1956 y 28 de marzo de 1.957.

Dentro de este grupo hay un total de treinta y una vía pecuarias, de las cuales las cinco últimas, denominadas "Antigua Vereda de la Cigarra", "Vereda de la Bastida", "Antigua Vereda de Sansueñas", "Vereda de las Quemadillas" y "Vereda de la Pasada del Pino", fueron declaradas innecesarias en el primitivo Proyecto de clasificación, sin que en ningún momento hayan sido enajenadas los terrenos correspondientes a tales vías, Esta circunstancia, unida al hecho de que todas ellas son continuación o enlace con otras vías pecuarias clasificadas como necesarias, aconsejen modificar esta consideración de innecesarias y mantener vigente su existencia hasta tanto llegue el momento de su deslinde y pueda apreciarse, con el mayor acopio de datos reales, su verdadera necesidad en relación con los enlaces de las otra vías entroncadas en su propia red, pudiendo, en tal momentos establecer de forma definitiva los terrenos que podrán ser enajenadas como sobrantes de las mismas. Todo ello de acuerdo con lo determinado en el último párrafo del artículo 10 de vigente Decreto-Reglamento de Vías Pecuarias, de fecha 23 de diciembre de 1.944.

Tanto a efectos de lo expresado en relación con las aludidas cinco vías pecuarias, como para las otras veintiséis que completan la primera parte de este Proyecto, todas las cuales fueron deslindadas y amojonadas durante los años 1.928 y 1.929 quedó facultada la Dirección General de Ganadería para acordar las reducciones de anchura que juzgue conveniente en cada caso concreto de acuerdo con las propuestas que las comisiones de deslinde que se constituyan, estimen necesarias, en atenciones de carácter social, urbanístico o agrícola, en aquellos tramos que lo requieran o bien en su total recorrido.

En la segunda parte, se insertarán aquellas otras vías pecuarias de las que, como consecuencia de los trabajos de clasificación llevados a cabo en los términos municipales limítrofes con el de Córdoba, se ha podido comprobar su carácter de bienes de dominio público y son prolongación de otras tantas vías pecuarias que afluyen a la Capital, cuya clasificación fue omitida en su momento, con el consiguiente perjuicio para la buena ordenación del tránsito ganadero a través de toda la provincia.

La clasificación de dicha vías pecuarias en el primitivo Proyecto de Clasificación, queda justificada si se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

La primitiva Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Córdoba, tuvo como única base los datos recogidos de un Apéndice de las Ordenanzas Municipales de dicha capital, formuladas en el año 1.884 por el entonces funcionario de dicha Corporación, D. Antonio Vázquez Velasco, sin que fuera tenida en cuenta ninguna otra clase de información: este hecho queda patente al observar que la descripción de los itinerarios que figuran en dicha Proyecto concuerda literalmente con la reducción de los que aparecen considerados como vía pecuaria en las aludidas Ordenanzas sin que por otra parte, se hubiera incluido en tal proyecto de Clasificación ninguna otra vía pecuaria distinta de las que allí se consignaban amo tales.

La tercera parte del presente proyecto, trata de los accesos, pasos de ganados y abrevaderos de la población y costa de la descripción de los que tienen actual vigencia y otra con la permuta de terrenos para facilitar dichos pasos de ganado por la población, tratando de acoplarlos a los intereses y necesidades urbanísticas de la Ciudad, de acuerdo con la propuesta hecha por el Grupo Ganadero de la Hermandad Sindical de Córdoba en reunión de fecha 23 de Octubre de 1.958, de cuyo acuerdo se levantó la correspondiente acta que obra en el expediente de esta Clasificación.

DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.

PRIMERA PARTE.

Comprende todas las vías pecuarias clasificadas por Real Orden de 23 de marzo de .927, pero con actual estado llegar de cada una de ellas, en virtud de las sucesivas modificaciones de que dicha Orden, ha sido objeto.

Nº.1.- CAÑÁDA REAL SORIANA

PRIMER TRAMO.

Procedente del término municipal de Obejo, entra en el de Córdoba por Cerro Muriano y sigue con dirección al Sur, dejando a la derecha la estación del ferrocarril de Córdoba a Bélmes

Lleva una anchura de veinticinco arras, o sea veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.) , desde la divisoria del camino de Obejo hasta el paraje de la Fuente Vieja, frente a la Colonia de la diputación Provincial y desde este punto hasta cruzar la carretera de Almadén queda un ensanchamiento determinado por el deslinde que fue practicado en el año 1.957.

Después de cruzar la referida carretera, continúa con veinticinco varas de anchura, dejando por la derecha la finca "Santa Alicia" y por la izquierda el Hotel de Francisco Cabrera, llegando al camino de Santa Hacia donde toma anchura de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts).

SEGUNDO TRAMO.

Con la expresada anchura de cuarenta y cinco varas, continúa entre la finca "Armenta Alta", tomando en su interior la carretera de Almadén.

Pasa sobre el túnel del ferrocarril de Almorchón por la Balansenita y prosigue por Balanzana, apartándose de la Carretera para entrar entre la parcelas declaradas enajenables en el deslinde aprobado en 22 de diciembre de 1.930, con anchura de quince metros (15 metros).

Sigue la Cañada por terreno quebrado de difícil paso, llamado de Los Escalones y por el lugar de la Hacienda de San Cebrían el Bajo entre Cebrián el Bajo. Baja entre peñascos al Arroyo de Linares, cuyas márgenes, sigue en un corto trayecto, existiendo en este lugar un Abrevadero.

Cruza la Vereda de Linares y llega a un puentecillo frene al Santuario de Nuestra Señora de Linares en cuyo punto se aparta por derecha de Arroyo marchando de nueve por terreno montañoso dando vista a la Hacienda de Las Fuentes.

Atraviesa la vía pecuaria el Arroyo de Peñatejada ó Pradillos, sobre el que hay un puente, pasa frente al abrevadero de Peñatejada, ampliándose la Cañada en un Descansadero, al cual también se declara excesivo, quedando sólo como una anchura útil, el paso de cuarenta y cinco varas a que se reduce este tramo de la Cañada.

Continúa su recorrido por el sitio denominado Pedroches donde existe un Descansadero y Abrevadero que habrá de ser identificado en acto de deslinde por la Comisión Oficial que se nombre al efecto, para que a juicio de la misma se determinen los terrenos que han de quedar respetados para una de los ganados y los que puedan declararse excesivos.

Sigue la Cañada a cruzar al ferrocarril de Madrid a Cádiz y penetra en la zona de población por el paso denominado "Enlace de la Cañada Real Soriana".

TERCER TRAMO.

Corresponde al citado paso de enlace por la población y será descrita en la Tercera Parte de este Proyecto.

CUARTO TRAMO.

Sale de la población con al carretera de Palma del Río en su interior, dejando por la izquierda el Silo del Servicio Nacional del Trigo, y por la derecha las parcelas enajenadas correspondientes al deslinde del año 1.951, pasando después al lado derecho de la citada carretera según quedó determinado en dicho deslinde, hasta llegar al Arroyo de Cantarranas.

Continúa luego determinada según el deslinde iniciado el pasado año 1.958 pasando por el Descansadero de Córdoba la Vieja hasta llegar al poblado de Villarrubia desde donde continúa has a cruzar el ferrocarril de Sevilla, de acuerdo con el amojonamiento practicado en el año 1.957.

En este cuarto tramo, por haber quedado determinada su anchura mediante deslindes, resulta ésta variable, quedando comprendida entre los límites de Vereda y Cordel.

QUINTO TRAMO.

Desde el paso a nivel del ferrocarril de Sevilla, hasta su salida del término municipal por el denominado Veredón de los Frailes, queda reducida a la anchura de una Vereda, o sean veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.) coincidiendo su eje con el antiguo de la Cañada.

Al llegar a la divisoria de términos con el de Almodovar del río existe una parcela limitada por la propiedad el Instituto Nacional de Colonización, la carretera de la puesta en Riego y el arroyo Guadarromán, que habrá de ser deslindada por corresponder al ensanchamiento o pequeño Descansadero, que fue omitido en el replanteo de la cañada, realizado en el año 1.957.

Nº.2.- CORDEL DE ALCOLEA.

Sale de la zona de población, en el Descansadero de la Choza del Cojo y continúa según quedó amojonada en el deslinde aprobado en 22 de diciembre de 1.930, llevando en su interior la carretera de Madrid.

Deja por la izquierda la Cerca de Lagartijo y por la derecha los Llanos de Teja y Vana y Huerta de Molleja, saliendo a continuación por este lado, la Vereda de Las Quemadillas.

Sigue a cruzar el Arroyo Ahogadizos, con el Cortijo de Rabanales por la derecha y el cruzar el arroyo de este mismo nombre, queda a ambos lados el expresado cortijo, encontrándose por la derecha el Abrevadero, también denominado de Rabanales.

Continúa con la Carretera de Madrid hasta la terminación del Cortijo de Rabanales y frente a la Universidad Laboral, toma la cuesta de la Lanchan entre la Barraca, dejando por la izquierda dicha carretera para volver a tomarla al cruzar el Arroyo de la Lancha continuando entre el Montón y la Vega del Montón y, atravesando después la Vega del Montoncillo, llega al Arroyo Guadalbarbe, por donde se desprende hacia la izquierda la Vereda de las Pedrochañas.

Para toda la Barriada de Alcolea, cruzando el ferrocarril por el paso a nivel, deja por la izquierda la carretera del Pantano y antes de llegar al Puente de Alcolea, sobre el río Guadalquivir, sale por la izquierda el Cordel de Villanueva de la Jara, entre el Río y la citada carretera del Pantano.

Después de cruzar por el puente de Alcoles, se aparta por la izquierda la Carretera de Madrid, siguiendo el Cordel con la antigua carretera entre las Huertas del Barrio y el Cortijo Pay-Jiménez a derecha e izquierda respectivamente, y, después de cursar nuevamente el ferrocarril, llega al Barrio de los Angeles, que deja por la derecha.

Continúa Pay-Jiménez, por la izquierda, frente al Cortijallo y Chancillerejo, que leva por la derecha.- Atraviesa luego Pay-Jiménez y, dejando a la izquierda el Cortijo de Calero, sigue a través de Casa Blanca, sin dejar la antigua carretera, hasta volver a tomar la actual carretera general de Madrid a Cádiz.

Cruzar el arroyo de Calderitos a Tejadores y atravesando el Cortijo de La Rinconadita, pasa nuevamente el ferrocarril, siguiendo hasta cruzar La Rinconada Baja.

Por la derecha se aparta la vereda de Jaén y continúa el Cordel, sin abandonar ya la carretera, dejando por la derecha los cortijos de la Cruz y las Cumbres y por la izquierda, la Rinconada alta, la Avutarda y Las Cumbres, saliendo de este término municipal para continuar su recorrido por el de Villafranca de Córdoba.

Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts). Su longitud es de unos veinte Kilómetros (20.000mts).

Nº.3.- CORDEL DE VILLANUEVA.

Parte del Cordel de Alcoles, juntos al río Guadalquivir y subiendo por el lado izquierdo las tierras del Cortijo de Pendolilla. Cruza el Arroyo de Yegüeros y toma en su interior la expresada carretera, dejando a ambos lados el cortijo Ribera, cruzando también el arroyo de Buen agua.

Antes de llegar al río Guadalmellato, se aparta por la derecha la carretera, siguiendo el Cordel derecho al puente sobre el Guadalmellato.

Cruza nuevamente la carretera y pasa por el referido puente para tomar en su interior la carretera del Salto de Villafranca por el cortijo Ribera, con una longitud aproximada de un Kilómetro, para dejarla después por la derecha, en unión de la Vereda de Villafranca.

Continúa el Cordel que se describe, son dirección N.E. por los Campillos Bajos y luego Altos, hasta llegar a Navallana, donde tuerce a la derecha para penetrar en el término de Villafranca de Córdoba, dejando a la izquierda el último cortijo citado.

Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts). Su longitud aproximada, dentro de este término, es de unos nueve Kilómetros (9.000mts).

Nº.4.- CORDEL DE ECIJA.

Sale de la población por el denominado camino Viejo de Sevilla, entre la Viñuela y las parcelas del pago de la carretera de Sevilla. Deja después a la derecha los cercados del Arroyo de la Miel y a cruzar el arroyo de este nombre, toma n su interior la carretera separándose por la derecha el Cordel de Palma del Río.

Deja por la izquierda los Llanos de la Torrecilla y cruzando el arroyo de Saldado, sigue entre la Torrecilla y amargacena, por el eje del Camino vía al que corta la carretera, y continúa por ésta dejando a la izquierda Blanquillo Bajo y por la derecha Cortijo del Viento hasta llegar al río Guadajos.

Cruza el río sobre el puente y, a la salida del mismo, se aparta por la izquierda la Vereda de Guadajos y por la derecha se encuentra el descansando de Puente Viejo, rodeado por las tierra del Cortijo del Alamo, después de pasar las del Aguadillo.

Atraviesa el ferrocarril de Córdoba a Málaga y sigue por El Alamo, con la carretera en su interior, hasta dejarla por la izquierda, saliéndose de ella con dirección Sudoeste entre terrenos del Alamo Alto, todavía, dentro de los cuales, sale asta Poniente, la Vereda de la Canchuela.

Continúa el Cordel entre el Judigüelo y Haza de la Caridad a izquierda y derecha respectivamente y poco después de pasar el asiento del último cortijo citado, se aparta, por dicho lado derecha, la Vereda de Villafanquilla, para continuar el Cordel entre Mangonegro y Lazarillos hasta llegar al arroyo de la Torvisda, o de Las Doblas.

Sigue entre Mangonegro a ambos lados, y, después de cruzar el camino de Guadalcasar a Fernan Nuñes, queda como límite por la derecha el Cortijo de las Ordenes Altas y por la izquierda, Mangonegro, Raya Alta, Raya del Medio Cortijo de la Raya, Raya del Camino y Cortijo de Diaz-Gómes, llegando así a la divisoria del término municipal de la Carlota, por donde continúa.

Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalente a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 mts). Su longitud aproximada, dentro del término de Córdoba, es de unos veintidós Kilómetros (22.000 mts).

Nº.5.- CORDEL DE GRANADA.

Sale de la población, desde el Abrevadero de la Ribera del Campo de la Verdad, para tomar como eje el de la Carretera de Castro del Río, que lleva en su interior y, pasadas las Hazas de los Ruedos, sigue por El Telégrafo, donde se le separa por la izquierda la Vereda de Baena (por la indicada carretera de Castro del Río).

Tuerce a la derecha, entre las Coronadillas y, dejando a mano derecha el asiento, del cortijo, sigue a cruzar la Colada e la Barca y el Arroyo de los Sernos, continuando hasta llegar a las Coronadas, por la derecha y Cortijo Carboneros, Cuatro Vientos y Juan Roca por la izquierda.

Queda después a ambos lados al Cortijo de las Coronadas y luego el Murillo por la derecha, siguiendo entre Judío Nuevo y adelante Judío Viejo al lado izquierdo, hasta llegar al Judigüelo, que atraviesa.

Cruza el cortijo de la Estefania Alta y, pasando el arroyo de la Torre de Juan Gil, pasa por el cortijo del mismo nombre, cuyo asiento queda a la izquierda del Cordel.

Corta por el Cañetejo para continuar entre el Cortijo del Genovés y Haza de Valenzuela, a derecha e izquierda respectivamente y después de cruzar el Arroyo de las Trinidades, queda por la derecha el Alamillo de Valdepeñas y Cortijillo del Sereno, continuando a la izquierda el Haza de Valenzuela.

Cruza después el Arroyo de Valdepeñas y camino del Jaco, y sigue dejando a la izquierda el cortijo del Encileño, Mirabueno Alto Hancho Chico y Tebas, y por la derecha las Hazas Baldías, el Rancho y Camarrilla, hasta cruzar el Arroyo Fontalba y poco después la Vereda de Montilla a El Carpio.

Continúa entre el cortijo del Castillejo de Tebas y atravesando una parte del Cambrón, llega a tocar el río Guadajos y sigue hacia el Puente de Cubas, entre Cortijo Nuevo y por último Cortijo de Arechón, para cruzar el Arroyo de Pedrique por el referido Puente y salir de este término, con dirección a Castro del Río.

Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalente a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts.) y tiene una longitud aproximada d veintisiete Kilómetros (27.000mts.).

Nª.6.- VEREDA DE LA CIGARRA.

Parte de la Cañada Real Soriana, entre la Jarilla y Alamirilla, y cruzando el Arroyo de la Huesta de Mallorga, tuerce hacia Poniente, entre La Jarilla, donde cruza también el Arroyo de la Gorgojuela, y sigue a cruzar el Arroyo de la Jarilla, para continuar entre las Cuevas de Artaza, donde cruza el arroyo del Alamillo.

Sigue entre la Casíta de Papel y Cuevas Nuevas y llega al Arroyo

Guadarromán, en la divisoria de este término municipal con el de Almodóvar del Río.

De este punto se aparta hacia el Sur, por dicha divisoria el Primer tramo de la Antigua Vereda de la Cigarra y, por la derecha, hacia el Norte, la Vereda de la Bastida.

La que se está describiendo continúa por la divisoria de términos, pero con toda su anchura por esta jurisdicción de Córdoba, llevando por la derecha la Cigarra Baja, hasta llegar al Camino de la Cigarra Alta, que sale perpendicularmente a la divisoria y aquí termina esta vía pecuaria, en el comienzo del segundo Tramo de la antigua Vereda de la Cigarra.

Le corresponde una anchura legal de veintinueve varas equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y su longitud es de unos ocho Kilómetros (8.000mts.).

Nº.7. VEREDA DE LA PORRADA.

Penetra en este término, procedente del de Almodóvar del Río, bifurcándose al entrar en esta jurisdicción, toda vez que desde este punto, sale por la derecha la Vereda del Llano de Mesoneres.

La de la Porrada, continúa hacia el Norte, entre la Huerta de los Idolos y Valdelebillos Altos, junto al Camino de Almodóvar Trasierra y llegando al Cortijo de la Perrada, le cruza con dirección al Norte, hasta llegar alparaje de la Cruz de la Mujer, donde empalma con la Vereda del Vado de Pandura y Vado de Linarejos .

La corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89m.) y tiene un recorrido por este término de unos cuatro kilómetros (4.000mts.) aproximadamente.

Nº.8.- VEREDA DE TRASSIERRA.

Sale de la Cañada Real Soriana, junto al Sanatorio del Instituto Nacional de Previsión, que queda por la derecha y continuando por el eje del camino viejo de Trassierra deja a la derecha la casa de la Huerta de santa Isabel y atravesando el Cortijo de Turruñuelos, cruza el arroyo de Cantarranas y el Canal de Riego y llega al Cortijo de Nogales, cruzando el arroyo del mismo nombre y las tierras de la Casilla del Aire, para dejar por la izquierda la Calzada y la casa de la Huerta de la Gitana y, por la derecha, las de las Huertas de las Torrecilla y Galarza.

Continúa paralelamente al arroyo de Vallehermoso, entere éste y la carretera de Trassierra, dejando por la derecha la Torre de las Siete Esquinas y San José y por la izquierda las Laderas Altas y El Hornillo, hasta llegar al Descansadero del Rosal.

De este Descansadero, se aparta hacia Poniente la Vereda del Llano de Mesoneros y la que se describe tuerce a la derecha para unirse a la carretera, entre el Hornillo, por la izquierda, y El Rosal y, dejando por la izquierda el Camino de la Jaresa, sigue entre El Rosal a ambos lados, separándose poco después de la carretera, por la Trocha del Camino Viejo, para tomarla de nuevo en su interior, en las tierras del pago del Cortijo de Trassierra y llegar así al poblado.

Cruza la Aldea de Santa María de Trassierra y saliendo de ella por la Carretera del Puerto, cruza los Ruedos y Los añadidos y, dejando a la izquierda el Lagarillo, llega a El Puerto pasando por el Abrevadero de Fuente de la Víbora.

Continúa por tierras de Lajas de Hurtado, hacia la Fuente del Oso, marchando por Majadillo Redondo, a la esquina del olivar del Lagar del Puerto, para seguir por Catilpicón, dejando el Barranco del Tío Tumbón, entre la Casilla de la Plata, hasta encontrar el río Guadiato, que lleva la divisoria de este término municipal con el de Villaviciosa, por el cual continúa.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89m.). La longitud es de unos diez y nueve kilómetros (19.000mts.).

Nº.9. VEREDA DEL LLANO DE MESONEROS.

Arranca de la Vereda Trassierra, en el Descansadero del Rosal, saliendo con dirección al Poniente, por la orilla de la cerca del Hornillo. Cruza el arroyo de l Fuente de la Teja y pasarlo entre tierras del Rosal, llega a la cerca de Pedrajas y toma la mojonera de la Bastida, hasta cruzar la Vereda de la Conchuela por los Baldies.

Llega al Arroyo Guadarromán y tomando su margen derecho, aguas abajo, por terreno de la Dehesilla, baja hasta la confluencia con el Arroyo Matalagartos para tomar su margen izquierda y cruzarlo después, entrando en el Coscojal de la Bastida.

Continúa por terrenos de la Dehesilla, hasta llegar al abrevadero de los Parranales, en Valdelobillos Alto, desde donde toma dirección sudoeste, para llegar a la divisoria de este término con el de Almodóvar del Río, en la salida de la Vereda de la Perrada.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centimetros (20,89ms.) y su longitud aproximada es de unos diez Kilómetros (10.000mts.).

Nº.10.- VEREDA DE LA CANCHUELA.

Arranca de la Vereda de Trassierra, en la carretera de la Aldea del mismo nombre y sale de ella con dirección al Sur, por terrenos del Salado, entre los pagos de los añadidos de Trassierra y torciendo a la derecha, pasa entre la Jarosa y Lovarcas, que deja a izquierda y derecha respectivamente, llega al Pozo de las Cruces de donde arranca hacia Poniente la Vereda del Vado de Panduro. Desde este junto, la Vereda que se describe sigue con dirección al Sudeste por terrenos de la Jarosa, entrando por la derecha la Dehesilla hasta cruzar el arroyo Guadarromán desde donde continúa al descansadero de los Baldios, descendiendo en unión de la Vereda del Llano de Mesonero, hasta el punto por donde se aparta la antigua Vereda de la Bastida.

Sigue la Vereda de la Canchuela entre la Jarilla por la derecha y lagar de Don Sancho por la izquierda y atraviesa luego la Alamirilla y después la Gorgoja y, cruzando el arroyo de la Huerta Mallorga, entra por la izquierda el Cercado de las Pitas.

Cruza el Canal de Riego y sigue entre La Gorgoja y el Cercado de las Pitas y atraviesa la Cañada Real Soriana, para entrar en terrenos de la Barquera, por los que cruza el ferrocarril de Córdoba a Sevilla junto al Arroyo de Los Llanos del Mesonero, y poco después de Almódovar del Río a Córdoba, por el Higuerón.

Sigue bajando en unión del arroyo citado y deja por la derecha el asiento del Cortijo de la Barquera, se aparta del arroyo dejándole por la izquierda y después le cruza para tomar como limite izquierdo la Perla, continuando la Barquera por la derecha.

Llega así al camino de Majaneque, y llevando por la derecha el arroyo de referencia, sigue aguas abajo, hasta apartarse de dicho camino y atravesar el olivar de Majaneque en busca del Vado de la Canchuela, por el que atraviesa el río Guadalquivir.

Continúa por terrenos de la Canchuela junto al Arroyo de la Reina y dejándole por la izquierda, sigue a cruzar el Cordel de Palma del Río para continuar hasta el ferrocarril de Marchena.

Crua el ferrocarril y atraviesa las tierras de Las Trescientas llegando a tocar la divisoria del término municipal de Guadalcázar, que llega por la derecha en un corto trayecto.

Sigue entre el Cortijo de Las Tablas y luego entra el de Telas por la derecha, llegando así al Camino de la Carlota para cruzarle y atravesar la parcela de Miguel-Tolín de los arroyos, entrando en el Cortijo de la Peralera por el que continúa por la denominada senda Galiana de la Peralela, hasta llegar al picón Sur del Cortijo del Alamo Alto, por el que cruza y llega a empalmar con el Cordel de Ecija, donde termina su recorrido.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centimetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos veinticinco Kilómetros (25.000mts).

Nº.11.- VEREDA DE GUADAJOZ.

Parte del Descansadero de Puente Viejo en el Cordel de Ecija y atravesando por El aguadilla, llega a cruzar el ferrocarril de Córdoba a Málaga, continuando por el Cortijo de la Fuensequilla y los de Peralta y Matasanos, aguas arriba del río Guadajoz.

Deja Cortijo Nuevo a la derecha y el Carrascal por la izquierda y llega a cruzar la Vereda de la Rambla, junto al Arroyo de la Silera y entre las tierras del Cortijo Nuevo del mismo nombre, llega al Haza de Los Pedernales, que deja a la derecha y sigue a través de los Cortijos del Alamillo y de La Juradilla, para llegar a la desembocadura del arroyo de Miranda en el río Guadajoz, donde empalma con la Vereda de Montilla.

La corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos ocho Kilómetros (8.000mts.).

Nº.12.- VEREDA DEL VADO DEL PANDURO.

Arranca de la vereda de la Canchuela en el Pozo de las Cruces con dirección Poniente y por Matalagartos pasa a la dehesa de la Borrada, llegando a la Cruz de la Mujer, en cuyo paraje se aparta por la derecha la Vereda del Vado de Linarejos y por la izquierda la Vereda de La Porrada.

Sigue por la que se describe loma debajo de los Naranjuelos, pasando por la fuente del Madroño, hasta llegar al Vado del Panduro en el río Guadiato, donde termina, haciendo todo su recorrido por terrenos de sierra.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos seis kilómetros (6.000mts.).

Nº.13.- VEREDA DEL VADO DE LINAREJOS.

Sale de la vereda del vado del Panduro en el sitio denominado Cruz de la Mujer y, con dirección a Poniente, pasa por terrenos de la Dehesa de la Porrada, a los Naranjuelos, para llegar al vado de Linarejos en el río Guadiato, donde termina su recorrido.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos dos Kilómetros (2.000mts.)

Nº.14.- VEREDA DEL PRETORIO.

Sale de la población (por el camino de la Cruz ) y, cruzando la vereda del Arroyo del Moro, deja a la izquierda el abrevadero del Brillante y sigue por el brillante a la era de la Huerta del Duende, desde donde continúa loma adelante entre la Castilleja y El Mayoral para llegar al Cerrillo.

Sigue por la aduana a la Cuesta de la Traición pasando por el Pino Gordo, para llegar al Lagar de la cruz donde salen por la izquierda la Vereda del Vado del Negro y de la fuente de las Ermitas.

Continúa la Vereda que se describe junto a la carretera de Villaviciosa, entre la Matriz y El Altillo y, llegando al Naranjo, se aparta por la derecha de Vereda de Linares, continuando la del Pretorio por los Arenales donde se cruza con la Vereda de la Pasada del Pino.

Sigue por los Arenales, paralelamente a la carretera de Villaviciosa para tomarla después en su interior, pasando a terrenos de La Priorita donde vuelve a dejar la carretera por la derecha, para cruzarla por último entre los Kilómetros 16 y 17, llegando a la divisoria del término municipal en el puente sobre el río Guadamuño en su desembocadura al Río Guadiato.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos doce kilómetros (12.000mts.)

Nº.15.- VEREDA DEL VADO DEL NEGRO.

Arranca de la Vereda del Pretorio, en el Lagar de la Cruz, con dirección al Noroeste, y cruzando por La Alegria y Rosal de Trespalacios, atraviesa Las Hazas de Trujillo, Las Parrillas y de San Andrés. Pasa por el Abrevadero de la Fuente de las Parrillas y dejando por la derecha el Camino de la Alhondiquilla continúa entre terrenos de este Cortijo y El Desierto.

Cruza el camino del Bejarano a la Alhondiguilla y entra en los Baldios del Río, donde cruza la Vereda de la Basada del Pino y el arroyo de Don Lucas, continuando hasta llegar al Vado del Negro.

Cruza el Río Guadiato por dicho Vado y atraviesa Las Solanas del Pilar con dirección al Norte para salir de este término municipal y continuar su recorrido por el de Villaviciosa.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos siete kilómetros (7.000mts.).

Nº.16.- VEREDA DE LA FUENTE DE LAS ERMITAS.

Parte de la Vereda del Pretorio en el Lagar de la Cruz con dirección Sudoeste y continúa por terrenos del Rod de Trespalacios, Pinogordo Lagar del Negrete, para llegar a la Fuente de las Ermitas, donde termina su recorrido.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos tres Kilómetros (3.000mts.)

Nº.17.- VEREDA DEL VILLAR.

Arranca de la Vereda del Pretorio, en la era de la Huerta del Duende y tomando dirección al Norte, deja a la derecha la casa de la Huerta del Hierro y sigue por terrenos de Los Morales a los Lagares de San Cristóbal y la Conejera, para seguir por estos últimos hasta llegar a la Vereda de Linares.

Cruza dicha Vereda y sigue entre los villares Bajos y Altos y, cruzando la carretera de Obejo, llega a la vereda del Pino, con la que empalma, terminando su recorrido.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinticinco metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos siete kilómetros (7.000mts.).

Nº.18.- VEREDA DE SANTO DOMINGO.

Parte de la antigua ayuda del Arroyo de Pedroches, junto al ferrocarril de Belmez y marchando por tierras de la Mesa de San Jerónimo, llega a la Palomera Alta y Palometa Baja, cruzando el camino viejo de Santo Domingo, para continuar entre los de Velasco y la Viñuela.

Sigue entre El Toconal y San Pablo llegando a las tierras de Santo Domingo, por las que continúa hasta encontrar la Vereda de Linares, junto al santuario, donde termina.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros y medio (3.500 mts.).

Nº.19.- VEREDA DE SANSUEÑAS.

Sale de la población en la zona de la Sierra cruzando el ferrocarril e Madrid a córdoba, y, entre Valdealleros, llega al molinillos de Sansueñas, empalmando con la Vereda del Arroyo del Moro, donde termina su recorrido.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de un kilómetro (1.000mts.) desde su salida de la zona urbana.

Nº.20.- VEREDA DEL ARROYO DEL MORO.

Sale de la población procedente de Enlace de la Cañada Real Soriana, como prolongación de la avenida de los Mozárabes y tomando los márgenes del Arroyo del Moro, cruza el Canal de Riego y deja a la izquierda la Huerta de Tablero, para cruzar la carretera de Villavicioza y la Vereda del Pretorio, continuando hasta el Molinillo de Sansueñas donde termina, al empalmar con la Vereda de Sansueñas.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos dos kilómetros y medio (2.500mts.). en total.

Nº.21.- VEREDA DE LA ARMENTA.

Parte de la Cañada Real Soriana junto al Túnel del ferrocarril de Banes, en el Puerto del Tío Torres y continúa paralela a vía del ferrocarril, hasta llegar al paso a nivel existentes, para seguir por el Pazo de San Hipólito a la Huerta del Gallo y Mina de la Agustinita, donde empalma con al Vereda de Las Pedrocheñas, ya en el término municipal de Obejo.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos dos kilómetros (2.000mts.).

Nº.22.- VEREDA DE LA ALCAIDIA.

Sale de la población en la carretera de enlace, próxima al Descansadero de la Choza del Cojo (en su parte Norte) desde este punto, al cruzar el arroyo de Pedroche, entra por el Olivar del Molino de los Ciegos, a la Campiñuela baja para cruzar el Arroyo Ahoganiños y tomando por la derecha la Cerca de Lagartijo, llega a cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba y poco después el Arroyo de los Pradillos, entrando en Campiñuela Alta.

Sigue sensiblemente paralela al Arroyo de Rabanales, que queda hacia el lado derecho, y cruzando el arroyo del Mortero y el Canal de Riego, sigue a cruzar el referido arroyo de Rabanales, continuando por Campiñuela Alta hasta entrar en las tierras de Román Pérez Bajo, donde cruza la Vereda de Linares, junto al Arroyo de la Cuesta de la Lancha.

Toma este último, aguas arriba, y siguiendo por la Cañada de la víbora, entre tierras de la Alcaidia, llega a la Casa, que deja a la derecha y continúa hacia el Norte para entrar en la Armenta pasando por la casa de las Vacas hasta tomar el camino de Decalamano y, cruzando la Vereda de la Pazada del Pino, sigue hasta las Minillas de Suerte alta, donde empalma con la Vereda de las Pedrocheñas, al salir de este término municipal.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos doce kilómetros (12.000mts.).

Nº.23.- VEREDA DE LAS PEDROCHEÑAS.

Sale del Descansadero de Cerro Muriano, llevando como eje a divisoria con el término municipal de Obejo y se interna en dicha jurisdicción, por la que discurre paralelamente a la raya de término y muy próxima a ella, hasta llegar a tierras de la Armenta, donde tuerce hacia el Sur, penetrando en término de Córdoba por el denominado Camino de Los Pañeros.

Cruza la Dehesa de las Tierra y sigue después entre ésta, que deja por la derecha y las tierras de Pendolilla, que quedan a la izquierda, para dejar por el lado derecho la salida de la Vereda de la Casilla de los Locos y continuar a cruzar el Canal de Riego.

Continúa entre Pendolilla y cruza el arroyo Guadalbarbo por el puente viejo, donde sale por la derecha la vereda de Linares, y sigue la de Las Pecheñas hasta cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba, para entrar por la calle de la Obra Social de Huertos familiares y llegar a su empalme con el cordel de Alcoles, donde termina.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada dentro del término de Córdoba, de unos cinco kilómetros (5.000 metros.).

Nº.24.- VEREDA DE LA CASILLA DE LOS LOCOS.

Parte de la Vereda de las Pedrocheñas, a unos quinientos metros por encima del Canal ce Riego y atravesando por Pendolilla, cruza el Arroyo de Guadalbarbo y entre tierras del Montoncillo, llega a la Vereda de Linares, donde termina su recorrido.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de un kilómetros (1.000mts.).

Nº.25.- VEREDA DE JAEN.

Parte del Cordel de Alcolea entre el Cortijo de la Rinconada Baja y Cortijo de la Cruz, que quedan a la derecha e izquierda respectivamente y cruzando el ferrocarril de Madrid a Córdoba, sigue entre Rinconada alta y Las Cumbres para atravesar un pico de la jurisdicción de Villafranca de Córdoba y reaparecen en éste de Córdoba por el Cerro de san Cristóbal.

Atraviesa las tierras de valsequillo, Haza Ancha, Hasuelas Bajas y altas y llega al arroyo Guadatín, cruzándole en el Abrevadero existente sobre el mismo, en su encuentro con la Vereda de Montilla y Villafranca.

Sigue entre el Cortijo del Trapero y cruza después la vereda de Montilla a El Carpio, siguiendo entre Cárdenas por la derecha y Cortijo de los Harineros, a la izquierda, (cuyas tierras pasan también al lado derecho), para continuar entre El redondo y Cortijo Cárdenas, siguiendo en su interior la carretera local de Bujalanos, y, dejando luego a la izquierda La Carrasquilla, llega hasta el límite de El Redondo, donde se aparta en un corto recorrido de dicha carretera que deja por el lado izquierdo.

Continúa entre la Carrasquilla y cruza en el arroyo de Los Carneros, la Vereda de Castro a El Carpio, entrando por la derecha en tierras del Algarrobillo, para continuar a ambos lados con tierras de La Carrasquilla y luego, entre Zaragoza la Baja y San Luis de Zaragoza llega a separarse de la carretera, dejándola por la izquierda, en unión de la Vereda de Bujalance, continuando por el camino de Cañete de los Torres entre Zaragoza la Baja y Guaita hasta salir del término de Córdoba.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.)y tiene una longitud aproximada, dentro del término, de unos catorce kilómetros (14.000mts.).

Nº.26.- VEREDA DE LINARES.

Tiene su comienzo en la Vereda de las Pedrochañas, junto al puente viejo sobre el arroyo Guadalbarbo y cruzando por San Fernando Bajo y Alto, pasa al Canal de riego y llega después al Montoncillo, donde deja por la derecha La Vereda de La Casilla de Los Locos.

Sigue por el Montincillo para llegar a Román Pérez Bajo por donde va a cruzar el Arroyo de la Cuesta de La Lancha y la Vereda de Alcaidía por la Cañada de la Víbora, entrando en la Campiñuela y después Navalagrulla, donde cruza el arroyo de Rabanales.

Continúa el Abrevadero de Linares y cruza la Cañada Real Soriana, pasando luego por Los Velascos y Las Corralitas hasta cruzar el ferrocarril de Belmez por encima del Túnel primero y enseguida la Carretera de Córdoba a Almadén, para continuar atravesando Orive bajo, por el puntal de la a umbría de Barrionueve y, entre las Haciendas del Toconar y Zúñiga, llega a Santo Domingo donde se encuentra con la Vereda de este mismo nombre.

Prosigue entre Cabriñana, puntal arriba, a la Cañada de la Monja y Cuesta del Cambrón y, entre Los villares y la Conejeras, cruza la carretera de Obejo y luego la Vereda del Villar, pasando por el Abrevadero de la Fuente de la Encantada.

Continúa entre las propiedades indicadas y, llegando al Paso de Malanoche, empalma con la Vereda del Pretorio, en la carretera de Villaviciosa.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos catorce kilómetros (14.000mts.).

Nº.27.- ANTIGUA VEREDA DE LA CICARRA.

Tiene su origen en el río Guadalquivir, junto a la divisoria del término municipal de Almodóvar del Río y, por dentro de esta jurisdicción de Córdoba, asciende hacia el Norte, llevando como linde izquierda la referida divisoria constituida por el Arroyo Guadarromán. Queda por la derecha el pago de Los Frailes con la propiedad del Instituto Nacional de Colonización y cruza la Cañada Real Soriana, el ferrocarril de Sevilla y la carretera de Palma del Río, para continuar por la margen izquierda del arroyo Guadarromán, dejando por la derecha el Alamillo y Cuevas Nuevas, hasta llegar a la Vereda de la Cigarra (descrita con el número 6).

De este punto, se aparta hacia el Norte la Vereda de la Bastida, y la que se describe continúan superpuesta sobre la Vereda de la Cigarra, llevando como límite izquierdo la divisoria del término de Almodóvar del Río, hasta llegar al camino de la Cigarra (perpendicular a dicha divisoria) donde termina la referida Vereda de la Cigarra, continuando la antigua Vereda de la Cigarra, que se está describiendo, en la que puede considerarse como Segundo Tramo, con dirección al abrevadero de los Parronales, atravesando La Cigarra Baja y luego Villalobillos Altos, para terminar en dicho Abrevadero.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts) y tiene una longitud total aproximada de unos ocho Kilómetros (8.000mts.).

Aunque esta vía pecuaria fue clasificada como "innecesaria" en el primitivo Proyecto de clasificación, sancionado por Real Orden de 23 de Marzo de 1.927, se propone su actual clasificación como "necesaria", toda vez que es continuación y enlace de otras clasificadas como "necesarias", según determina el último párrafo del artículo 10 del Decreto-Reglamento de Vías Pecuarias, de fecha 23 de diciembre de 1.944, habida cuanta de que los terrenos declarados innecesarios no fueron enajenados en ningún momento.

Nº.28.- VEREDA DE LA BASTIDA.

Parte con dirección al Norte, del punto donde la Vereda de la Cigarra llega a la divisoria del término de Almodóvar de Río y se une a la Antigua Vereda de la Cigarra.

Pasa entre Cuevas Nuevas, por la derecha y la Cigarra Baja por la izquierda, hasta penetrar en la Dehesa de la Bastida, por la que continúa subiendo hasta llegar al descansadero de los Baldios, donde empalma con la vereda de Llano de Los Mesoneros.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.), y tiene una longitud aproximada de unos cinco kilómetros (5.000mts.).

Por las mismas causas y razones que la anterior, se propone su clasificación como Necesaria.

Nº.29.- ANTIGUA VEREDA DE SANSUEÑAS.

En el Molinillo de Sansueñas, toma dirección al Noroeste para volver luego a la izquierda en busca de la Era Duende, donde termina.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de un kilómetro (1.000mts).

También se propone su clasificación como Necesaria, teniendo en cuenta las mismas razones aducidas para las dos vías pecuarias descritas con anterioridad.

Nº.30.- VEREDA DE LAS QUEMADILLAS.

Comienza en el Cordel de Alcolea a unos trescientos cincuenta metros antes de llegar al puente del arroyo del miños y tomando dirección a Saliente llega a cruzar el arroyo Rabanales entre el Cortijo del mismo nombre, para seguir por el camino de las Quemadillas hasta la casa Cortijo que deja a la izquierda en el límite de la Vereda.

Continúa por la linde de las Quemadas en dirección al Vado de doña Urraca o el Río Guadalquivir donde termina.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros (3.000mts.).

Se propone su clasificación como Necesaria por las mismas razones expuestas con anterioridad.

Nº.31.- VEREDA DE LA PASADA DEL PINO.

Parte de la aldea de Santa María de Trassierra, por la Pasada del Pino y atravesando entre parcelas de Los Añadidos de Trassierra, cruza el Arroyo y Camino del Molino y dejando por la derecha El Gaño y, por la izquierda, Los Añadidos, entra en tierras del Bejarano, para cruzar el Arroyo y Camino del mismo nombre.

Continúa entre El Bejarano y los Baldíos del Río, hasta entrar por ambos lados en terrenos de estos últimos y llegar a cruzar la Vereda del Vado del Negro en su encuentro con el arroyo de Don Lucas, por el cual, y aguas arriba continúa la Vereda que se describe entre tierras de la Alhondiguilla, La Priorita y Los Arenales.

Cruza la Vereda del Pretorio por el Raso de Malanoche y sigue a la Fuente del Proveedor por la Lona de la Zarza, al Raso de la Viñuela y Abrevadero de los Villares para continuar camino arriba a La Piedra Escrita, entre Los Villares Altos y Bajos.

Sigue por el Barranco de Cañadas, loma arriba a Torreárboles continuando por La Cruz del Barquillo a la Fuente del Alcornoque y por el Baldío de Carrasquilla y Armenta, arroyo arriba del Manzano, a la Cruz del Pastor, pasando por el Vado del Lechero, al Raso de los Higuerones, todo ello entre terrenos de Armenta, hasta salir de este término y empalmar, en el de Obejo con la Vereda de Las Pedrocheñas.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de veintiún kilómetros (21.000mts.).

También esta vía pecuaria fue clasificada como innecesaria en el primitivo Proyecto y en el presente, se propone su clasificación como necesaria por las mismas razones y circunstancias que acompañan a las descritas en los cuatro anteriores números.

NOTA.- En las treinta y una vías pecuarias, que han sido descritas y que fueron deslindadas durante los años 1.928 y 1.929, cuyas operaciones fueron aprobadas por disposición Gubernativa de fecha 22 de diciembre de 1.930 y confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1.931 quedará facultad las Dirección General de Ganadería por acordar las reducciones de anchura que juzgue conveniente en cada caso concreto, de acuerdo con las anchura que juzgue conveniente en cada caso concreto, de acuerdo con las propuestas que las Comisiones de Deslindes, que se constituyen, es timen necesarias, en atenciones de carácter social, urbanístico o agrícola en aquellos tramos que lo requieran o bien en su tanto recorrido.

DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.

SEGUNDA PARTE.

Comprende este apartado las vías pecuarias de nueva clasificación que fueron omitidas en el Proyecto primitivo y cuya existencia queda probada por las razones aducidas en la Memoria que precede al presenta Proyecto de Clasificación.

Nº.32.- VEREDA DE PALMA DEL RÍO.

Le corresponde una anchura de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de nos quince kilómetros (15.000mts.).

Penetra en el término de Córdoba, procedente del Almodovar del Río, por el sur del Río Guadalquivir, y con dirección sensiblemente paralela al mismo, atraviesa los cortijo de Rojas y San Fernando, dejando después a la izquierda La Veguilla.

Por la derecha, se le une La Colada de Guadalcásar y entran como limites a ambos lados de la vereda que se describe, las tierras de la Canchuela, donde cruza la Vereda del mismo nombre y sigue hasta cruzar el arroyo de La Reina.

Continúa a través del Cortijo de La Reina, donde cruza el camino de álamo y sigue hasta el río Guadajoz, que también cruza para entrar en la siguiente hasta encontrar el ferrocarril de Ecija y de Málaga que lleva por el lado derecho hasta la Casilla próxima al kilómetros 7, pasada la cual, cruza al otro lado de la vía y sigue junto a ella hasta llegar a la altura de la otra casilla (próxima al kilómetro 6), donde se aparta del ferrocarril, a través de El Cañuelo, aproximándose al Río Guadalquivir.

Después de dejar por la derecha el camino de La Carlota, sigue por él con dirección a Córdoba entre el Palomarejo y la Torrecilla hasta unirse con el Cordel de Ecija, en la carretera de Madrid a Cádiz, poco antes de llegar al Arroyo de la Miel.

Nº.33.- VEREDA DE BUJALDANCE A GRANADA.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89m.) y tiene un recorrido aproximado de unos dos kilómetros (2.000mts.).

Penetra en el término de Córdoba, procedente del Bujalance y lleva en su interior la carretera local de Bujalance a Valenzuela.

Atraviesa la jurisdicción de córdoba por el pago denominado Añora del Cojo entre las propiedades de rosa Navarro Lora y José González de Canales que quedan a ambos lados de la vía pecuaria y también lindando con las de Carmen González y Miguel Molina Cañas, que quedan a la derecha, así sale de este termino, para continuar por el Cañete de Las Torres.

Nº.34.- VEREDA DE VILLAFRANQUILLA.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros, con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos seis kilómetros (6.000mts.).

Procedente del término municipal de Guadalcázar, entra en el de Córdoba entre los Cortijos de Malpartida y Cañada de Las Doblas, que deja a derecha e izquierda respectivamente y, después de cruzar el camino de Córdoba a la Carlota, continúa por Villafranquilla, pasando entre las edificaciones y, guiando su recorrido, cruza el arroyo de las Doblas y continúa hasta Mango Negro y Haza de la Caridad, donde empalma con el Córdel de Ecija, próximo nacimiento del Arroyo del Monte de Villafranquilla.

Nº.35.- VEREDA DE MONTILLA.

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos veintidós kilómetros (22.000mts.), en el primer tramo y de unos dos kilómetros (2.000mts.) en el segundo.

PRIMER TRAMO.

Comienza en el Cordel de Ecija, a su salida del Campo de la Verdad, donde la carretera de Jaén se aparta de la de Madrid a Cádiz.

Deja por la izquierda la Barriada de Fray Albino y a la derecha El Ventorri, uniéndose enseguida a la referida carretera de Córdoba a Jaén, la cual toma en su interior entre las casas de la expresada Barriada.

Sigue por la carretera entre la Marquesa y las veinticinco, que deja a la derecha, y San José, que queda a la izquierda y, continuando pro el eje del Camino viejo de Montilla, sigue la linde de Aguayo (Al lado derecho) y San José y El Progreso ( a la izquierda) hasta llegar nuevamente a tomar la carretera en el kilómetro 3, por donde se aparta la Vereda de La Rambla, continuando la que se describe entre el Progreso y El Origuero, carretera adelante.

Deja otra vez la carretera (ahora por la izquierda) poco antes de llegar al Kilómetro cuatro y, a través del Origuero, cruza por dos veces el Arroyo de la Miel y vuelve a unirse con la carretera cerca del Kilómetro 7, encontrando por la derecha la linde de la Boñiga.

Continúa por la carretera de referencia y en éste tramo (entre los kilómetros 7 y 8 ) se aparta por la izquierda la Vereda de Cabra y Santa Cruz, siguiendo la de Montilla entre el Lobatón, siempre por la carretera hasta llegar frene al camino que conduce a dicho Cortijo, donde se separa definitivamente de la Carretera, para seguir hacía el Sur, con dirección al Río Guadajoz, a través del expresado Cortijo de El Lobatón.

Llega al Arroyo del Chotón y junto a él, cruza el ferrocarril de Málaga y sigue hasta la margen derecha del río Guadajoz, por la cual sigue aguas arriba en un corto trayecto, para separarse luego y continuar rectamente, todavía en tierras de El Lobatón, hasta encontrarse nuevamente con el río, frente a la desembocadura del Arroyo de Miranda.

Cruza el río y se encuentra por la derecha con la denominada Vereda de Guadajoz, que llega del Poniente por la margen izquierda de dicho río, y continuo su recorrido, cruzando el referido Arroyo de Miranda, y, a través de las tierras de la Jurada, llega a las de las Pilas Bajas y luego las Pilas Altas y sigue con éste último Cortijo por la derecha y las tierras de La Cuesta de la Mujer, El Cañaveral y Haza de los Pobres por la izquierda, hasta los Barrancos donde nace el arroyo de Las Pilas.

Sigue hacia el Sur entre las Pilas Altas y cruza el camino de Fernán Núñez a Torres Cabrera (por donde se aparta a la derecha de Vereda de Fernán Núñez) continuando entre las Zarzas y Cortijo de Cuarto Castillejo, Cuarto Río, Cuarto Nuevo, Casillas de Cuarto Nuevo, Cuarto Castillejo y Cuarto Alamo y, uniéndose al Arroyo de los cuartos, llega al de Vantagil por su margen izquierda hasta cruzarle entre Cuarto Alamo de la Vega para continuar entre este último cortijo y el de Casilla Baena y, cruzando el camino vecinal de Fernan-Núñez a la Estación, llega al Arroyo de Pozo nuevo que sirve de divisoria entre el término de Córdoba y el de Montemayor.

Penetra en dicho término y cruzando el cortijo del Frenil, vuelve a entra en la jurisdicción de Córdoba en el considerado como.

SEGUNDO TRAMO.

La vereda de Montilla entre de nuevo en término de Córdoba el cruzar el arroyo de la Peña y entre tierras de la Dehesilla, llega a la vía del ferrocarril de Málaga, la cual cruza dejando a la izquierda las parcelas de Layosuelo y a la derecha la Casilla del Kilómetro 34.

Continúa junto a la vía dejando a la izquierda las tierras de los Llanos de San Pedro, y sigue hacia el Sur hasta encontrar el Camino de Montemayor a Santa Cruz, el cual toma, cruzando la vía y sale del término.

Nº.36.- VEREDA DE LA RAMBLA.

Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y tiene un recorrido aproximado de catorce Kilómetros.

Sale de la Vereda de Montilla, frente al Kilómetro 3 de la carretera de Córdoba a Jaén, entre tierras del Cortijo Origuero, donde cruza al Arroyo de la Miel y sigue hasta dejar por la derecha Los pagos Aguayo y Atalaya y continuar después, atravesando las tierras de El Carrascal para volver de nuevo a encontrar por la izquierda la linde de Origuero.

Sigue por la linde de El Carrascal y El Alamillo y penetrando mas adelante entre El Carrascal (a ambos lados) llegar a cruzar el río Guadajoz y sigue a través del referido Cortijo hasta encontrar la denominada Vereda de Guadajoz, la cual cruza junto al Puente sobre el Arroyo de la Silera, que deja a su derecha.

Paralelamente a dicho arroyo de La Silera sube por su margen derecha, a través del Cortijo Nuevo y cruzando luego los abades y El Camachuelo, atraviesa el Camino de Córdoba a Fermán-Núñez y sigue hasta encontrar la divisoria del término municipal de La Rambla, junto a la linde de los Cortijos Camachuelo y Sierrecita para penetrar en la expresada jurisdicción la Rambla.

Nº.37.- VEREDA DE VILLAGRANCA DE CORDOBA.

Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y tiene un recorrido aproximado de unos tres kilómetros.

Nace del Cordel de Villanueva, en el Cortijo Rivera y lleva a su interior la carretera del Salta de Villafranca.

No atraviesa más cortijos que los de Rivera y Campillos Bajos y se interna después en Villafranca de Córdoba.

Nº.38.- VEREDA DE CABRA (POR SANTA CRUZ).

Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y tiene un recorrido aproximado de trece kilómetros en el primer tramo y cinco en el segundo.

PRIMER TRAMO.