La inclusión de la fauna en los estudios del medio físico está motivada por dos razones fundamentales:

a) Al igual que cualquier otro componente del ecosistema, la fauna puede indicar ciertas propiedades globales de este, que nos indican acerca de la estructura de la comunidad. Un ejemplo de esto sería la utilización de los índices de diversidad de algún grupo faunístico, parámetro que está relacionado con la madurez del ecosistema.

b) Una segunda razón es el papel de indicador de ciertas especies o grupos de especies respecto a una propiedad del sistema. Por poner un ejemplo, los grandes invertebrados bénticos son considerados como excelentes indicadores de la calidad de las aguas, y la presencia o ausencia de una especie o grupo de especies nos señala la existencia o no de contaminación.

Sin embargo, a la hora de seleccionar el grupo taxonómico que se quiere estudiar existen 4 limitaciones fundamentales:

(1) Taxonómica. Ciertos grupos presentan tales problemas de identificación que, aunque fuesen fáciles de estudiar, su clasificación en especies supondría un esfuerzo excesivamente costoso.

(2) Dificultad de muestreo. En ciertos grupos disponer de datos precisos sobre las poblaciones implicadas resulta casi imposible, sobre todo en el momento en que la superficie del territorio estudiado es muy amplio.

(3) Espacial. Muchos grupos faunísticos están tan diversificados que las muestras tienen que ser a una escala demasiado pequeña de cara a la superficie de estudio.

(4) Temporal. Este problema está unido a la existencia de una “plazo”, que implica que el estudio deba realizarse en la estación desfavorable. En esa época muchas especies están en formas resistentes (huevos, larvas, etc..) cuyo muestreo resulta, en general, difícil, sino imposible.

De acuerdo con estas limitaciones, y después de evaluar la posibilidad de muestrear distintos grupos faunísticos, se consideró que el grupo más idóneo para esto, eran las aves, grupo que, como en bien conocido, presenta las siguientes ventajas.

(1) No presentan problemas de identificación, es decir, se conoce bien tanto su taxonomía como su sistemática.

(2) Son fácilmente inventariables, ya que a la propiedad anteriormente señalada añaden una valoración de claridad relativamente alta y una gran estandarización de los métodos de muestreo.

(3) La escala de trabajo de este grupo es la apropiada para el estudio del territorio contemplado.

(4) Temporalmente, las aves no presentan problemas particularmente Irresoluble de muestreo y, aunque la mejor época es la prereproductora o primavera, es posible inventarizar las distintas comunidades durante el período invernal.

(5) Por su sensibilidad a los cambios de la estructura de la vegetación, son un Excelente complemento al estudio botánico, ya que a veces se producen degradaciones en los ecosistemas que a nivel florístico son poco detectables, mientras que a nivel faunístico pueden ser más fácilmente estudiadas.

Debido al objetivo concreto de este trabajo, éste se ha centrado en las características principales de la fauna. Ya que no se trata de un estudio solo y exclusivo sobre la fauna del término hemos destacado sobre todo las comunidades de aves otoñales y, en parte, invernales. Este hecho condiciona enormemente los resultados, ya que, cuando se compara con la alternativa de realizarlo en un período de muestreo más idóneo, el reproductor, el estudio e inventario de las comunidades contempladas adolecen de los siguientes problemas:

1) Durante el período otoñal e invernal muchas especies muestran un comportamiento migratorio o divagante. Este hecho tiene una gran importancia ya que puede obtenerse resultados equivocados; por una parte se pueden incluir especies accidentales o que se encuentran sólo de paso; por otra se produce el fenómeno ligado al gran margen de error existente al censar comunidades poco estables.

2) El segundo problema que se plantea al realizar el estudio en esta época, está relacionado con la aplicabilidad de los distintos métodos de muestreo diseñados para el estudio de las comunidades de aves.

En efecto, durante el período otoñal se invernal ocurren 3 fenómenos que condicionan fuertemente los resultados obtenidos:

a) El descenso de la detectabilidad específica, que ocasiona un rendimiento muy bajo durante este período.

b) La casi total ausencia de territorialidad en la mayoría de especies. Esto provoca que los individuos tengan desplazamientos de mayor amplitud, lo cual está ligado a dificultades en estimar el número de individuos (ver punto 5, diseño y método de muestreo).

c) La tendencia de ciertas especies a agregarse en bandas, ya sean uniespecíficas o heteroespecíficas. Esto ocasiona que, por ejemplo, los métodos frecuenciales, de gran utilidad para estos estudios, EFP, Blondel 1.975, no puedan ser utilizados. Además, a igual tamaño de muestra, provoca, con respecto a la época primaveral, una mayor incertidumbre en los resultados, ya que es de sobra conocido la relación entre el tamaño del bando y la varianza de las densidades obtenidas (ver. p. e. Nilsson, 1.974).

Todo esto conlleva a considerar a la época de estudio como una de las menos idóneas para este tipo de trabajo. Sin embargo, como se verá en el apartado siguiente se ha procurado soslayar en lo posible estos inconvenientes, utilizando para ello un diseño de muestreo muy estratificado y una metodología de censo que se adapte a la problemática descrita.

Teniendo en cuenta las limitaciones anteriormente apuntadas, el estudio se ha diseñado de la manera lo más práctica posible. La finalidad de este planteamiento es doble:

1) Elaborar una descripción de las principales comunidades.

2) Evaluar la importancia de las comunidades más representativas.

Para ello, se partió del supuesto de que las aves responden de una manera directa en la composición y estructura de la vegetación. Aunque este aserto es un hecho comprobado a un nivel general, existen ciertos matices que, a la hora de aplicarlo de una manera concreta a un estudio de planificación, pueden condicionar fuertemente los resultados obtenidos.

De ellos, el más importante sin lugar a dudas es la escala y tamaño de la unidades de vegetación. Los dominios vitales de muchas especies superan el marco concreto de muchas unidades de vegetación, obligando a considerar muchas de ellas de una manera más totalizadora. También existe el problema ligado a las especies características de los ecotonos, que dificultan su adscripción a una u otra comunidad vegetal.

Estos problemas han llevado a muchos autores a realizar un diseño de muestreo regular, cuyos resultados, en base a un posterior tratamiento estadístico, permite la definición de grupos, y por tanto, de comunidades estadísticas que son, en general, fácilmente localizables en el territorio.

Sin embargo, las limitaciones apuntadas anteriormente dificultan enormemente la aplicación de esta última metodología, por lo que, a pesar de los matices anteriormente señalados, se ha seguido un muestreo estratificado en base a las unidades de vegetación.

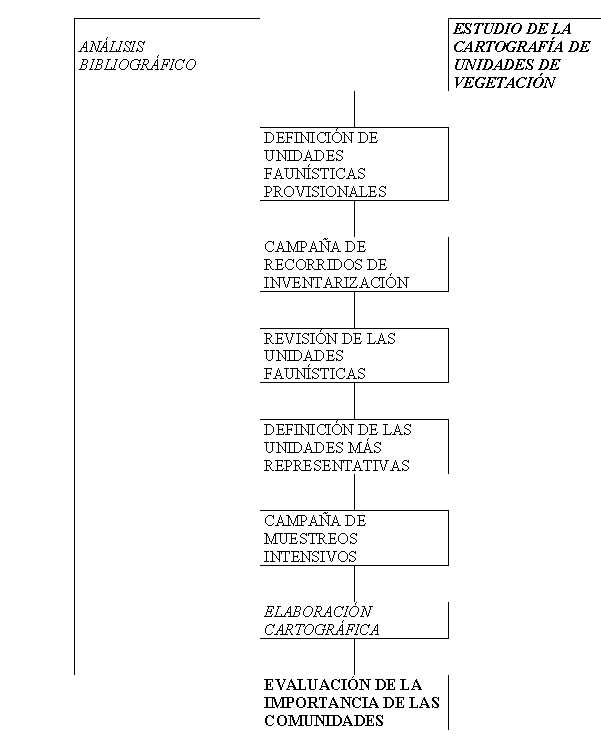

En el esquema siguiente se puede observar un esquema del planteamiento seguido para la realización del estudio sobre la fauna.

En base a las unidades de vegetación y a la revisión bibliográfica se establecieron unas unidades faunísticas provisionales que fueron objeto de una primera campaña, en la cual se realizaron por las distintas unidades definidas. La información obtenida permitió la revisión de estas unidades y el establecimiento de una cartografía provisional.

Con el fin de definir la importancia avifaunística al territorio, de las distintas unidades establecidas se seleccionaron las más representativas, en base a los siguientes criterios:

1. Su valor biológico, determinada en base a la bibliografía y los primeros recorridos en campo.

2. Su extensión. Se seleccionaron las unidades que fueran más abundantes.

3. Su necesidad de protección, determinado con los mismos criterios que el apartado 1.

En las unidades seleccionadas (4 en total) se procedió a realizar una segunda campaña de inventarización. En este caso la metodología (ver capítulo siguiente) permitió estimar las densidades de las distintas especies así como elaborar unos índices (p.e. diversidad, biomasa) del valor que, en las fechas de muestreo, poseían estas comunidades.

2.1.6.2. METODOLOGIA DE MUESTREO.

La metodología de inventarización seguida es diferente según sea el Estudio general de las comunidades y/o su valoración posterior.

En el primer caso, se realizaron recorridos de inventario, en cada unidad, apuntándose las especies que se contactaban dentro de cada una de las unidades.

En el segundo se realizó un muestreo mucho más completo. Para ello, se utilizó el método de taxiado propuesto por JARVINEN d al., aplicado en unidades de 20 minutos de duración. Se anotaban todos los contactos visuales y auditivos registrados, diferenciando aquellos obtenidos dentro de una banda principal de 50 metros (25 a cada lado del observador) de los registrados en la totalidad.

Los resultados obtenidos dentro de banda se han utilizado para calcular los índices de densidad, biomasa y aquellos otros que implican una probabilidad similar de detección interespecífica (espectros de diversidad). Los segundos han sido utilizados para calcular las curvas acumuladas del número de especies por unidad de muestreo.

2.1.6.2.1. Unidades consideradas.

Basándose en el mapa de vegetación, se han cartografiado una serie de unidades faunísticas cuya relación es la siguiente:

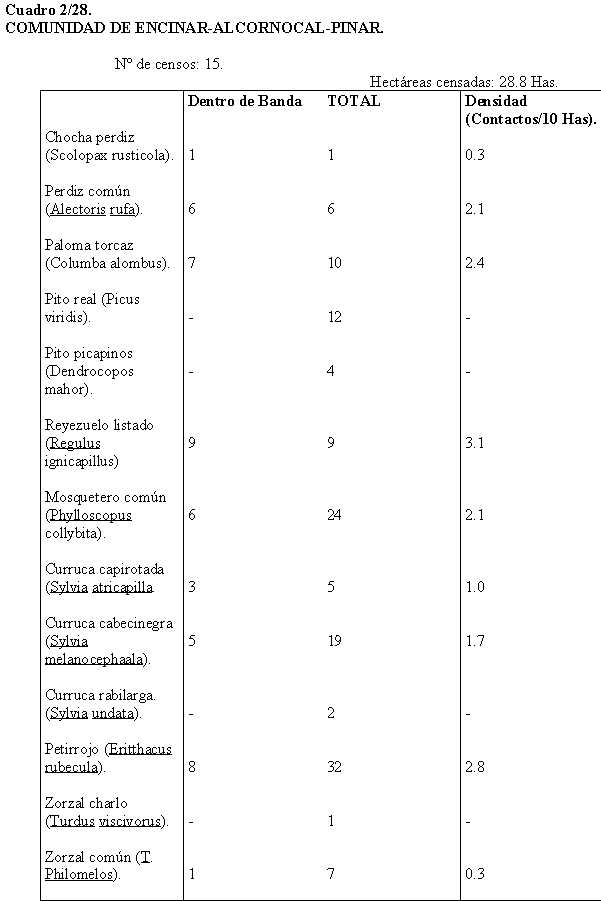

A/. Comunidad de Encinar-Alcornocal-Pinar.

Esta unidad se ha definido en base a las unidades que, en el mapa de vegetación, constan como encinares-alcornocales.

La razón de no diferenciar faunísticamente estas dos unidades es la inexistencia de criterios claros para este fin. En efecto, estas unidades vegetales se encuentran entremezclados en numerosas ocasiones, siendo difícil de asignarlas a una u otra clase. A esto hay que añadir la presencia de numerosos pinos (P. pinea normalmente) que ocasionan un efecto homogeneizador sobre la fauna, permitiendo que algunas especies escasas en una u otro tipo de estos bosques, y por tanto, características, pasen a ser frecuentes en estos bosques mixtos (p.e. el Herrerillo capuchino, P. cristatus).

Esta unidad presenta dos tipos de sotobosques que pueden afectar de distintas forma a las comunidades de aves. El primero es un matorral de jaras (cistus sp.). El segundo es una matorral más húmedo compuesto de una serie de arbustos con frutos como p.e. los madroños (Arbutus unedo), los Mirtos (Mirtus, p.), los lentiscos (Pistacea Lentiscus, P. cornicapra, etc...). La razón de no diferenciarlas es la existencia de un mosaico de situaciones intermedias a pequeña escala que resulta imposible e inútil de reflejar a nivel de una cartografía faunística.

Esta unidad se encuentra relativamente extendida por toda Sierra Morena, existiendo en la parte occidental del municipio cordobés muy buenos rodales de ella. Su valor faunístico es muy alto, tanto en lo que respecta a las rapaces (Torres d al. 1.981. consideran como la zona prioritaria de protección en la provincia Cordobesa), como en los passeriformes, donde en base a los muestreos realizados (ver apartado siguiente), se ha podido definir como el área más interesante del Municipio.

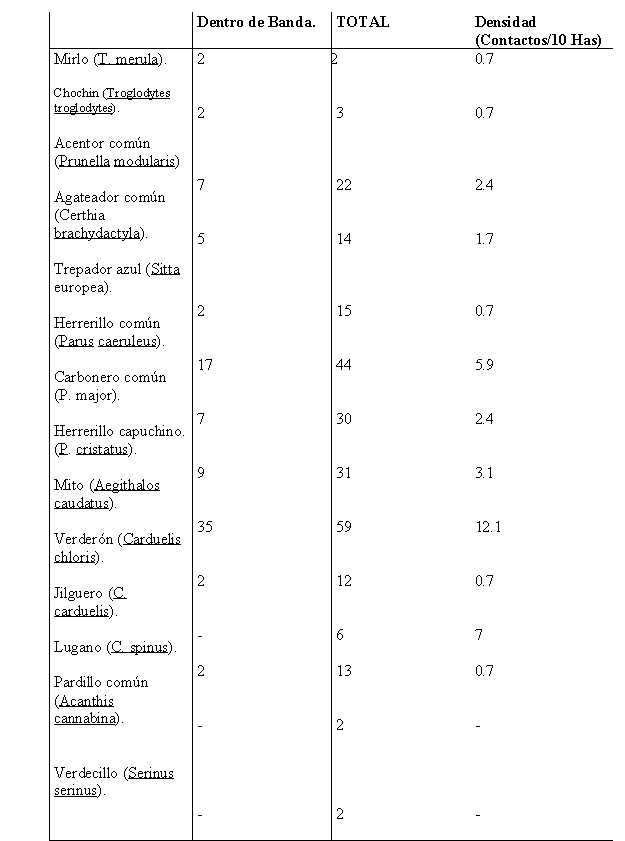

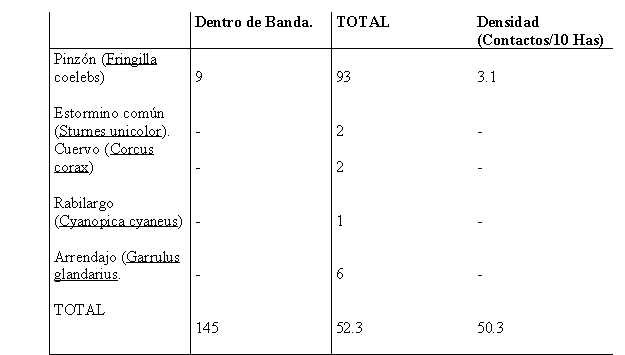

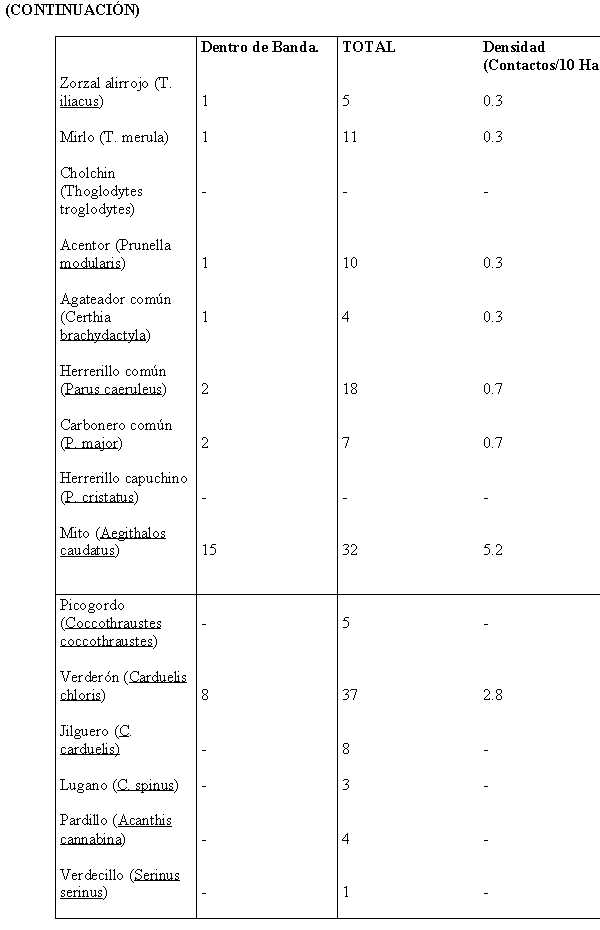

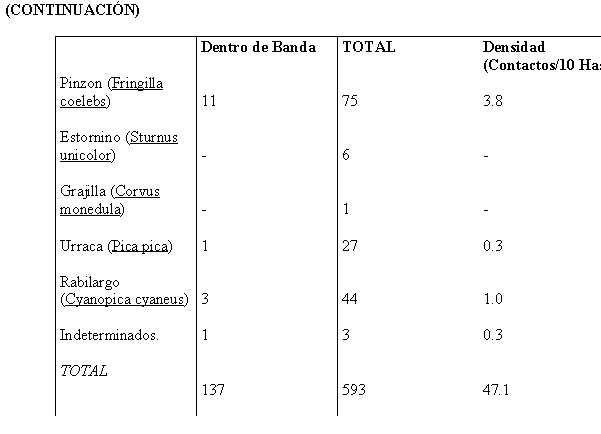

Una lista de las especies registradas en esta unidad pude apreciarse en la tabla 1. Las más abundantes son el Mito (Aegithalos caudatus), el Herrerillo común, (Parus caeruleus), el Reyezuelo listado (Regulus ignicapillús), el Pinzón (Fringilla coelebs) y el Herrerillo Capuchino (Parus cristatus).

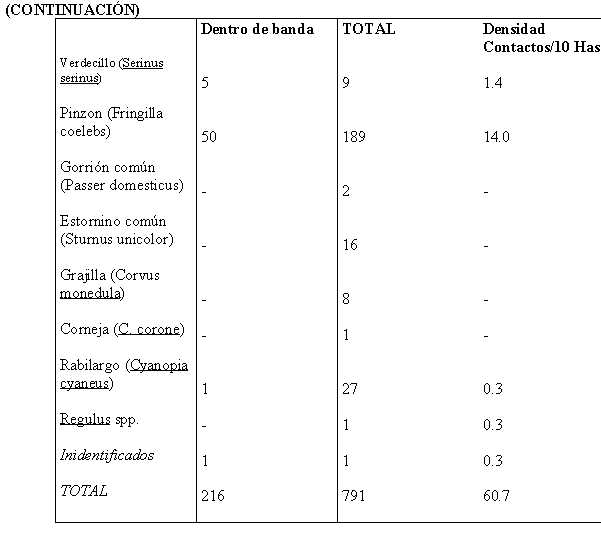

(CONTINUACIÓN)

(CONTINUACIÓN)

Se observa que, en general, es una comunidad dominada por las especies dependientes del estrato arbóreo (paridos y especies afines), aunque, a diferencia de las comunidades mediterráneas más frías y de las eurosiberianas, se aprecia una abundancia bastante notable de insectívoros que se alimentan en el suelo y de granívoros.

En esta época invernal, resulta difícil establecer las especies características de una unidad, ya que, en general, todas presentan un cierto erratismo que permite contactarlas en unidades muy distintas a la suya propia. Aún así, y sin que puedan considerarse que estas especies son exclusivas de esta unidad, se pueden citar como típicas las siguientes:

• Acentor común (Prunella modularis)

• Chochin (Troglodytes troglodytes)

• Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)

• Mirlo (Turdus merula)

• Herrerillo capuchino (Parus cristatus)

• Lúgano (Carduelis spinus)

• Chocha perdiz (Scolopax rusticola)

B/. Comunidad de acebuchar.

Se han incluido en esta unidad todas las acebuchares y olivares de la Sierra. Actualmente, la mayoría de estos cultivos están abandonados y en proceso de regeneración por sucesión secundaria, por lo que se aprecia toda una gama en el desarrollo del matorral que va desde la dehesa más o menos cerrada hasta un matorral directo, relativamente poco desarrollado.

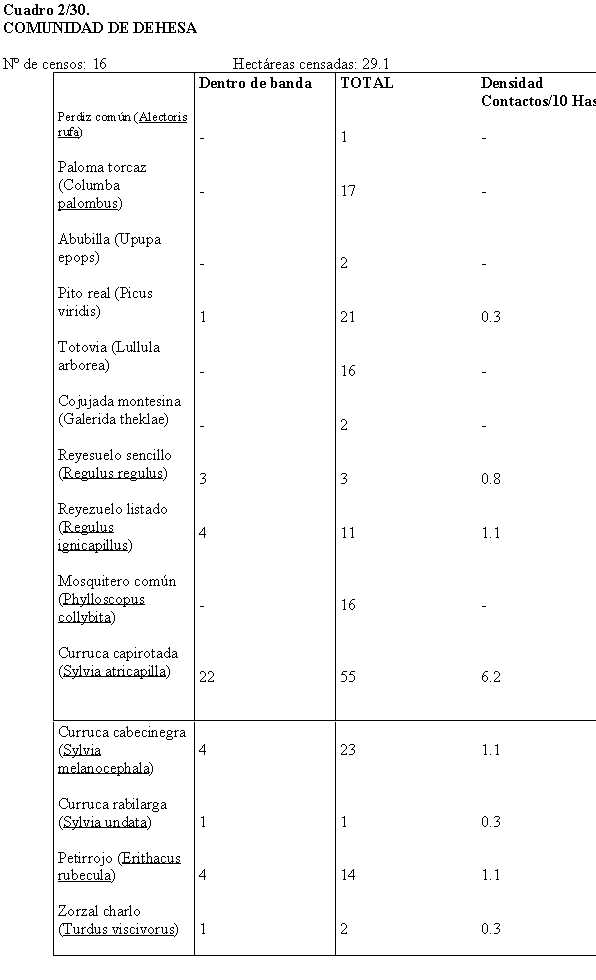

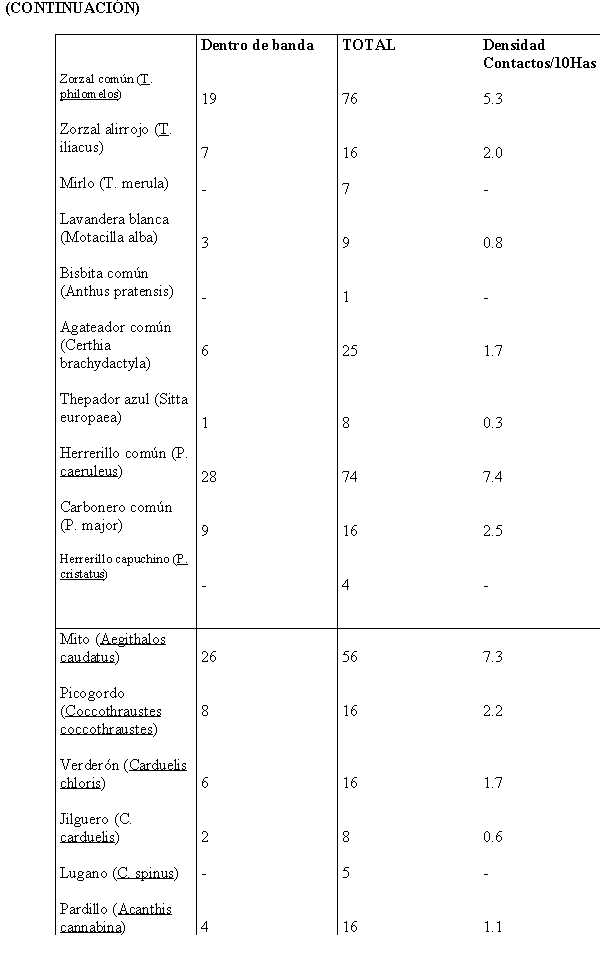

La ornitofauna de esta comunidad está dominada por los migrantes transharianos de régimen baccivoro o insectivo. Tal, como se aprecia en la tabla II las especies más abundantes son:

• Petirrojo (Erithacus rubecula).

• Curruca capirotada (Sylivia atricapilla).

• Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).

• Mito (Laegithalos caudatus).

• Zorzal común (Turdus philomelos).

Como especie características de esta comunidad, quizás destaquen el Pico gordo (Ccoccothraustes coccothraustes) que, aunque en baja densidad, es una especie bastante constante, en los acebuchares y la Urraca (Pica pica). Destaca, con respecto a la unidad anterior, la ausencia y/o baja densidad de los paridos (Parus spp)

C/. Comunidades de Dehesas de Encina y Alcornoque, con pies más o menos dispersos de acebuche.

Situada principalmente en la vertiente Sur de la Sierra, en esta unidad se han incluido aquellas comunidades aviares asentadas en dehesas de encina y alcornoque. Muchas de estas dehesas se encuentran en la actualidad abandonadas, por lo que han sido invadidas por el matorral. El criterio seguido para su inclusión es el de que el desarrollo de este matorral no sea excesivo.

Hay que destacar que, en las zonas más térmicas, se presentan también con una abundancia variable pies de acebuches.

Este tipo de bosque sustenta unas comunidades de aves muy ricas (tabla 3). En él se dan sita prácticamente todas las especies. Por un lado permite la presencia de las especies características de un estrato arbóreo abandonado, tales como los pariformes. Por otro lado, hacen acto de presencia un segundo grupo ligado a zonas abiertas como la totovia (Lullula arborea), la Cogujada montesina (Galerida theklae) y varias especies de fringillidos (Fringilla coelebs, S. serinus, A. cannabina, etc...). Finalmente, aparece un tercer grupo que depende troficamente de los acebuchares, compuesto principalmente por la Curruca cabecinegra (Sylvia Atricapilla), el zorzal común (Turdus philomelos) y el Pico gordo (Coccothraustes cocothraustes).

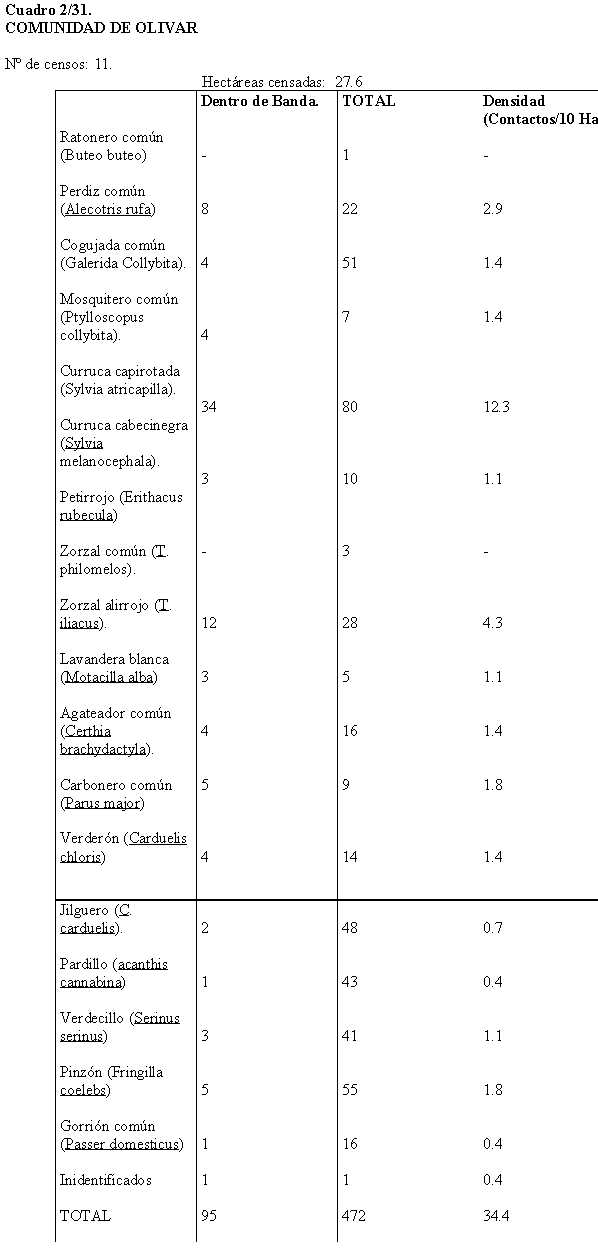

D/. Comunidades de Olivar.

Esta unidad ocupa relativamente poca extensión en el término municipal, estando situados los rodales mejor representados en la zona oriental de la Campiña.

El motivo de que se haya seleccionado para realizar en ella muestreos intensivos, es su considerable valor ornitológico (ver Muñoz-Cobos y Purroy, 1980). En efecto, este tipo de cultivo acoge durante el período invernal gran número de migrantes presaharianos y resulta de gran importancia poblacional para ciertas especies (p.e.S. atricapilla).

Tal como se aprecia en la tabla IV, las especies dominantes son la Curruca capirotada (Sylia atricapilla) y el Zorzal común (T. philomelos) y especies ambas que dependen tróficamente de la presencia de aceitunas. La dominancia de estas dos especies es muy elevada, alcanzando el 48.8% de la comunidad.

Otras especies que tienen una cierta abundancia en la comunidad son las siguientes:

• Perdiz común (A. rufa)

• Agateador común (C. brachydactyla)

• Pinzón común (F. coelebs)

• Lavandera blanca (Motacilla alba).

• Cogujada común (Galerida cristata).

E/. Comunidades de cultivo de secano, regadío y pasto.

Esta comunidad, muy extendida por la Campiña de la zona, no posee un valor faunístico muy elevado, por lo que no ha sido objeto de un muestreo intensivo.

Las comunidades otoñales e invernales allí asentadas se han visto muy efectuadas en los últimos tiempos por el laboreo intensivo, que disminuye en gran parte los recursos tróficos disponibles. Por ello, la comunidad de esta unidad es relativamente pobre.

En los recorridos de campo efectuados en la época otoñal-invernal, se han contactado, entre otras, las especies siguientes:

• Cogujada común (Galerida cristata)

• Alondra común (Alzuda arvensis)

• Triguero (Emberiza calandra)

• Jilguero (Carduelis carduelis)

• Tarabilla común (Saxicola torquata)

Como se ve, por una selección de hábitat, son especies que corresponden a espacios abiertos.

F/. Comunidades de pinares de repoblación.

Esta unidad, relativamente escasa en la zona prospectada, se ha distinguido de las anteriores, y en especial, de la de encinar-alcornocal-pinar, por el empobrecimiento que causa sobre la fauna.

En numerosos estudios (ver p.e. Santos d Suárez, 1.981) se ha visto que las repoblaciones, en general, una homogeneización y, por tanto, una pérdida de riqueza, con respecto a las comunidades potenciales de una determinada zona.

Esta unidad no posee especies propias que la diferenciación del resto, variando mucho según su edad.

En los pinares de poca edad y bajo porte, parecen las especies características de los espacios abiertos (p.e. Galerida theklae). A medida que los jóvenes pinos crecen, aparecen especies típicas de matorral (Embericidos, silvidos) que posteriormente serán sustituidos por una comunidad de bosque semejante a la ya descrita anteriormente en el caso del encinar alcornocal-pinar aunque, en general, más pobre.

G/. Comunidades de matorral.

A esta unidad se han asimilado las ornitocenosis de todos los matorrales de la zona que no tengan un estrato arbóreo mínimamente desarrollado.

Esta comunidad es semejante a la descrita en las dos primeras unidades aunque con la señalada ausencia de especies típicas del estrato arbóreo (p.e. peridos, reyezuelos, etc.)

Especies características de esta unidad en otoño-invierno serían:

• Curruca cabecinegra (Sylvia melonocephala).

• Curruca rabilarga (Sylvia undata).

• Petirrojo (Erithacus rubecula).

• Acentos común (Prunella modularis).

H/. Comunidad de Choperas.

En la zona estudiada se sitúan casi únicamente en los márgenes del río Guadalquivir y en el final de sus afluentes.

En general, ocupan relativamente poca superficie, por lo que no han podido ser muestreadas intensamente.

Se trata, de comunidades bastante ricas. Esto es debido a las choperas que tienen dos propiedades que conviene destacar:

A. Sustentan una avifauna propia, sobre todo en la época estival, suele tener bastante interés.

B. Son un lugar de refugio excelente para muchas aves durante la noche, por lo cual suelen ser utilizados con mucha frecuencia como dormidero.

En los recorridos efectuados en este medio las especies más frecuentemente contactadas son las siguientes:

• Mirlo (Turdus merula)

• Mito (Aegithalos caudatus)

• Petirrojo (Erithacus rubecula)

• Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)

• Herrerillo común (Parus caerulus)

• Chochin (Troglodytes trglodytes)

• Jilguero (Carduelis carduelis)

• Carbonero común (Parus major)

I/. Comunidades de Eucaliptos.

Aunque actualmente este tipo de bosque ocupa una extensión que, a nivel avifaunístico, tiene poca importancia, se ha querido señalar la existencia de esta comunidad. La razón de ello, es la pobreza faunística que este tipo de repoblación forestal conlleva. Estos bosques exóticos están, en la mayoría de los casos, absolutamente carentes de avifauna nidificante y, aunque puede tener un efecto de protección nocturna y ser utilizado de dormideros, la localización de la conducta trófica de las especies que van allí a dormir suele ser muy alejada.

Se considera que esta es la unidad que, desde un punto de vista faunístico, tiene menor valor biológico.

En resumen, se han definido 9 comunidades distintas, 4 de las cuales han sido muestreadas intensamente. Las otras 5, o eran demasiado pequeñas de extensión o su densidad era demasiado baja como para poder censarlas en un espacio tan corto de tiempo como el presente.

2.1.6.2.2. Características estructurales de las comunidades estudiadas.

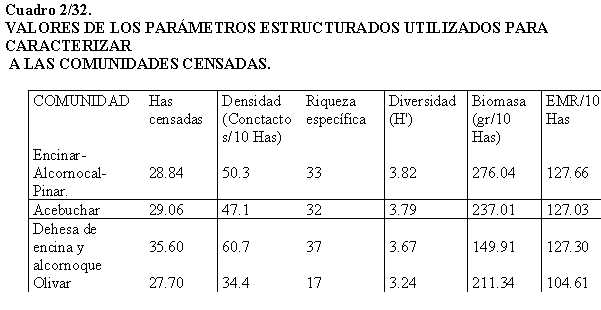

Se han considerado los siguientes parámetros para caracterizar estructuralmente las 4 unidades, en que se ha efectuado muestreos cuantitativos:

Espectro de la riqueza específica. Es el espectro del número medio de especies calculado en base a los datos del total, obtenido por la acumulación progresiva de inventarios al azar. El número de repeticiones realizado fue de 10.

Espectro de diversidad calculado igualmente en base a la acumulación progresiva de inventarios al azar. Para calcular la diversidad se utilizó la fórmula de Jhanson Weaver:

H' = -å pi lg 2 pi

En que pi es la proporción de individuos de la especie i respecto al total.

Los datos utilizados son los obtenidos dentro de banda.

• Densidad. Definida como el número de contactos obtenidos dentro de banda por 10 Hectáreas.

• Hiomasa. Se calcula mediante a la densidad obtenida y el peso de las especies; su resultado se expresa en gramos de biomasa/10 Has. Los pesos utilizados son los citados por Blondel (1.96) y Järviven d Väisänen (1.97).

• Tasa de existencia metabólica (EMR), que es la energía necesaria para que una especie a una temperatura ambiente determinada, pueda desarrollar su ciclo vital. La fórmula utilizada es la propuesta por Kendigh d al. (1.9) y se expresa tal que:

E.M.R. = 4.437 x W 0.5316 (Passeriforme)

E.M.R. = 4.235 x W 0.5316 (No passeriforme)

en que W es el peso de la especie especie expresado en granos.

Se puede apreciar que se trata de comunidades con unas densidades relativamente elevadas y bastante ricas en especies y diversas. Su biomasa es así mismo bastante alta, así como su tasa de existencia metabólica.

Al comparar los espectros de riqueza y diversidad de las comunidades entre sí, destaca la pobreza y la homogeneidad de los olivares, cuya simplicidad estructural se acusa en los espectros, mostrando unas curvas más llanas que corresponderían a lo que Marlef (1.974) ha denominado espectros horizontales.

Las otras comunidades presentan unos espectros bastante semejante entre sí, destacando (I) la comunidad de la dehesa de la encina y alcornoque por mostrarse en todo momento como la más rica en especies y (II) la comunidad de encinar-alcornocal por la diversidad que alcanza.

En el primer caso, la comunidad de dehesa, presenta unas posibilidades alimenticias relativamente elevadas y diversas (semillas de gramíneas, acebuchichinos, bellotas), lo cual permite la presencia de especies muy diversas pero con una relación de dominancia elevada. Esta relación de dominancia es la que ocasiona bajar la diversidad. Se trata por tanto de una comunidad menor madura (en el sentido de Margalef 1.968) en que priman los aspectos tróficos.

En el caso de la comunidad de encinar-alcornocal-pinar, también existen una cierta variedad trófica (existen numerosas especies vegetales que producen bayas, aunque, debido a la sequía en la época de muestreo estas frutas estaban en un lamentable estado de desarrollo y maduración), aunque menor que en el caso anterior. Sin embargo, aquí se produce una mayor igualdad, tal vez ocasionada por una mayor variación entre las distintas teselas. Esto ocasiona un considerable aumento de la diversidad que permite catalogar a esta comunidad como la más evolucionada.

En resumen, hay que considerar el gran valor a nivel paleártico que, en invierno tienen estas unidades, que se ve reflejado por los altos valores alcanzados en los parámetros estructurales considerados.

A nivel de la zona estudiada, la comunidad de Encinar-alcornocal-Pinar se presenta como la más madura, ocupando la comunidad de dehesa y los acebuchares, una posición intermedia. Finalmente, los olivares se muestran como el medio que sustenta la comunidad más pobre y homogénea.

2.1.6.2.3. Características biogeográficas.

Con el fin de situar las comunidades estudiadas dentro del marco biogeográfico de las comunidades de aves de los medios forestales ibéricos, se ha realizado un análisis factorial de correspondencias de una matriz en que, por una parte se incluía aque4llas especies que suponían un porcentaje mayor del 1% en cada comunidad y por otro los distintos estudios realizados en los medios forestales ibéricos en la época invernal.

Tras la lectura de los resultados podemos destacar lo siguiente:

(1) La especificidad e importancia en los acebuchares, a medio camino entre los bosques esclerofilos y los olivares..

(2) La peculiaridad de las dehesas estudiadas que, por su parecido con los acebuchares y olivares, se ve desplazado a lo largo del eje I.

(3) La poca exclusividad que tienen los olivares, muy parecidos a los estudiados por Muñoz –Cobo y Purroy (1.979) en Jaén, Castilla y Aragón y la semejanza del encinar-alcornocar-pinar con las comunidades de encinar estudiadas por Herrera (1.978) en Huelva.

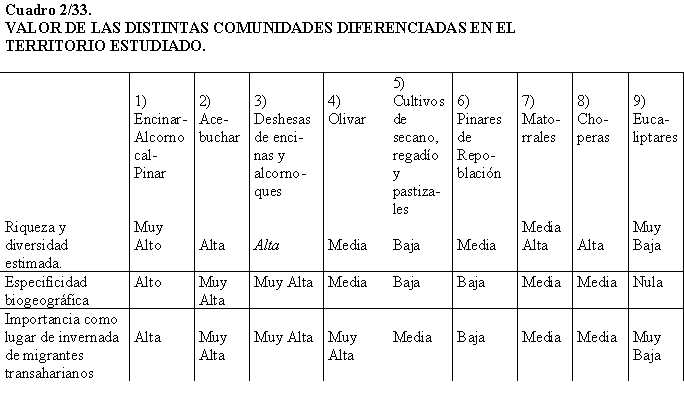

2.1.6.3. VALORES DE LAS DISTINTAS UNIDADES.

A falta de los datos necesarios para elaborar unos criterios con el fin de medir el valor de las distintas unidades (se necesitaría un muestreo adicional intensivo en la época reproductora) se pretende en este apartado oriental sobre el valor de las distintas unidades faunísticas muestreadas en base a unos criterios generales en gran parte de valoración subjetiva.

Los criterios seguidos para definir este valor son los siguientes:

• El valor estimado de los distintos parámetros estructurales, que nos orientan sobre las características del sistema.

• La especifidad biográfica de estas comunidades dentro del marco de la Península ibérica.

Para evaluar este parámetro, se han considerado dos aspectos: (1). La extensión en la península ibérica de las comunidades a que está adscrita. (2) Su situación respecto al resto de las comunidades estudiadas.

• La importancia como lugar de invernada de emigrantes transaharianos paleárticos.

• Por último, las posibles referencias de otros autores sobre el valor de alguna de estas comunidades, y su necesidad de protección.

En el cuadro 2/27 se exponen los valores estimados de las comunidades según estos criterios. Como puede apreciarse, la comunidad de Encinar-alcornocal-Pinar es la que mayor valor tiene. En el otro extremo se sitúa la comunidad de eucalipto, siendo de sobra conocido que este medio exótico es hábitat inhóspito para la fauna ibérica.

Las comunidades de acebuche y dehesa adquieren también elevados valores según los criterios estos valores disminuyen progresivamente al considerar el olivar, las choperas, los matorrales, los pinares de repoblación, aunque estos varían según su edad, y finalmente, los cultivos.

2.1.6.4. RESUMEN Y COCLUSIONES.

De acuerdo al objetivo del presente estudio, se ha realizado una inventarización estratificada de las comunidades de aves invernales que ha permitido diferenciar las siguientes unidades faunísticas:

1. Comunidades de Encinar-Alcornocal-Pinar.

2. Comunidades de Acebuchar.

3. Comunidades de dehesa.

4. Comunidades de Olivar.

5. Comunidades de cultivo de secano, regadío y pastizales.

6. Comunidades de pinares de repoblación.

7. Comunidades de matorral.

8. Comunidades de choperas.

9. Comunidades de eucaliptar.

En las cuatro primeras, se ha procedido a un muestreo intensivo de las comunidades de passeriforme, con el fin de evaluar su importancia.

De esta evaluación primera se deduce que las comunidades encartadas tienen gran importancia como lugar de invernada para los migrantes presaharianos.

Una evaluación posterior basada en distintos criterios, permite considerar a las unidades de encinar-alcornocal-pinar, de acebuchar y de dehesa como las comunidades más valiosas del territorio. En el extremo opuesto se situaría el eucaliptar.

Posteriormente se analizan la problemática de los impactos detectados, llegándose a la conclusión que la fauna más amenazada son las comunidades más valiosas, y en especial, la comunidad de encinar-alcornonal-pinar. Las causas principales de esta amenaza son las urbanizaciones, las pistas y carreteras, especialmente las ubicadas en Santa María de Tras-sierra.

2.1.6.5. DESCRIPCION DEL RESTO DE LA FAUNA PRESENTE EN EL MUNICIPIO.

Como ya se expuso al principio de este capítulo para valorar la fauna del término municipal se ha utilizado el grupo de las aves por las ventajas que ello representaba. Aunque con ello se ha alcanzado el objetivo de diferenciar las distintas unidades faunísticas existentes no obstante es necesario añadir también la descripción del resto de especies que tienen presencia en el municipio. Para ello se exponen a continuación las especies más importantes existentes según los espacios en los que se pueden observar:

Sierra de Córdoba : en este espacio destaca la presencia del casi extinguido lince ibérico. El lince es uno de los carnívoros más significativos de la fauna española ya que su distribución se reduce a zonas muy características de la península, encontrándose la población muy reducida y en peligro de extinción. Además hay que señalar que el lince es un endemismo ibérico y está protegido por la legislación vigente que la ha catalogado como “especie en peligro de extinción”.

La Sierra es una zona de máximo interés para los ungulados, especialmente ciervos, que alcanzan incluso poblaciones superabundantes, lo que redunda en un agotamiento de los pastos. El jabalí (Sus scrofa) habita las zonas de mayores espesuras y barrancos.

En las manchas de encinar viven también el zorro, el gato montés y el meloncillo, así como la gineta y el tejón (Meles males), con mayor adaptabilidad a las variaciones de alimento. En los arroyos de la sierra tiene su hábitat preferido el lirón careto (Elyomis quercinus), y en los zarzales la musaraña. Ruiseñor (Luscinia megarhynchos), chochín (Troglodytes troglodytes) y mirlo (Turdus merula) son especies típicas de estos zarzales.

En el matorral de brezo, jara, aulaga y madroño crían típicamente las currucas (Sylvia spp.): rabilargo, cabecinegra y más raras la zarcera, carrasqueño y tomillera, que además son estivales, a diferencia de las dos primeras que son sedentarias. No sólo el matorral, sino también el arbolado y los zarzales son visitados en invierno por la curruca capirotada, la mosquitero, lairlona y el acentor común (Prunella modularis).

Entre las rapaces, puede verse el buitre leonado, el buitre negro y el alimoche. Entre las águilas de esta zona se encuentran la real, la perdicera y la calzada. Azores y gavilanes son también característicos de estas zonas, junto al cárabo, el búho chico, el mochuelo y el autillo.

También hay que citar la golondrina y el vencejo como visitantes estivales.

Los cotos adehesados de caza mayor son muy numerosos. Las especies preferentemente capturadas son el ciervo y el jabalí. Las especies típicas de caza menor son la perdiz, la liebre, la paloma, la tórtola y el conejo.

La presencia en la Sierra de Córdoba de especies tan amenazadas como el lince y de otras especies que también están protegidas por la legislación vigente hace necesario establecer las mayores medidas de protección en dicho espacio. En este sentido el Plan General ha clasificado esta zona como suelo no urbanizable de especial protección e incluye los Lugares de Interés Comunitario propuestos por la Junta de Andalucía a la Unión Europea y las determinaciones que le son de aplicación. Asimismo el Plan propone una normativa restrictiva y coherente con los valores que se han de proteger en este espacio.

Sotos de la Albolafia: la zona del río Guadalquivir comprendida entre los puentes Romano y de San Rafael, que se ha denominado “Sotos de la Albolafia”, presenta una riqueza ornitológica excepcional teniendo en cuenta su emplazamiento urbano, puesto que cumple la función de dormidero de unos 5.000 ejemplares de Garcilla bueyera, siendo lugar de presencia asidua de múltiples especies de interés. Además destacan otras especies como la garceta común, el calamón, la garza real, el martinete, la cigüeña blanca, el águila culebrera, el águila calzada, el halcón abejero, el milano negro, el milano real, el ratonero común, el aguilucho lagunero, el cernícalo vulgar, el cernícalo primilla, el ánade real y la polla de agua. En invierno también pueden observarse ocasionalmente otras especies como pato cuchara, ánade friso y focha común. Otras especies observables son: andarríos chico, chorlitejo chico, agachadiza común, martín pescador, lavandera cascadeña, ruiseñor bastardo y pájaro moscón. También cabe destacar la presencia de las gaviotas y los cormoranes grandes, especies típicamente marinas que invernan en embalses y en el río Guadalquivir. También en contadas ocasiones se han observado especies consideradas como raras o en peligro de extinción. Entre ellas destacan: avetoro, morito y águila pescadora.

Aparte de las aves pueden observarse representantes de otros grupos de vertebrados. Así existen 6 especies de peces, destacando la carpa y el barbo. Se puede encontrar además una especie de anfibio (rana común) y 6 especies de reptiles (lagartijas, culebra de agua, galápago, etc.) y 10 de mamíferos entre ratas, ratones, topillos, murciélagos...

La presencia de estas especies es lo que ha motivado principalmente que se haya incoado una propuesta para la declaración de este espacio como Monumento Natural de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1989. De acuerdo a los valores existentes en este espacio el Plan lo ha protegido también especialmente.

Bosques riparios del río Guadajoz: en estas zonas se concentra un gran número de especies propias de las comunidades de ribera: mirlo, mito, petirrojo, curruca, herrerillo común, chochín, jilguero, carbonero común, ruiseñor, etc. De acuerdo a ello y al valor de la vegetación existente estas zonas también han sido protegidas especialmente por el Plan General.

La Campiña: Dedicada mayoritariamente al cultivo de cereales de secano, vid y olivar, alberga una interesante fauna asociada a la actividad humana.

Entre las aves más singulares cabe destacar la avutarda (Otis tarda), que, proveniente del Norte, inverna en Córdoba en busca de climas más cálidos. Mucho más visibles que la anterior y de más abultada presencia son la perdiz (Alectoris rufa) y la codorniz (Coturnix coturnix). Típicos de las zonas de cultivos en campo abierto son la cogujada, la calandria, la terrera, la alondra y los bisbitas, todos ellos con el hábito común de criar en el suelo de la campiña.

Otro grupo de aves de la campiña, en este caso estivales, es el de las golondrinas, aviones y vencejos. Avefrías, alcaraván y gangas soportan los calores veraniegos por su capacidad de transportar agua en el buche para sus crías. También en la campiña encuentran el grano necesario para su alimentación el gorrión, el triguero y los escribanos. Los terrenos abonados o recién arados, los charcos y fuentes son zonas de gran atracción para la lavandera blanca.

La rapaz más abundante de la zona es el cernícalo primilla, junto al aguilucho cenizo. Entre las nocturnas, cabe citar la lechuza y el mochuelo.

Topillos, musarañitas, liebres, erizos y ratones son algunos de los mamíferos más frecuentes en la campiña. Las especies de reptiles presentes en ella son la culebra bastarda y el lagarto ocelado, ambos hibernando bajo alguna piedra o tronco, y las salamanquesas comunes o incluso las rosadas, algo más raras.

Al olivar de la campiña acude una fauna en busca de refugio y de alimento entre la que se puede citar a una serie de pequeñas avecinas invernantes europeas, como el mosquitero común, zorzal común o tordo, la curruca capirotada y el petirrojo. Otras aves invernantes a destacar son el zorzal real y el estornino pinto. En estos olivares abiertos aparece también la collalba rubia, la cogujada, el triguero y el bisbita común.

El olivar y arbolados colindantes suelen estar habitados por una serie de pequeños mamíferos depredadores, como comadrejas, que viven a costa de pequeños roedores y lagomorfos.

La Vega: en las zonas de cultivo de regadío y en las huertas son frecuentes cogujadas, alondras, calandrias, terreras, pelirrojos, tarabillas, zorzales, carbonero común, gorrión común, pinzón común, verdecillos y jilgueros. También pueden verse tórtolas y diversos córvidos como la urraca y corneja negra.

Otras aves que pueden verse en esta zona son las abubillas y las cigüeñas. Entre las aves depredadoras destaca como rapaz diurna migradora el aguilucho cenizo (cyrcus pigargus), como rapaz nocturna significativa, el mochuelo.

Mamíferos representativos son la liebre, el erizo común, la comadreja y el ratón de campo. Las comadrejas evitan regiones muy húmedas y bosques demasiado grandes; prefieren los terrenos abiertos con abundantes escondrijos, habitando en las zonas de cultivo y en las proximidades de asentamientos humanos. La población de conejos sigue estando mermada a causa de la mixomatosis.