2.1.5.1. INTRODUCCIÓN.

2.1.5.1.1. División natural de la zona.

Se ha dividido el municipio en tres zonas bien diferenciadas: La Sierra, la Vega y la Campiña.

La Sierra, integrada dentro del macizo de Sierra Morena, es de vocación fundamentalmente ganadera y forestal, aunque esté relativamente extendido el cultivodel olivo. La Vega y la Campiña dedicadas a la agricultura, la primera en regadío y la segunda en secano.

2.1.5.1.2. Caracterización bioclimática de la zona.

La vegetación del territorio que nos ocupa es típicamente termófila, como se puede deducir por la presencia de numerosas especies indicadoras, entrelas que citaremos:

Olea europea v. oleaster(acebuche)

Pistacia lentiscus(lentisco)

Rhamnus oleoidis

Chamaerops humilis(palmito)

Myrtus comunis(arrayan)

Nerium oleander(adelta)

Teucrium fruticans(olivilla)

Phlomis purpurea

Por citar alguno de los más comunes...

De todas ellas, algunas, cono el palmito, se hallan poco representadas; habiéndose localizado este solo en algunas zonas del cuadrante oeste del municipio, casi en su límite occidental. Otras, por el contrario, están ampliamente representadas, como el lentisco, presente en todas las formaciones de monte bajo observadas, o la adelfa que se localiza a lo largo de casi todos los cauces fluviales de la zona, en lugares no muy expuestos al curso o en los arroyos y torrenteras. Todo este conjunto de plantas nos indica la casi total ausencia de heladas invernales.

Por la vegetación potencial observada, y por la presencia de numerosos bioindicadores, se reconocen en la zona dos pisos bioclimáticos: Termomediterráneo, que ocupa vega y campiña y Mesomediterráneo, que se extiende por toda la Sierra.

A/.El piso Termomediterráneo.

Se caracteriza climatológicamente por unas temperaturas medias anuales superiores a los 16ºC. La vegetación potencial de este territorio corresponde a un encinar, que fitosociológicamente se conoce con el nombre de Oleo-Quercetum, en la zona de la Campiña. En la Vega, y debido a la influencia de un nivel freático más alto, la vegetación se torna hidrófila v potencialmente en estas zonas se localizaría, junto al río, en lugares sometidos a inundaciones periódicas de carácter más o menos permanente, una chopera dominada por Populus alba, Tamarix africana, Salix sp.pl., entre otras que se conoce con el nombre de Salici-Populetum. En una segunda banda, en los lugares donde todavía se mantiene un nivel freático alto, pero que ya no se inundan más que de forma esporádica, se establecería una olmeda, dominada por Ulmus minor, bajo la cual se desarrolla el geofito Arum italicum, que da nombre a la asociación a que corresponde esta olmeda: Aro-Ulmetum minoris.

B/. El Piso Mesomediterráneo.

En él las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 12 y 16º C. En este piso y en nuestro territorio se reconocidos bosques climáticos diferentes, ambos pertenecientes, al igual que el anterior, a la clase Quercetea ilicis (Bosques esclerófilos mediterráneos), que fisionomicamente se corresponden en un estrato arbóreo, uno con el encinar y otro con el alcornocal. Los encinares, más extendidos que los alcornocales, llevan como plantas más características : Quercus ilex, Q. coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebintus, Phyllirea media., etc. Fitosociológicamente pueden adscribirse a la asociación Pyro - Quercetum. Los alcornocales ocupan las depresiones más húmedas y frescas donde dominan Quercus suber (Alcornoque), Arbutus unedo (Madroño), Erica arborea, etc. Es un bosque típicamente extremeño, que se conoce bajo el nombre de Sanguisorbo - Quercetum.

2.1.5.1.3. Caracterización corología de la zona.

Atendiendo a la distribución tanto de especies como de asociaciones, distinguimos dos provincias corológicas claramente delimitadas: Luso Extremadurense, que incluiría a la Sierra v la Bética, que comprendería el resto.

A/. Provincia Luso-Extremadurense.

Entre los taxones típicamente luso extremeños encontrados solo citaremos, de entre los más característicos:

Arbutus unedo (Madroño)

Quercus suber (A1cornoque)

Securinegia buxifolia(Tamujo)

Alnus glutinosa (Aliso)

Genista hirsuta (Aulaga)

Pbyllirea media

De entre sus asociaciones más representativas mencionaremos:

Pyro-Quercetu] rotundifoliae(encinar extremeño)

Sanguisorbo-Quercetum suberis(alcornocal extremeño)

Pyro-Securinegetum buxifoliae(tamujares)

Phyllireo-Arbutetum unedii(madroñales)

B/. Provincia Bética.

Delos taxones típicamente béticos no se ha encontrado casi ninguno, por dos razones fundamentales: la total deforestación que sufren los territorios béticos de esta zona (Vega y Campiña) el hecho de que las excursiones se realizaran en época de verano para las plantas (Julio, Agosto), lo que ha dificultado el reconocimiento de muchos de estos taxones, como característicos de este territorio podemos citar Phlomis pupurea, Anagyris foetida, Chamaerops humilis.

Asociaciones típicas béticas son:

Salici-Populetum(choperas)

Oleo-Quercetum(Encinar bético térmico)

Asparago-rhamnetum(garrigas)

No se han encontrado en la zona, debido a la intensa transformación agrícola que sufren, tanto vega como campiña, pero su presencia anterior se ha podido deducir por la visita de zonas similares y por la bibliografía.

2.1.5.1.4. Etapas de degradación.

Solamente exponer un breve esquema elaborado para la Sierra, ya que en la Vega Y Campiña nos ha sido imposible, por las razones antes aludidas elaborarlo.

ENCINAR (Pyro-Quercetum rotundifoliae)

COSCOJAR (Rhamno-Querción cocciferae)

JARAL CON AULAGAS (Genisto-Cistetum ladaniferi)

2.1.5.1.5. Cartografía de la vegetación: metodología.

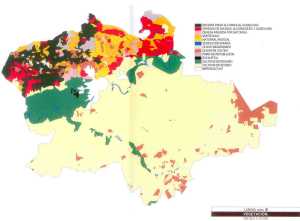

El mapa de vegetación se ha elaborado por Fotointerpretación, utilizado para ello fotografía área a escala 1:15.OOO, de un vuelo realizado en 1.996.

Identificadas las unidades con ayuda del estereoscopio óptico y tras unos recorridos de campo preliminares, fueron trasladadas sobre un sustrato cartográfico a escala 1:25.000 y posteriormente verificados sus limites y composición en otra fase de trabajo de campo.

Hecha esta pequeña introducción pasamos a la descripción de las unidades de vegetación representadas en el mapa adjunto. Unidades, que si bien no se adaptan a una estricta ortodoxia fitosociológica, pensamos que resultan más comprensibles para el lector no avezado en esta ciencia, al tiempo que reflejan mejor la impronta que de ellas se recibe cuando se observan en el campo.

2.1.5.2. ANALISIS DE LA VEGETACIÓN.

2.1.5.2.1. La vegetación arbolada: los bosques (complejo encinar-pinar-alcornocal-acebuchar).

En este apartado se han incluido todas las unidades que de una u otra forma presentan un dosel arbóreo más o menos continuo, excepto las formaciones arboladas ligadas al cauce de los nos que se comentaran en otro apartado.

A/. Encinar-Pinar.

Como ya hemos dicho antes la vegetación potencial normal de la Sierra está constituida por un encinar. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acciónantropozoogena, ha alterado más o menos profundamente este bosque, destruyéndoloaclarándolo, etc..., haciendo así que se forme un complejo mosaico de este bosque con sus etapas regresivas, siendo posible reconocer en muchas parcelas, representantes de las etapas de bosques, monte bajo y matorral juntos, al tiempo que se pueden reconocer encinares en casi todos los estados de evolución o degradación posible. Por otra parte la antigua introducción en la zona de especies como Pinus pinaster y P. pinea, que han medrado bien en la zona, y que favorecidos por el hombre se han naturalizado en ella apareciendo por toda la Sierra en casi todo tipo de formaciones.

Este complejo se halla extendido por toda la zona noroeste del municipio, en toda la Sierra, excepto en el primer contrafuerte que sube del valle, en donde es bastante escaso. No obstante todavía es posible reconocer amplias manchas de encinar puro en las laderas del Río Guadiato, desde donde cruza la carretera que viene desde Santa María de Tras-Sierra hasta su desembocadura, y que en el mapa no se han separado de este complejo por no aumentar excesivamente el numero de manchas resultantes.

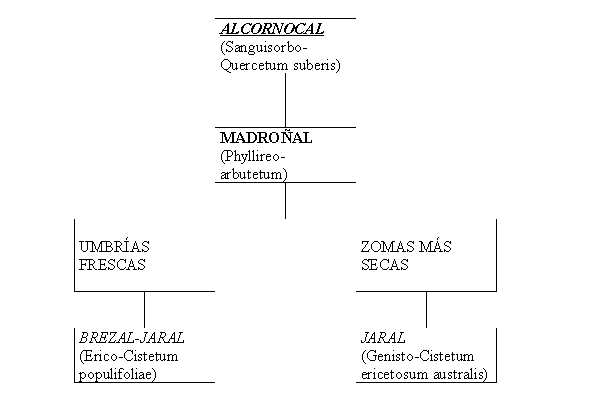

B/. Alcornocal.

Corno tales alcornocales se hallan poco extendidos en la Sierra, donde se encuentran relegados a depresiones húmedas, y zonas de umbrías, es decir en general a lugares donde por acción de la topografía se consigue un microclima más húmedo. Sin embargo, no es infrecuente observar, en situaciones favorecidas. Ya aparición de pies de alcornoques sueltos entre el encinar dominante, si bien no se pueden considerar como alcornocales típicos. Estas situaciones no se reflejan en el mapa, debido a su escasa superficie y a su gran dispersión por toda la Sierra.

En estas zonas, más térmicas que el resto de la Sierra, generalmente localizadas en estas zonas se asientan pequeñas manchas de Castaños (Castanea Sativa) que se localizan en. vaguadas zonas de suelo más fresco, se trata de manchas de difícil cartografíapor lo que no han sido incluidos en el mapa.

C/. Encinar-Acebuchar.

En general a lo largo de todo el tramo Oriental del municipio, en el primer contrafuerte de la Sierra desde el Valle del Guadalquivir, y en algunas zonas en situación semejante del tramo occidental, se observa un encinar donde abundan, de forma inusual los acebuches, que en todo el territorio matizan la casi totalidad de formaciones que aparecen con el carácter termófilo que ya se comentaba al principio. Es de destacar que aquí los acebuches se muestran en gran cantidad y con bastarte desarrollo.

Estas formaciones que tienen un claro origen antrópico, presentan desde lejos, el aspecto de un encinar con tonos verdes algo más claros, no apreciándose la abundancia de olivos del mismo hasta que nos acercamos a ellos. Unas veces se trata de acebuches podados y recortados y en otras pocas, se aprecian olivos cultivados o "repoblados" en épocas pretéritas.

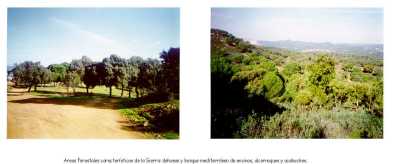

2.1.5.2.2. Las dehesas (Dehesas de encinas-alcornoques-acebuches).

De vocación claramente ganadera aparecen en este territorio ampliamente representadas, con una densidad media aproximada de unos 40-60 pies de arboles por Ha. Se distinguenlas siguientes variantes dependiendo del árbol o árboles dominantes y del estado de conservación del mismos.

A/. Dehesas de encinas.

Tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de los encinares de la zona. Bajo estas condiciones se consigue que del pasto terorífico que se desarrolla en una primera fase, se pase por pastoreo auna pastizal vivazdominadopor la gramínea poa-bulbosa, en sus dos variedades, var. Bulbosa y var vivipara, que forma un denso césped que se mantiene verde desde las primeras lluvias de otoño hasta principios del verano y que constituye un excelente pasto para el ganado ovino.

En ocasiones estas dehesas no se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente se cultivan especies cerealistas, siendo entonces menor el número de pies por Ha. Tanto en estos casos como en los anteriores, la encina constituye una magnifico motor que bombea sales minerales de los horizontesinferiores del suelo a los superiores por medio de la hojarasca de la misma, permitiendo así un cielo de nutrientes más efectivo.

B/. Dehesas de alcornoques.

En estas el árbol que forma el dosel es el alcornoque (Quercus saber). Funcionan exactamente igual que los anteriores y se encuentran distribuidos en zonas similares a las de los alcornocales.

Corno carácter peculiar, únicamente señalar, que al estar en zonas más húmedas, el pasto, que sigue siendo un majada de Poa -bulbosa, en zonas donde la humedad edáfica es mayor, deja paso a un vallicar dominado por especies del genero Agrostis, gramínea de media talla que constituyen, por mantenerse verdes en el verano buenos agostaderos.

Por su mayor frescura se puede mantener el ganado bovino.

C/. Dehesas de encinas y acebuches.

Correspondían al tipo de dehesa desarrollada sobre el complejo encinar-acehuchar, se extiende por el área de esta y es con diferencia la más seca de tres enumeradas.

2.1.5.2.3. Dehesas abandonadas o invadidas por matorral.

Se trata de antiguas dehesas en las que, se dejo de practicar el, pastoreo, condición porotra parte indispensable para su mantenimiento como tal dehesa. Por ello el pastizal se ha embastecido, no siendo apto para el consumo del ganado, o bien ha sido colonizada por el matorral circundante, generalmente por jaras y aulagas.

Si bien no se trata de una unidad muy bien individualizada, se ha marcado aquí para resaltar su todavía posible regeneración.

2.1.5.2.4. Monte Bajo, Matorral y Pastizal.

A/. Monte Bajo.

En esta unidad hemos incluido las formaciones que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora.

Son comunidades nanofanerofiticas donde se encuentran especies como Quercus coccifera (coscoja) Pistacia lentisco (Lentis Co), Phyllirea media (lentisquillo),Arbutus unedo (Madroño) solo en las zonas más frescas, Pistacea terebintus Cornicabra), entre otras.

Fitosociologicamente pueden distinguir dos comunidades de monte bajo, aunque, por ser estructural y catenalmente similares y por tener mismo tratamiento a nivel de impactos, no se han separado en el mapa. Serian los madroñales y los coscojares, los primeros derivados de zonas de alcornocalentre otras plantas presentes podemos citar:Phyllirea media, Arbutus unedo,Erica arborea y E. australis, Cistus populifolius,Rhamnus alathernus, entre otras. Los segundos derivarían del bosque clímax de Encinas entre las plantas que podemos encontrar en ellos destacamos Quercus coccifera, Asparragus albus, Rubia peregrina, subsp. longifolia, Thamnus comunis, etc.

Tanto en unos corno en otros se nota la acusada termicidad de la zona como lo denotan la presencia de plantas en el seno de estas comunidades cono Pistacia lentiscus, Olea europea va oleaster (Acebuche).

B/. Matorral.

Correspondientes a la última etapa de degradación fruticosa de los bosques climácicos ocupan amplias extensiones en la zona serrana del territorio.Como en el caso anterior se pueden distinguir dos tipos en función del bosque, encinar o alcornocal del que procede por degradación.

Se trata de jarales de Cistus ladaniferus, en los que entran Genista hirsuta, Lavandula strechas subsp. sampaiana, Rosmaruinus officinalis, Thynus mastichina, Origanun virens, etc.Estos jarales se asientan por toda 1a sierra en antiguas zonas de Encinar potencial.

En las zonas de Alcornocal se asienta un matorral más fresco donde dan la dominancia Eria australis y Cistus populifolius acompañadas por Lavandula strechas ssp. Boissieri, Erisa arborea.

Como era de esperar entre estas dos comunidades se establecen, todas las transiciones posibles en la zonas de ecotono.

Ocurre también que en algunas zonascalizas de la parte baja de la Sierra, se desarrolla un matorral calcicola, en oposición a lossilicicolas del resto de la Sierra, aunque son fenómenos poco extendidos. Phlomis purpurea y Cistus albidus son plantas matizadoras de este carácter, si no totalmente calcicola, si de mayor basicidad en el sustrato.

C/. Pastizal.

Ocupan zonas ya muy degradadas y alteradas, donde ha sido barrido todo resto de vegetación leñosa. Son muy abundantes y extendidos en pequeñas manchas por toda la Sierra en donde generalmente se dedican a pastoreo. Como dijimos anteriormente estos pastizales oligotrofos pertenecientes a la alianza silicicola Helianthemion, evolucionan por redileo hacia majadales de Poa bulbosa.

2.1.5.2.5. La Vegetación Riparia.

Es la vegetación que orla los bordes de curso de agua permanentes o no.En el mapa, y para simplificar la hemos agrupado en dos grandes grupos, dependiendo o no de que tuvieran chopos.

A/. Vegetación Riparia con Chopos.

Estas choperas orlan las márgenes del Guadalquivir allí donde no han sido arrasadas por el hombre. Se integran en la asociación Salici-Populetum, de la que ya hablamos en la introducción donde dominan Populus alba y Salie sp. Por tratarse de una asociación de apetencias basofilas no penetra en los ríos serranos, ni tampoco en otros cauces de la Campiña, en donde el caudal de los mismos no esta asegurado todo el año.

B/. Vegetación Riparia sin Chopos.

En esta unidad, que se localiza a lo largo de todos los ríos tanto de Sierra como campiña y Guadalquivir deben hacerse una serie de matizaciones.

En la Vega y campiña estas formaciones pueden corresponder (i) a etapas aclaradas donde los chopos han sido quitados siendo el caso de zonas como el Guadalquivir o en algunos charcos permanentes del Guadajoz,(ii)aformacionesde Tamarix y adelfas que se asientan sobre cauces no permanentes de agua.

En la Sierra la variabilidad de esta unidad es algo mayor, en las. zonas donde el agua permanece todo el año se observan pequeñas Alisedas de Alnus glutinosa, al que acompañan Salix salicifolius y Fraxinus Oxicarpa. En zonas de fondo de valle con suelos profundos y frescos, pero sin la presencia constante de agua todo el año se observa un gran desarrollo de tarayales de Tamarixgallica.Por último en zonas de arroyada, sobre suelos pedregosos, ocupadospor el río de forma ocasional se desarrolla una formación típicamente extremeña: los tamujares presididos por Securinegia buxifolia (Tamujo) y Nerium oleander (Adelfa).Como es de suponer entre estas comunidades, y en una franja tan estrecha como la orilla de un río se establecen todos los contactos posibles no siendo su distinción tan clara en muchas ocasiones.

Es frecuente en la Sierra, no ya en cursos no permanentes sinoen pequeñas depresiones, o en sitios en donde la humedad es mayor la presencia del arrayan (Myrturs comunis) que en ocasiones siempre que la humedad edáfica no sea muy elevada.

2.1.5.2.6. Las Repoblaciones Forestales (Pinar y Eucaliptal).

A/. Pinar.

Extendidas con mayor o mejor fortuna por toda la Sierra y en una primera apreciación más como protectores de cuencas hidrográficas que como futuro bosque maderable. La especie más extendida es el pino rodeno Pinus pinaster. Hemos advertido la presencia, en la carretera que sube al embalse del Guadalmellato de parcelas de Pinus radiata, que se considera como muy poco aceptables debido a la baja pluviosidad de la zona y a los problemas ligados a la implantación de una especie exótica.

Como ya se comentó en el complejo EncinarPinar, el Pinus pinea y P. pinaster, repoblado o no se encuentra muy extendido por toda la Sierra. No hemos observado labores de resineo, aunque si la recogida de piñas del Pino piñonero.

B/. Eucaliptal.

Extendidos de forma local por algunas zonas de fondo de valle en la Sierra, en zonas donde los suelos son algo más frescos, como exige este árbol

En la zona de la Vega existe una gran mancha en la carretera del Aeropuerto donde los individuos alcanzan un gran desarrollo. No se considera acertados estos cultivos en ningún caso, en el primero por la baja pluviosidad de la zona, lo que unido a la acción biocida de las hojas de eucalipto, puede dejar improductivos esos terrenos cuando la plantación sea talada.En el caso de la Vega, aparte de la citada acción, parece más interesante dedicarla a otros cultivos, una vez sea acondicionado el suelo, dada la elevada productividad agrícola de la zona.

2.1.5.2.7. Los Cultivos Arbóreos (El Olivar).

A/. Olivar.

Ampliamente extendidos por todo el municipio tanto en sierra como en campiña, si bien el mayor número de ellos parece con centrarse en la Campiña. Se dedican, excepto pequeñas manchas de la Vega dedicadas al verdeo, para almazara.

B/. Olivar Abandonado.

Constituyen antiguos olivares, siempre localizados en la Sierra, que por dificultades en el laboreo,generalmente se asientan en zonas de grandes pendientes han sido abandonados, y en consecuencia, al dejarse en ellos de practicar el laboreo han sido invadidos por el matorral circundante, estando en la actualidad muchos de ellos en fase de integración en las formaciones circundantes.

2.1.5.2.8. Los Cultivos no arbóreos.

La profunda alteración de extensas zonas de la Vega y la Campiña por efecto de la agricultura obliga a caracterizar los cultivos no arbóreos, que se practican en estos espacios, ya que éstos constituyen la casi exclusiva manifestación vegetal de estas amplias zonas. Se distinguen dos tipos de cultivo:

A/.Regadío.

Que se extienden por la amplia y rica Vega del Guadalquivir y pequeños fragmentos de la del Guadajoz, entre otros cabe destacar en ella los cultivos de remolacha, maíz, algodón, etc.

B/. Secano.

Practicados en toda la Campiña, que se trabaja de forma intensiva, en lo que se ha dado en llamar barbecho semillado.

En la zona de la Sierra también existen pequeñas zonas dedicadas a cultivos cerealistas que se trabajan en turnos variables dependiendo de la riqueza del sustrato.

Estos cultivos, en la Campiña, son típicamente cerealistas, alternando con el girasol. También existen pequeñas zonas de viñedo, que en esta comarca son más bien escasas.