La valoración de la calidad ambiental de las unidades viene condicionada fundamentalmente por dos variables: por la cuantificación de los elementos singulares existentes (número de elementos sobresalientes por su calidad, fragilidad o singularidad) y por la cualificación de dichos elementos (grado en que se presentan dichas cualidades) (EVREN, 1992).

En este sentido, ya que se han excluido de la delimitación de unidades ambientales las zonas urbanas, la valoración de la calidad ambiental se hace con criterios afines al medio rural y espacios no urbanizados, olvidando, por consiguiente, cualquier valoración del medio urbano o espacios con diferentes niveles de urbanización.

De este modo, la calidad ambiental depende de la presencia-ausencia, en cantidad y calidad, de elementos naturales y de la presencia de la actividad humana en mayor o menor grado.

La calidad ambiental de cada unidad se valora por un procedimiento de agregación de los valores ambientales de los elementos cualitativos del medio natural. Se han considerado los siguientes elementos:

¡ 1/. Topografía y relieve

¡ 2/. Hidrología.

¡ 3/. Capacidad agrícola del suelo.

¡ 4/. Vegetación natural y usos agrícolas del suelo.

¡ 5/. Paisaje.

La TOPOGRAFÍA y el RELIEVE se ha valorado del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

LLANO |

1 |

|

SUAVE |

2 |

|

ALOMADO |

3 |

|

ABRUPTO |

4 |

|

MUY ABRUPTO |

5 |

La HIDROGRAFÍA se ha valorado del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

NO HAY PRESENCIA DE CURSOS DE AGUA |

1 |

|

PRESENCIA ESPORÁDICA A LO LARGO DEL AÑO |

2 |

|

PRESENCIA ESTACIONAL |

3 |

|

PRESENCIA REGULAR |

4 |

|

PRESENCIA PERMANENTE |

5 |

La CAPACIDAD AGRÍCOLA DEL SUELO se ha valorado del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

CLASE AGRÍCOLA I |

5 |

|

CLASE AGRÍCOLA II |

4 |

|

CLASE AGRÍCOLA III |

3 |

|

CLASES AGRÍCOLAS IV - V |

2 |

|

CLASES AGRÍCOLAS VI – VII - VIII |

1 |

La VEGETACIÓN NATURAL y los USOS AGRÍCOLAS DEL SUELO se ha valorado del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

ENCINAR-PINAR-ALCORNOCAL-ACEBUCHAR. |

5 |

|

VEGETACIÓN RIPARIA. |

|

|

DEHESAS DE ENCINAS-ALCORNOCALES Y ACEBUCHES. |

|

|

PINAR DE REPOBLACIÓN. |

4 |

|

CULTIVOS EN REGADÍO |

|

|

DEHESAS INVADIDAS POR MATORRAL |

3 |

|

OLIVAR |

|

|

MONTE BAJO |

2 |

|

EUCALIPTAL |

|

|

MATORRAL-PASTIZAL |

1 |

|

CULTIVOS EN SECANO |

El PAISAJE se ha valorado del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

CAÍDA DE LA SIERRA HACIA EL VALLE DEL GUADALQUIVIR. |

|

|

LÍNEA DE CUMBRES. |

5 |

|

ZONAS DE VISIBILIDAD ALTA DENTRO DE LA SIERRA. |

|

|

VALLES ENCAJADOS. |

|

|

ZONAS DE VISIBILIDAD MEDIA DENTRO DE LA SIERRA. |

|

|

CAÍDA TENDIDA A CERRO MURIANO. |

4 |

|

CAUCES Y EONTORNOS DE RÍOS ARROYOS PERMANENTES. |

|

|

ZONAS ALTAS INTERIORES. |

|

|

MOSAICO DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS EN LA VEGA. |

3 |

|

VEGA DEL RÍO GUADAJOZ. |

|

|

TALUD HACIA EL VALLE DEL GUADALQUIVIR. |

2 |

|

CAMPIÑA. |

1 |

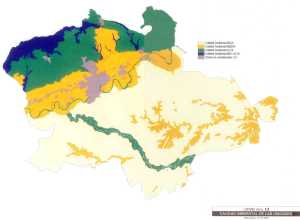

Con la distribución de los valores en 5 clases hemos realizado un mapa de unidades ambientales según su calidad (Mapa de Calidad de las Unidades Ambientales).

Los intervalos establecidos han sido:

Calidad Ambiental 1. MUY BAJA è 0-4.99

Calidad Ambiental 2. BAJA è 5-9.99

Calidad Ambiental 3. MEDIA è 10-14.99

Calidad Ambiental 4. ALTA è 15-19.99

Calidad Ambiental 5. MUY ALTA è 20-25

CUADRO 2/35. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES ESTABLECIDAS.|

CLAVE |

DENOMINACIÓN |

TOPO-GRA-FÍA Y RELI-EVE |

HIDROGRA-FÍA |

CAPA-CIDAD AGRÍ-COLA |

VEGE-TA-CIÓN Y USOS |

PAI-SAJE |

CALIDAD AMBIENTAL |

|

|

UA1 |

VEGA DEL RÍO GUADAJOZ |

2 |

3 |

5 |

4 |

3 |

17 |

ALTA |

|

UA2 |

ZONAS ALTAS INTERIORES |

3 |

1 |

4 |

1 |

3 |

12 |

MEDIA |

|

UA3 |

ZONAS MEDIAS Y BAJAS |

2 |

1 |

3 |

1 |

1 |

8 |

BAJA |

|

UA4 |

CAUCES Y RIBERAS DEL RÍO GUADALQUIVIR |

1 |

5 |

0 |

5 |

4 |

15 |

ALTA |

|

UA5 |

LLANURA AGRÍCOLA DE LA VEGA |

1 |

1 |

5 |

4 |

3 |

14 |

MEDIA |

|

UA6 |

LLANURA DE LA CAMPIÑUELA-MONTONCILLO |

2 |

2 |

1 |

4 |

4 |

13 |

MEDIA |

|

UA7 |

CAUCES Y RIBERAS DE LOS RIOS GUADIATO- GUADAMUÑO |

5 |

5 |

1 |

5 |

5 |

21 |

MUY ALTA |

|

UA8 |

CAUCES Y ARROYOS DE LA SIERRA |

5 |

4 |

1 |

5 |

5 |

20 |

MUY ALTA |

|

UA9 |

EMBALSE DE SAN RAFAEL DE NAVALLANA Y ENTORNO |

3 |

5 |

1 |

4 |

4 |

17 |

ALTA |

|

UA10 |

TRASSIERRA-AGUARDENTERA |

3 |

3 |

1 |

5 |

4 |

16 |

ALTA |

|

UA11 |

LA PARRADA-LA DEHESILLA |

3 |

3 |

1 |

4 |

4 |

15 |

ALTA |

|

UA12 |

LAS JARAS-LOS ARENALES |

3 |

3 |

1 |

4 |

4 |

15 |

ALTA |

|

UA13 |

EL BAÑUELO |

3 |

3 |

2 |

3 |

4 |

15 |

ALTA |

|

UA14 |

VILLALOBILLOS |

2 |

3 |

3 |

1 |

4 |

13 |

MEDIA |

|

UA15 |

UMBRÍA DE PERCHAS-ALTO DE LA CABRERA-BERLANGA |

5 |

4 |

1 |

5 |

5 |

20 |

MUY ALTA |

|

UA16 |

CERRO MURIANO |

3 |

3 |

1 |

5 |

4 |

16 |

ALTA |

|

UA17 |

LA HABA |

4 |

3 |

1 |

2 |

5 |

15 |

ALTA |

|

UA18 |

LAS MORRAS DE NAVADELMORO |

4 |

3 |

1 |

4 |

5 |

17 |

ALTA |

|

UA19 |

LOS VILLARES NORTE |

4 |

3 |

1 |

4 |

5 |

17 |

ALTA |

|

UA20 |

CERRO DE LOS PINOS |

4 |

2 |

1 |

5 |

5 |

17 |

ALTA |

|

UA21 |

LAS CUEVAS |

4 |

2 |

1 |

4 |

5 |

16 |

ALTA |

|

UA22 |

EL PATRIARCA |

3 |

2 |

2 |

4 |

5 |

16 |

ALTA |

|

UA23 |

ALMENTA ALTA |

4 |

2 |

1 |

4 |

5 |

16 |

ALTA |

|

UA24 |

CERRO DE LA CAPELLANÍA |

4 |

2 |

1 |

3 |

5 |

15 |

ALTA |

|

UA25 |

CERROS PENDOLILLA-LOBO-MIRADERO |

4 |

2 |

1 |

4 |

5 |

16 |

ALTA |

|

UA26 |

LA TORRECILLA-LAS ERMITAS |

4 |

2 |

1 |

3 |

5 |

15 |

ALTA |

|

UA27 |

SAN CEBRÍAN-CARRASQUILLA-LOMA DEL CERRAJERO |

3 |

3 |

1 |

2 |

4 |

13 |

MEDIA |

|

UA28 |

SANTO DOMINGO-LA VIÑUELA |

4 |

3 |

1 |

3 |

5 |

16 |

ALTA |

|

UA29 |

LOS VILLARES SUR |

4 |

3 |

1 |

4 |

5 |

17 |

ALTA |

|

UA30 |

EL CAMPILLO |

2 |

1 |

4 |

1 |

5 |

13 |

MEDIA |

|

UA31 |

ALMENTA BAJA-LA TIERNA |

4 |

3 |

1 |

4 |

5 |

17 |

ALTA |

LAMINA CALIDAD AMBIENTAL

2.3.2. VALORACIÓN DE LAS LIMITACIONES NATURALES.

Las acciones urbanísticas que afectan a todos los factores del medio ambiente en el área donde se desarrollan producen efectos inducidos de riesgos naturales cuando no son objeto de una correcta regulación o planificación. Efectos que se unen a los no inducidos por la actividad humana. Ambos se constituyen en factores condicionantes del desarrollo urbanístico. Cuando no se respetan o tienen en cuenta en la localización de estas actividades suelen manifestarse en daños a los bienes o incluso a las propias personas.

En este sentido, en el proceso de urbanización de una determinada zona se presentan una serie de variables que condicionan o limitan la construcción. Hoy en día estas limitaciones están ampliamente dominadas por la técnica y se poseen los instrumentos necesarios para superarlas. Algunas veces estos condicionantes físicos se eliminan con la aplicación de medidas correctoras, otras veces sólo se consiguen disminuir los riesgos que infringen estos condicionantes. No obstante, la condiciones del suelo o del suelo han sido infravaloradas en numerosas ocasiones con los consiguientes costes para el mantenimiento de las edificaciones y las infraestructuras, amén del deterioro ambiental infringido.

Así pues, consideramos que siempre se deberían inventariar y localizar las zonas donde se van a localizan las procesos edificatorios de modo que se produzca una adecuación de la clasificación del suelo y los parámetros constructivos para su desarrollo urbanístico con las condiciones topográficas y características de los terrenos y del medio físico en general, de manera que las disposiciones urbanísticas teóricas establecidas en los instrumentos de planeamiento no varíen de las desarrolladas posteriormente en la práctica por las exigencias topográficas o por las condiciones de riesgos.

Hemos considerado como objeto de análisis los siguientes factores agrupados según los riesgos que pueden producir:

1/. RIESGOS GEOTÉCNICOS.

Este apartado viene determinado lógicamente por la geología del ámbito y dentro de ésta destacan especialmente las propiedades y cualidades físicas de la litología y de los suelos. El matiz que infieren los riesgos geotécnicos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de determinar las condiciones para la realización de obras civiles, interveniendo, por ejemplo, en la evaluación de la carga admisible por el terreno en cimentaciones, ripabilidad del terreno, riesgos de inestabilidad de laderas, presencia del nivel piezométrico a poca profundidad, etc.

Los factores considerados han sido:

l Potencial de corrosión. Esta cualidad establece el potencial de resistencia o vulnerabilidad de los suelos a los ataques de agentes químicos.

La importancia de su consideración es aplicable a la resistencia o vulnerabilidad de los materiales de construcción (por ejemplo, el hormigón) en suelos con elevado contenido en sulfatos o sales pudiéndose provocar disoluciones o deterioro de estos, una vez que el agua de infiltración o freática pueda venir cargada con dichas sales.

l Estabilidad/Inestabilidad de las pendientes. La estabilidad de los materiales que constituyen una pendiente es una cualidad que expresa su mayor o menor tendencia a permanecer inamovible. Como opuesta, se enuncia la inestabilidad, que es el efecto contrario, es decir, la tendencia al desplazamiento o grado de susceptibilidad al movimiento (CEOTMA, 1984). Cuando la referencia es al movimiento, entendido como la rotura de una masa de terreno sometida a esfuerzos superiores a su resistencia al corte, puede considerarse como un proceso: « un movimiento en masa es un conjunto de procesos por los cuales los materiales terrestres, en ocasiones previamente afectados por procesos de alteración, se mueven por la acción de la gravedad » (WAY, 1973).

La importancia de la estabilidad es grande, ya que los riesgos de desprendimientos y movimientos en masas imponen, o deben imponer fuertes limitaciones al desarrollo de las actividades constructivas y a la asignación de usos al suelo. Las caídas de bloques son particularmente sensibles en los alrededores de los terrenos con fuertes pendientes, existiendo siempre en estas zonas un inherente riesgo de caídas de materiales.

l Facilidad de excavación o Consistencia de los suelos. Podríamos denominar también a este factor como consistencia, ya que nos referimos a las cualidades del suelo, de acuerdo a los atributos característicos de los materiales que lo componen, en lo referente al grado y clase de su cohesión y adhesión, es consecuencia, en relación a su resistencia a la deformación o rotura, a su mayor o menor dureza, en estrecha relación, al igual que los factores anteriores, con el agua del suelo o subsuelo. La consistencia del suelo trata de la intensidad y naturaleza de las fuerzas que mantienen a los agregados del suelo, mientras que la estructura base hace referencia a la forma, tamaño y definición de tales agregados (CEOTMA, 1984).

La importancia de la consistencia de los suelos, duro, blando, plástico, fluido, etc., radica directamente en la estructura y capacidad portante de los suelos, parámetro que hemos definido más adelante.

l Potencial de contracción/expansión. Esta cualidad se refiere a dos parámetros fundamentales de los suelos: su elasticidad y su susceptibilidad a las deformaciones por cambios de volumen. El primero se refiere a la capacidad del suelo para volver a su volumen original después de la aplicación y retirada de su carga. Una vez sucedido esto, el suelo tiende a disminuir su volumen, el proceso se denomina contracción; si, por el contrario, el volumen tiende a aumentar, hablamos de expansión. El segundo parámetro establece relaciones como la comprensibilidad o retracción y la expansión o hinchamiento. Los cambios de volumen pueden suceder por causas naturales o por aplicación de cargas externas (CEOTMA, 1984).

La importancia de este factor se sitúa en su significación para la vulnerabilidad y capacidad de acogida de construcciones o infraestructuras.

l Capacidad portante. Directamente relacionada con los dos factores anteriores hace referencia a la capacidad del suelo para soportar pesos, tales como edificios, carreteras, líneas de ferrocarril, etc.

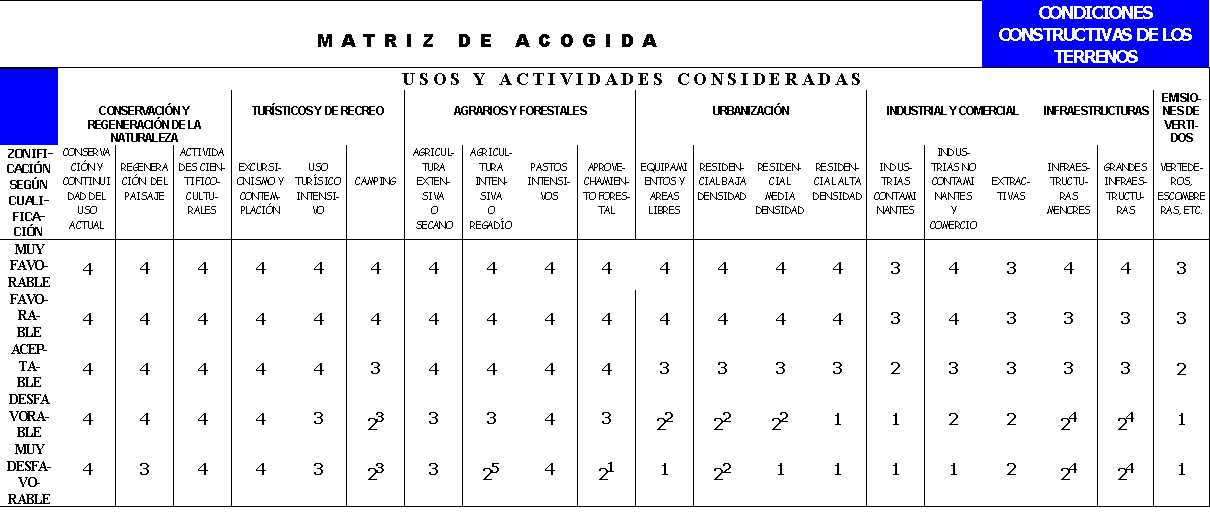

Según los factores considerados, podemos establecer la CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS TERRENOS que se valoran del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

MUY FAVORABLES |

5 |

|

FAVORABLES |

4 |

|

ACEPTABLES |

3 |

|

DESFAVORABLES |

2 |

|

MUY DESFAVORABLES |

1 |

Asimismo podemos hacer un breve comentario de la valoración establecida en las grandes unidades.

A/. Condiciones constructivas MUY FAVORABLES.

En la sierra hay un dos pequeñas áreas donde las condiciones constructivas se consideran muy favorables, ya que son zonas con escasa pendiente, prácticamente llana, con substrato de muy alta capacidad de carga, sin asentamientos y prácticamente sin problemas de ningún tipo.

B/. Condiciones constructivas FAVORABLES.

Las áreas favorables de la Sierra corresponden a materiales con las mismas características que en caso anterior, pero en ellas existe una morfología algo más acusada, con ligeras pendientes y algún microrelieve.

En la Vega, los niveles de terraza, especialmente las más antiguas ofrecen las condiciones de tipo favorable. Son zonas llanas con buena capacidad de carga y prácticamente no están afectadas por problemas hidrológicos, aunque en algún caso existen pequeños problemas ligados a diferencias litológicas. En el Guadalquivir estas áreas son extensas con buena continuidad lateral y son las más ocupadas por el desarrollo de la expansión urbana. En el Guadajoz estas áreas se limitan a los niveles de terraza aislados con poca continuidad lateral.

En la Campiña se consideran favorables aquellas áreas cuya composición litológica posee abundantes gravas y cantos bien cementados en las zonas llanas, prácticamente horizontales localizadas en la parte occidental. Poseen una capacidad de carga de media a alta con ligeros asentamientos y sin problemas importantes.

C/. Condiciones constructivas ACEPTABLES.

Las áreas de la Sierra con condiciones aceptables corresponden a relieves alomados en materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico. Se incluyen además los depósitos de calizas miocenas con suaves pendientes que llegan prácticamente hasta la Vega, en este caso la valoración se debe a la capacidad de carga de tipo medio, con la existencia de posibles problemas de oquedades ya comentados.

Sin embargo, la mayor parte de la superficie de la Vega está valorada como aceptable, correspondiendo sobre todo a las llanuras aluviales, con capacidad portante y asentamientos de tipo medio, pero con problemas hidrológicos debido a la proximidad del nivel freático y sometida a riesgos de inundación y erosión fluvial.

En la Campiña, cuando el espesor de las capas cementadas disminuye o su extensión es pequeña sus condiciones constructivas se valoran como aceptables. Igual valoración se da a ciertos materiales localizados al sur de Santa Cruz, con una composición calcárea y pendientes suaves, con una capacidad de carga de tipo media–alta y asentamientos de valor medio. La extensión de estas últimas áreas no es muy grande.

D/. Condiciones constructivas DESFAVORABLES.

En forma de manchones irregularmente repartidos por la Sierra se encuentran las áreas valoradas como desfavorables, ya sea por la elevada pendiente que poseen o por la existencia en ellas de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos. Se incluyen también las calizas con baja capacidad de carga y fuertes asentamientos.

En la vega del Guadajoz estos problemas se acentúan por la presencia de aguas selenitosas y una más baja capacidad de carga, lo que hace que se consideren sus condiciones constructivas como desfavorables.

La mayor parte de los materiales de composición arcilloso–margosa, constituyentes fundamentes de la Campiña presentan condiciones constructivas desfavorables, siendo frecuentes en estas áreas procesos de flujo de arcillas, riesgos de deslizamientos y existencia de arcillas expansivas que dan unas capacidades de carga bajas y asentamientos importantes. Se incluyen además los terrenos arcillosos–yesíferos localizados al del Guadajoz y del Arroyo Salado, que presentan iguales caracteres geotécnicos y también los cerros con cierto relieve que pueden presentar problemas de tipo geomorfológico.

E/. Condiciones constructivas MUY DESFAVORABLES.

La mayor parte de La Sierra se encuentra valorada como muy desfavorables. Son las áreas afectadas por relieves muy acusados en donde son frecuentes todos los tipos de problemas descritos en apartados anteriores, independientes del tipo de substrato que posean.

Como muy desfavorables se valoran las laderas con pendientes medias a fuertes que se dan en la zona arcilloso–margosa de la Campiña. También se incluyen los depósitos de fondos de valles y vaguadas, los materiales de carácter yesífero y salino y los cerros existentes en estos últimos materiales. En todos los casos la capacidad de carga es muy baja y son frecuentes los asentamientos. Los problemas de tipo litológico, hidrológico y geotécnico, ya comentados, se presentan con mayor frecuencia e intensidad en estas zonas. Los riesgos geológicos son elevados.

2/. RIESGOS DE INUNDABILIDAD.

Los riesgos de inundación son un factor esencial en la clasificación y valoración de un territorio. Las pérdidas de bienes materiales, o peor de vidas humanas, producidas por catástrofes naturales como consecuencia de lluvias torrenciales es un hecho sobre el que no faltan ejemplos. Numerosas instalaciones residenciales, industriales o de cualquier tipo se sitúan en zonas de riesgos.

La predicción del riesgo de ocurrencia de una inundación y el daño que se puede producir desbordaría los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental, suponiendo un estudio particular. No obstante, consideramos que la determinación de las zonas inundables debe estar incluida.

Para ello hemos analizado los factores que determinan las zonas potencialmente inundables. Todas ellas han configurado su morfología a partir de procesos similares y, por tanto, poseen características comunes que pueden servir para definirlas:

l La topografía.

l La litología.

l Las condiciones de drenaje de la cuenca.

l La vegetación.

l El clima.

La importancia de la consideración de este factor radica en la determinación del potencial del suelo para actividades tales como la instalación de fosas sépticas o vertederos (riesgo de filtración de lixiviados o contaminantes hacia capas freáticas), respuesta a drenajes, etc.

Un estereotipo de zona con potenciales condiciones de inundabilidad estaría conformada por una topografía suave formando un valle, rodeado de laderas con pendientes fuertes, de materiales con capacidad de escorrentía superficial elevada e infiltración muy baja y vegetación escasa. El nivel freático en el valle estaría relativamente elevado y, en consecuencia, el drenaje interno sería deficiente. Si a todo ello unimos las condiciones de la precipitación, esto es, las frecuencia de precipitaciones torrenciales, esta zona podría ser catalogada como de riesgo inherente.

De acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos los RIESGOS DE INUNDACIÓN se han valorado del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

ZONAS NO INUNDABLES |

4 |

|

ZONAS INUNDABLES |

1 |

Asimismo podemos hacer un breve comentario de la valoración establecida en lo referente a este apartado. Este sentido, se consideran como zonas inundables, tanto las zonas inmediatamente adyacentes a grandes cursos de agua como el río Guadalquivir y el río Guadiato, como los arroyos y torrentes de la Sierra y la Campiña.

La red de la Sierra es relativamente densa, condicionada de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las elevadas pendientes existentes en amplias zonas de la Sierra. Al contacto con la vega, la potencia erosiva y carácter torrencial de la red se ve disminuida por el brusco cambio de pendiente, siendo entonces más frecuente un régimen deposicional de sedimentos y un menor desarrollo de ramificaciones secundarias, dando lugar a cursos longitudinales que terminan en el Guadalquivir o en los subálveos de la Vega. No obstante, en este contexto, la presencia de cualquier actividad que pueda entorpecer el libre fluir de las aguas de los torrentes y barrancos será generadora de unos riesgos potenciales no sólo para las propias instalaciones sino, lo que es más importante, para las personas que se establezcan en ellas.

La red de la Campiña es menor densa y pierde el carácter de torrencial, aunque no del todo su potencial erosivo y de transporte, ya que al discurrir por unos materiales blandos y con muy escasa capacidad de retención de agua y en caso de fuertes precipitaciones aparecen fuertes caudales, con elevado potencial de transporte y sedimentación, sobre todo de la fracción limosa y arcillosa. La efectividad del drenaje se considera aceptable con máximos estacionales muy marcados. El río Guadajoz posee gran cantidad de arroyos afluentes que drenan la campiña, por lo que su régimen es reflejo del funcionamiento de la red, con los consiguientes procesos de dinámica fluvial.

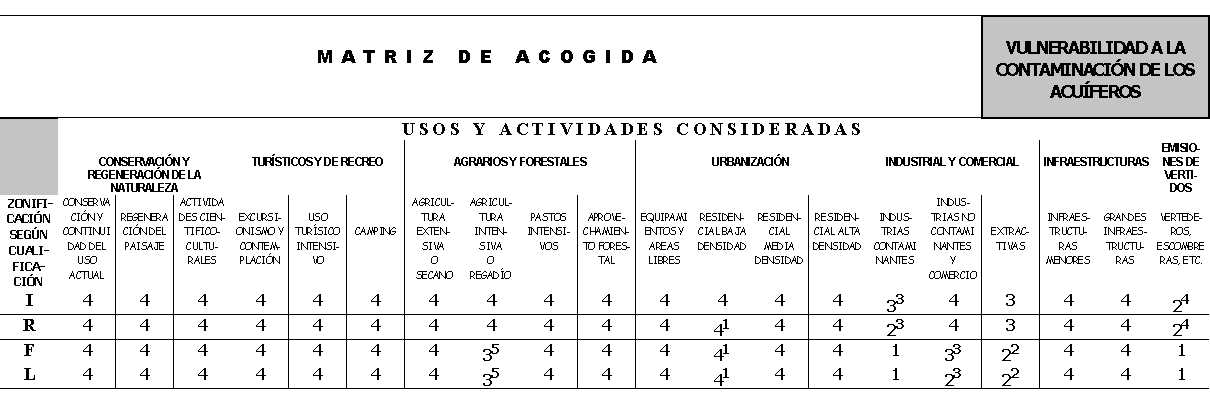

3/. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS.

Factor fundamental tenido en cuenta ha sido la Permeabilidad del suelo. Este factor viene definido como la « capacidad de un suelo para dejar fluir, o trasmitir, agua o aire a través de su espesor » En este sentido, la permeabilidad del suelo depende de su textura, estructura, grado de compactación, contenido en materia orgánica, porosidad, etc., es decir, características que determinan el tamaño de los poros y su capilaridad. (CEOTMA 1984, pág. 189).

La VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS se considera un factor limitante por cuanto en su consideración radica la determinación del potencial del suelo para actividades tales como la instalación de fosas sépticas o vertederos (riesgo de filtración de lixiviados o contaminantes hacia capas freáticas), respuesta a drenajes, etc.

En general se puede decir que la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas crece con la permeabilidad y altura del nivel freático y decrece con la pendiente y profundidad de la roca madre.

Se han valorado las condiciones de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos del siguiente modo:

|

CONCEPTO |

VALOR |

|

MUY ALTA |

1 |

|

ALTA |

2 |

|

MEDIA |

3 |

|

BAJA |

4 |

Asimismo podemos hacer un breve comentario de la valoración establecida, de modo genérico, de los tres tipos de acuíferos que se pueden encontrar en las grandes unidades del término municipal. Su delimitación y características dependen del tipo de formaciones rocosas en que se encuentran así como de sus zonas de recarga. Estos tipos se describen a continuación.

A/. Acuíferos libres-aluviales (VULNERABILIDAD MUY ALTA).

Son acuíferos superficiales, normalmente en estrecha relación con la red fluvial, ocupan los terrenos más bajos, aluviales y terrazas bajas, el agua está a poca profundidad y la recarga se efectúa fundamentalmente por el propio subálveo del río, y en menor medida por precipitaciones. Es el tipo de acuífero más extenso es importante, por su abundancia y la disponibilidad de agua que ofrece. Prácticamente toda la vega del Guadajoz y buena parte de la red del Guadalquivir, así como los aluviales de la red fluvial secundaria se pueden incluir dentro de este tipo.

B/. Acuíferos por fisuración – fracturación (VULNERABILIDAD ALTA).

Este tipo hace referencia sobre todo a los posibles acuíferos que se localizarían en las formaciones calcáreas del Mioceno, que aunque escasamente tectonizadas sí presentan fisuras y grietas que junto con la elevada porosidad que poseen las hacen potencialmente adecuadas para contener aguas subterráneas.

Su disposición y su extensión no las hacen adecuadas para poseer grandes caudales; la recarga se efectúa en su mayor parte por precipitaciones y sólo al oeste de Córdoba, una amplia franja se recarga en parte por los arroyos que drenan la sierra.

C/. Zonas de recarga (VULNERABILIDAD MEDIA).

En la mayoría de los casos estas zonas de recarga poseen acuíferos aunque en sí mismos poco importantes, la mayor parte de las veces el agua contenida en estos terrenos recarga acuíferos situados a mayor profundidad. Tal es el caso de los niveles de terraza que percolan el agua hacia el acuífero libre del río, situado a niveles más bajos, o simplemente drenan el agua por la red de escorrentía o hacia acuíferos profundos.

Las zonas de recarga están muy extendidas por todo el término municipal y corresponden a materiales del tipo permeables o semipermeables que tienen un drenaje activo por percolación.

D/. Zonas sin acuíferos (VULNERABILIDAD BAJA).

La mayor parte de la Campiña y la Sierra, que son zonas impermeables, no poseen prácticamente acuíferos, aunque pueden existir algún acuífero aislado, especialmente en la sierra, de tipo puntual y de caudal variable.

2.3.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE USO.

2.3.3.1. METODOLOGÍA.

La capacidad de acogida puede definirse como el grado de idoneidad o la cabida que presenta el territorio para una actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que éste cubre sus requisitos locacionales y los efectos de dicha actividad sobre el medio (GÓMEZ OREA 1992, pág. 25). En este sentido, la actividad o uso del suelo evaluado optimizará su localización e intensidad de implantación cuando se asigne a un lugar que cuente con la mayor aptitud y el menor impacto posibles, es decir, el lugar con mayor capacidad de acogida en el territorio de estudio.

No obstante, la capacidad de acogida del territorio se puede enfocar de distintas formas; en un estudio del impacto ambiental del planeamiento urbanístico como el que nos ocupa, podemos entenderla como un derivado de la confluencia en este territorio (el municipio de Córdoba) de los elementos físicos y ambientales que lo caracterizan y las actuaciones urbanísticas propuestas. Así, podemos entender la capacidad de acogida como la sumatoria de los factores positivos menos la sumatoria de los factores negativos de las actividades evaluadas, realizando una cualificación de cada sector territorial que refleje su capacidad a la hora de recibir determinados usos y actividades.

La capacidad de acogida así enfocada puede abordarse desde distintas perspectivas o modelos, tales como a partir del concepto de aptitud, a partir del concepto de impacto, o a partir de ambos en un solo sistema. En este estudio hemos adoptado el modelo impacto-aptitud para la obtención de la capacidad de acogida de este territorio, ya que este enfoque ofrece la posibilidad de considerar ambos elementos en un mismo proceso, intentando con ello lograr una evaluación integral del problema, aún más si dicho modelo se ha desarrollado en un entorno SIG apoyado por técnicas de Evaluación Multicriterio.

Los dos elementos que definen esta aproximación se expresan en el territorio como la fragilidad (impacto) y el potencial (aptitud) de cada lugar para una actividad, evaluando ambos simultáneamente, lo que resulta es una valoración más coherente e integral de las actividades propuestas.

La obtención de un valor que refleje la capacidad de acogida de este territorio se ha obtenido basándonos en la aptitud del mismo para cada uso y el impacto potencial generado por los usos planteados sobre el medio. El procedimiento definido como modelo impacto-actitud basa su implementación en la definición de un valor de impacto y otro de aptitud para cada lugar del territorio, estableciendo así posteriormente una serie de clases de capacidad, a partir de dichos valores, para el uso que se ha evaluado en cada momento.

Como es bien sabido, el impacto ambiental es un término que indica la alteración que la ejecución de un proyecto introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la evolución de éste sin y con proyecto (GÓMEZ OREA 1992, pág. 18). En términos generales, puede establecerse como el efecto que una determinada actuación produce en los elementos del medio, o en las unidades ambientales, efecto que puede ser beneficioso, es decir, positivo o negativo (CEOTMA 1984, 499). Esto es lo que se denomina la cuantificación del impacto en la que intervienen dos factores: su signo y su valor.

Pero el otro elemento necesario para la obtención del valor de capacidad de acogida para un uso o actividad, es la aptitud de este territorio para recibir dicha actividad, que se podría definir como el conjunto de requisitos locacionales que posee cada unidad ambiental para poder acoger una determinada actividad; la aptitud varía, como es lógico, a medida que varían los factores del medio o las clases de los factores, estableciéndose así un rango de aptitudes para este territorio.

La capacidad de acogida para las actividades que se proponen varían en el espacio según varíen los valores de aptitud y de impacto, siendo las mejores áreas para la instalación de un actividad aquellas en que se minimice el impacto y se maximice la aptitud, existiendo toda una serie de posibilidades de aptitud/impacto en el conjunto de lugares que conforman el área de estudio.

2.3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS UNIDADES ESTABLECIDAS.

2.3.3.2.1. Descripción de la capacidad de acogida según el confort climático y la capacidad dispersante de la atmósfera.

Se considera que el confort climático solo puede verse afectado por tres actividades, por una parte, las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza que afectaría únicamente, y en sentido positivo, a los Sotos y por otra los usos industriales contaminantes de la atmósfera, que pueden condicionar a nivel de microclima, ya que el establecimiento de una industria de esta índole conlleva una serie de emisiones que pueden modificar profundamente el microclima de la zona.

Según las características de la capacidad dispersante de la atmósfera en este territorio, los usos industriales de alta densidad, usos industriales contaminantes e implantaciones tales como vertederos que pudieran emanar efluentes contaminantes a la atmósfera tendrían efectos más negativos si se implantasen en la Vega y la Sierra, que si lo hiciera en la Campiña.

2.3.3.2.2. Descripción de la capacidad de acogida según las Condiciones Constructivas de los Terrenos.

La mayor incidencia que presenta esta variable en el conjunto de los usos que presenta la matriz de acogida se refiere a la Urbanización, Usos Industriales o Comerciales y a las Infraestructuras. Se exponen a continuación cada una de las llamadas que aparecen numeradas en la matriz.

En las áreas calificadas como muy desfavorables, con procesos activos de erosión y de desprendimiento de bloques, el aprovechamiento forestal hay que entenderlo más como una regeneración de áreas afectadas, teniendo en cuenta que los trabajos de saca de madera y leñas pueden acentuar la inestabilidad de estas zonas al afectar a la cobertura vegetal, que es freno de la erosión en muchos lugares.

Los abundantes problemas geotécnicos que aparecen en las áreas valoradas como desfavorables no impiden la construcción, pero sí limitan ciertos tipos de edificaciones o bien requieren la adopción de soluciones tecnológicas complejas dependiendo de la ubicación elegida y el tipo específico de problema que sobre esa zona se presente.

El problema es estas áreas se refiere a la idoneidad de la ubicación del uso propuesto, afectado principalmente por las elevadas pendientes, sobre todo en el caso de la Sierra, y en menor medida de las características geotécnicas.

En lo referente a las vías de comunicación se pueden plantear problemas específicos de índole variada, pero soslayables con más o menos complejas y costosas soluciones técnicas.

La limitación de este uso se evalúa en relación a las obras complementarias que requieren, tales como edificaciones, grandes receptaculos de almacenamiento de aguas, represas u otras obras necesarias para su implantación.

1. USO INCOMPATIBLE.

2. USO ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS.

3. USO ADECUADO CON DÉBILES MEDIDAS CORRECTORAS.

4. USO COMPATIBLE.

La mayor incidencia que presenta esta variable en el conjunto de los usos que presenta la matriz de acogida se refiere a la Urbanización, Usos Industriales o Comerciales y a las Infraestructuras. Se exponen a continuación cada una de las llamadas que aparecen numeradas en la matriz.

1 En las áreas calificadas como muy desfavorables, con procesos activos de erosión y de desprendimiento de bloques, el aprovechamiento forestal hay que entenderlo más como una regeneración de áreas afectadas, teniendo en cuenta que los trabajos de saca de madera y leñas pueden acentuar la inestabilidad de estas zonas al afectar a la cobertura vegetal, que es freno de la erosión en muchos lugares.

2 Los abundantes problemas geotécnicos que aparecen en las áreas valoradas como desfavorables no impiden la construcción, pero sí limitan ciertos tipos de edificaciones o bien requieren la adopción de soluciones tecnológicas complejas dependiendo de la ubicación elegida y el tipo específico de problema que sobre esa zona se presente.

3 El problema es estas áreas se refiere a la idoneidad de la ubicación del uso propuesto, afectado principalmente por las elevadas pendientes, sobre todo en el caso de la Sierra, y en menor medida de las características geotécnicas.

4 En lo referente a las vías de comunicación se pueden plantear problemas específicos de índole variada, pero soslayables con más o menos complejas y costosas soluciones técnicas.

5 La limitación de este uso se evalúa en relación a las obras complementarias que requieren, tales como edificaciones, grandes receptaculos de almacenamiento de aguas, represas u otras obras necesarias para su implantación.

2.3.3.2.3. Descripción de la capacidad de acogida según la Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos.

Los problemas que se pueden plantear al enfrentar esta variable a los usos propuestos se concentran en aquellos que de manera directa o inducida son emisores de agentes contaminantes, como la urbanización y la industria, además de las zonas establecidas ex profeso para la emisión de productos contaminantes de diferentes tipos.

En el uso residencial de baja densidad cuando no exista un sistema de saneamiento y alcantarillado, y éstas se ubiquen sobre áreas vulnerables es necesario establecer un control efectivo sobre el buen funcionamiento de las fosas sépticas o cualquier otro sistema de evacuación de los vertidos, para conocer y corregir en su caso los riesgos de contaminación.

La industria extractiva puede afectar sobre el equilibrio que presentan los acuíferos superficiales, sobre todo en lo referente al flujo y velocidad de circulación del agua subterránea, ya que se pueden dejar al descubierto niveles piezométricos modificando las condiciones de drenaje interno.

La emisión de vertidos de tipo industrial sólidos o líquidos en zonas de recarga vulnerables es difícilmente admisible, debiéndose garantizar siempre la industria que la emisión de esos vertidos no posee ningún tipo de agentes contaminantes. En estas áreas es necesario un control efectivo sobre las industrias contaminantes y no contaminantes.

En los vertederos y escombreras pueden producirse vertidos tóxicos, dependiendo la contaminación que puedan generar en el acuífero de la localización aleatoria del vertedero. Los vertidos inorgánicos han de estar sujetos a un control en su composición, ya que pueden contener compuestos muy nocivos, de difícil eliminación o bien producir impermeabilizaciones en áreas de recarga.

La actividades agrarias de regadío en zonas vulnerables o muy vulnerables pueden llegar a generar una importante contaminación dado el empleo actual de abonos químicos en grandes cantidades

I. ZONAS SIN ACUÍFEROS. VULNERABILIDAD BAJA. 1. USO INCOMPATIBLE.

R. ZONAS DE RECARGA. VULNERABILIDAD MEDIA. 2. USO ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS.

F. ACUÍFEROS POR FISURACIÓN-FRACTURACIÓN. VULNERABILIDAD ALTA. 3. USO ADECUADO CON DÉBILES MEDIDAS CORRECTORAS.

L. ACUÍFEROS LIBRES-SUBALVEO RIO. VULNERABILIDAD MUY ALTA. 4. USO COMPATIBLE.

Los problemas que se pueden plantear al enfrentar esta variable a los usos propuestos se concentran en aquellos que de manera directa o inducida son emisores de agentes contaminantes, como la urbanización y la industria, además de las zonas establecidas ex profeso para la emisión de productos contaminantes de diferentes tipos.

1 En el uso residencial de baja densidad cuando no exista un sistema de saneamiento y alcantarillado, y éstas se ubiquen sobre áreas vulnerables es necesario establecer un control efectivo sobre el buen funcionamiento de las fosas sépticas o cualquier otro sistema de evacuación de los vertidos, para conocer y corregir en su caso los riesgos de contaminación.

2 La industria extractiva puede afectar sobre el equilibrio que presentan los acuíferos superficiales, sobre todo en lo referente al flujo y velocidad de circulación del agua subterránea, ya que se pueden dejar al descubierto niveles piezométricos modificando las condiciones de drenaje interno.

3 La emisión de vertidos de tipo industrial sólidos o líquidos en zonas de recarga vulnerables es difícilmente admisible, debiéndose garantizar siempre la industria que la emisión de esos vertidos no posee ningún tipo de agentes contaminantes. En estas áreas es necesario un control efectivo sobre las industrias contaminantes y no contaminantes.

4 En los vertederos y escombreras pueden producirse vertidos tóxicos, dependiendo la contaminación que puedan generar en el acuífero de la localización aleatoria del vertedero. Los vertidos inorgánicos han de estar sujetos a un control en su composición, ya que pueden contener compuestos muy nocivos, de difícil eliminación o bien producir impermeabilizaciones en áreas de recarga.

5 La actividades agrarias de regadío en zonas vulnerables o muy vulnerables pueden llegar a generar una importante contaminación dado el empleo actual de abonos químicos en grandes cantidades.

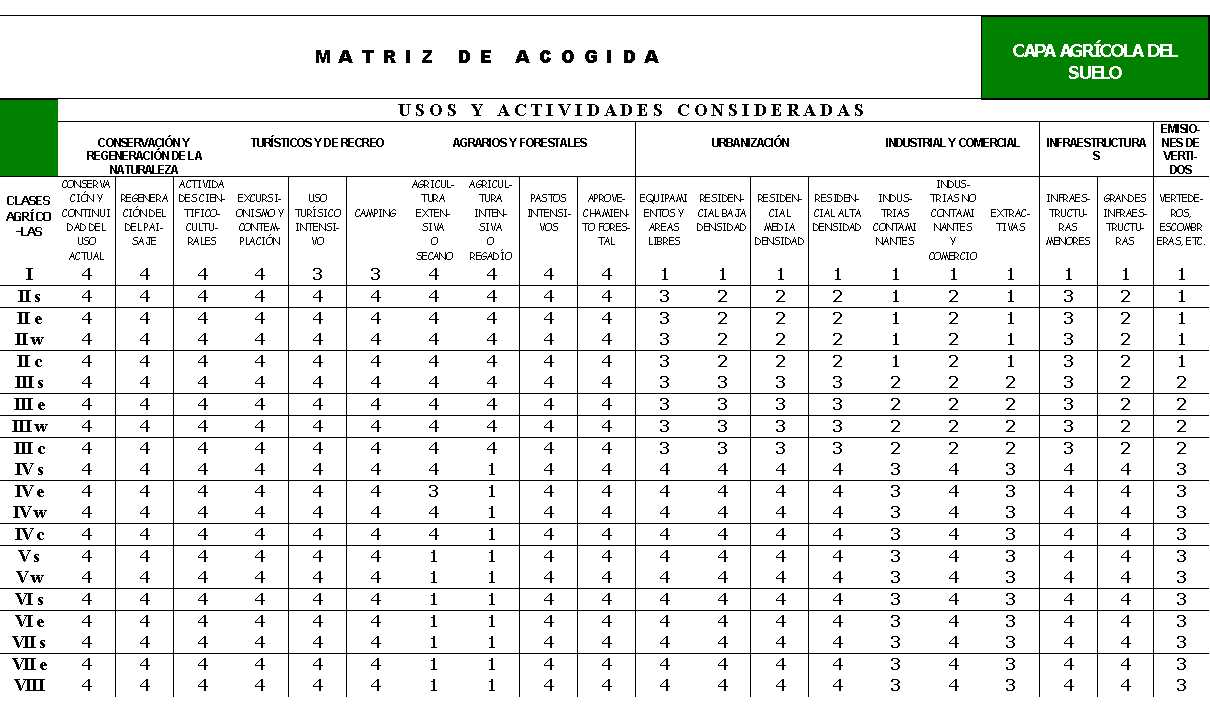

2.3.3.2.4. Descripción de la capacidad de acogida según la Capacidad Agrícola del Suelo.

En la matriz de acogida de la capacidad agrícola del suelo se expresa el grado de adecuación o incompatibilidad de los distintos usos del suelo y actividades a considerar en cada uno de las unidades o clases de suelos cartografiados.

A/. Conservación y regeneración de la naturaleza.

Por la potencialidad productiva y excelente calidad de los suelos cartografiados como Clase I, actualmente en explotación como cultivo de "regadío", se considera como uso recomendado la "Continuidad del uso actual", poniendo especial hincapié en el mantenimiento de estos suelos en explotación agrícola por su especial vocación en ese sentido evitando en lo posible el destino de estos suelos a otras actividades, bien industriales o de servicios.

Los suelos de clase IV, subclase s y e, en especial los cartografiados en "La Sierra", así como los de clase VI s, e y VII s, e por sus especiales condiciones de degradación actual, deberían ser objeto de una regulación de usos, siendo recomendables todos aquellos que actuaran como "regeneración del ecosistema". Dichos usos o actuaciones podrían estar orientados a la mejora de los pastizales, reforestación, conservación de la vegetación arbórea climática, etc.

Las actividades científico-culturales así como los demás usos de este apartado se consideran aceptables en todos las clases de suelos.

B/. Turísticos y de recreo.

No tienen una relación definida con las características del suelo, teniendo en cuenta que el uso turístico intensivo y camping, se considera compatible en todas las clases, excepto en los suelos de Clase I, que por su capacidad potencial agrícola extraordinaria requieren al menos medidas correctoras débiles.

C/. Usos agrarios y forestales.

Se recomienda la agricultura intensiva o de regadío en los suelos de clase I, II y III por su especial vocación agrícola y sus capacidades productivas.

La clase IV se recomienda para agricultura extensiva excepto la subclase IVe que por sus problemas de erosión, debería limitar su uso a aprovechamientos de pastos, forestal o reserva natural.

La clase VI y VII se recomienda para los usos que le son propios, la explotación de pastos y la explotación forestal respectivamente.

D/. Urbanización.

Se excluye este uso, como en los casos anteriores en las clases I, II y III, considerándose aceptable en el resto de las clases. En la clase agrícola I, este uso es incompatible. En la II, cualquier implantación requeriría medidas correctoras fuertes, mientras que en la III, las medidas correctoras podrían se débiles.

E/. Usos industrial y comercial.

Se ha recomendado la conservación de los suelos de mejor capacidad agrícola para los usos que le son propios (agricultura intensiva) por lo que se excluye estos usos en la clase I. En la clases II y III se consideran admisibles bien con medidas correctoras débiles, bien con medidas correctoras fuertes.

El uso extractivo es incompatible en las clases I y II. En el resto requeriría al menos medidas correctoras de débiles a fuertes según cada caso.

F/. Infraestructuras.

Básicamente, al igual que en los usos industriales y comerciales se debería pretender la conservación de los suelos de mejor capacidad agrícola para los usos que le son propios (agricultura intensiva) por lo que se excluye estos usos en la clase I. En la clases II y III se consideran admisibles bien con medidas correctoras débiles, bien con medidas correctoras fuertes.

G/. Emisiones de vertidos.

Este uso es incompatible en las clases I y II. En el resto requeriría al menos medidas correctoras de débiles a fuertes según cada caso.

1. USO INCOMPATIBLE.

2. USO ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS.

3. USO ADECUADO CON DÉBILES MEDIDAS CORRECTORAS.

4. USO COMPATIBLE.

CLASES AGROLÓGICAS.

|

CODIGO |

CLASES AGROLÓGICAS |

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS |

LEYENDA CARTO-GRÁFICA |

|

1 |

I |

No presentan limitaciones que restrinjan su explotación. |

Suelos sin factores limitantes para su explotación. |

|

2 |

II s |

Limitaciones LEVES en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor s) |

|

3 |

II e |

Limitaciones LEVES debidas a la erosión, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor e) |

|

4 |

II w |

Limitaciones LEVES por drenaje deficiente de los suelos, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor w) |

|

5 |

II c |

Limitaciones LEVES debidas a factores climáticos, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor c) |

|

6 |

III s |

Limitaciones IMPORTANTES en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor s) |

|

7 |

III e |

Limitaciones IMPORTANTES debidas a la erosión que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor e) |

|

8 |

III w |

Limitaciones IMPORTANTES debidas drenaje deficiente de los suelos, que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor w) |

|

9 |

III c |

Limitaciones IMPORTANTES debidas a limitaciones climáticas, que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor c) |

|

10 |

IV s |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de su profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor s) |

|

11 |

IV e |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de la erosión de los suelos. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor e) |

|

12 |

IV w |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de un drenaje deficiente. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor w) |

|

13 |

IV c |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de factores climáticos |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor c) |

|

14 |

V s |

Suelos con graves problemas de profundidad, rocosidad y pedregosidad que los convierten en suelos no laborables, cuyo uso se reduce a aprovechamientos forestales y a pastizales. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor s) |

(Continuación)

|

CODIGO |

CLASES AGROLÓGICAS |

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS |

LEYENDA CARTO-GRÁFICA |

|

15 |

V w |

Suelos con limitaciones de drenaje, proclives a encharcamientos o peligro de inundaciones esporádicas. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor w) |

|

16 |

VI s |

Suelos no laborables por sus condiciones climáticas, edafológicas o erosión, por lo que su aprovechamiento se reduce usos forestales y pastizales. |

Suelos no laborables (Factor s) |

|

17 |

VI e |

Suelos no laborables por sus fuertes pendientes, por lo que su aprovechamiento se reduce usos forestales y pastizales. |

Suelos no laborables (Factor e) |

|

18 |

VII s |

Terrenos con fuertes pendientes y escaso espesor de suelo para uso agrícola. Corresponden con zonas abruptas desde el punto de vista topográfico. |

Suelos no laborables (Factor s) |

|

19 |

VII e |

Terrenos con fuertes pendientes y escaso espesor de suelo para uso agrícola. Corresponden con zonas abruptas desde el punto de vista topográfico. |

Suelos no laborables (Factor e) |

|

20 |

VIII |

Suelo no laborables, bien por sus importantes limitaciones, bien por estar ya urbanizados. |

Suelos no laborables por combinación múlti-ple de factores. |

2.3.3.2.5. Descripción de la capacidad de acogida según la Vegetación y Usos Agrícolas.

Como se puede apreciar en la matriz de acogida, es recomendable que en las unidades más valiosas desde el punto de vista ecológico, el encinar-pinar-alcornocal-acebuchar, y las dehesas de encinas-alcornoques y acebuches se recomienda se asienten usos poco "impactantes", en su mayor parte conservacionistas en sentido amplio, entendiendo por este término una continuidad en el uso tradicional del ecosistema. En este sentido, quedarían excluidos los de urbanización, industrial y comercial, infraestructuras y cualquier establecimiento o punto de vertidos. En las dehesas son adecuados con medidas correctores débiles los usos agrarios y forestales, ya que éstos permiten la conservación de las cualidades de este ecosistema si se realizan dentro de parámetros de racionalidad, mientras que la agricultura intensiva o regadío es incompatible, dado que su instalación supondría la desaparición de la dehesa por talado de la misma.

Lo expuesto en el parrafo anterior es extensible a la vegetación riparia, cuando realmente ésta lo es (los Sotos, por ejemplo) y al pinar de repoblación.

La capacidad de acogida de usos de urbanización, industriales o comerciales, infraestructurales o punto de vertidos son considerados como incompatibles en las unidades de vegetación expuestas anteriormente, en las restantes según cada caso de uso establecido en la matriz de acogida, será necesario el estudio de las correspondientes medidas correctoras que pueden ser débiles o fuertes, salvo en lo casos donde el uso se considera compatible.

1/. ENCINAR-PINAR-ALCORNOCAL-ACEBUCHAR.

2/. DEHESAS DE ENCINAS,ALCORNOQUES Y ACEBUCHES.

3/. DEHESA INVADIDA POR MATORRAL.

4/. MONTE BAJO.

5/. MATORRAL-PASTIZAL.

6/. VEGETACIÓN RIPARIA.

7/. OLIVAR ABANDONADO.

8/. OLIVAR EN CULTIVO.

9/. PINAR DE REPOBLACIÓN.

10/. EUCALIPTAL.

11/. CULTIVOS EN REGADÍO.

12/. CULTIVOS EN SECANO.

13/. IMPRODUCTIVO.

1. USO INCOMPATIBLE.

2.USO ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS.

3.USO ADECUADO CON DÉBILES MEDIDAS CORRECTORAS.

4.USO COMPATIBLE.

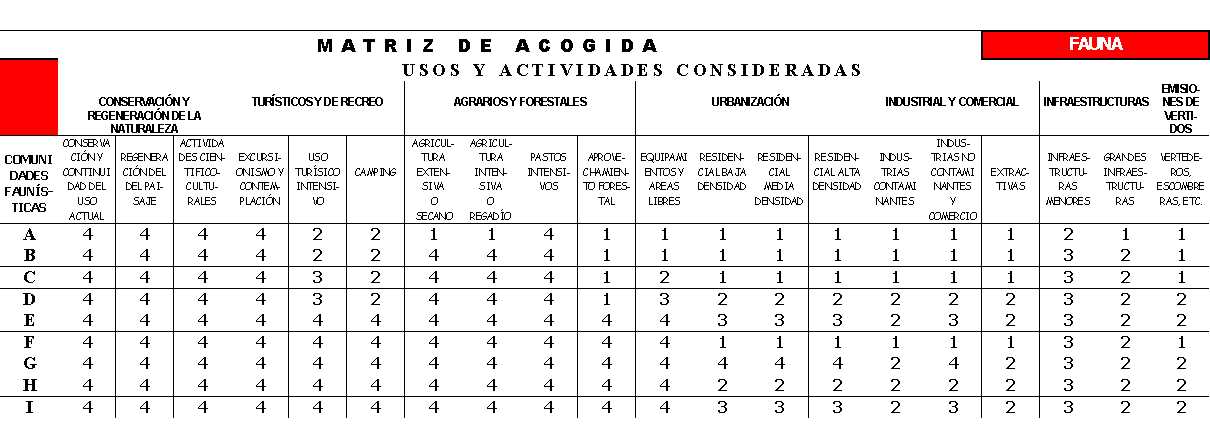

2.3.3.2.6. Descripción de la capacidad de acogida según la Fauna.

Como se puede apreciar en la matriz de acogida, es recomendable que en las unidades más valiosas, el acebuchar, las dehesas de encina y alcornoque y, en especial, la comunidad de Encinar-alcornocal-Pinar, se asienten usos poco "impactantes", en su mayor parte conservacionistas en sentido amplio, entendiendo por este término una continuidad en el uso tradicional del ecosistema. En este sentido, cobra especial importancia la caza como una utilización racional de gran provecho para estos sistemas, especialmente la caza mayor.

Efectivamente en estos territorios se encuentran una de las más importantes "manchas" de la Península Ibérica. Las especies de caza mayor son frecuentes, destacando por su importancia cinegética los venados (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa). La promoción y continuidad de la actividad cinegética en estas zonas, podría ser un aprovechamiento racional que supondría una importante fuente de ingresos económicos en zonas consideradas en los últimos tiempos como improductivas o poco productivas.

El turismo intensivo es recomendable ubicarlo en aquellas unidades en que la fauna no tuviese un valor excesivo, como el pinar, pero que por otra parte, tuviese una densidad específica relativamente alta.

A. COMUNIDAD DE ENCINAR-ALCORNOCAL-PINAR. .

B. COMUNIDAD DE ACEBUCHAR.

C. COMUNIDADES DE DEHESAS DE ENCINAS-ALCORNOQUES-ACEBUCHES.

D. COMUNIDADES DE OLIVAR.

E. COMUNIDADES DE CULTIVOS DE SECANO, REGADÍO Y PASTO.

F. COMUNIDADES DE PINARES DE REPOBLACIÓN.

G. COMUNIDADES DE MATORRAL.

H. COMUNIDADES DE CHOPERAS.

I. COMUNIDADES DE EUCALIPTUS.

1. USO INCOMPATIBLE.

2.USO ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS.

3.USO ADECUADO CON DÉBILES MEDIDAS CORRECTORAS.

4.USO COMPATIBLE.

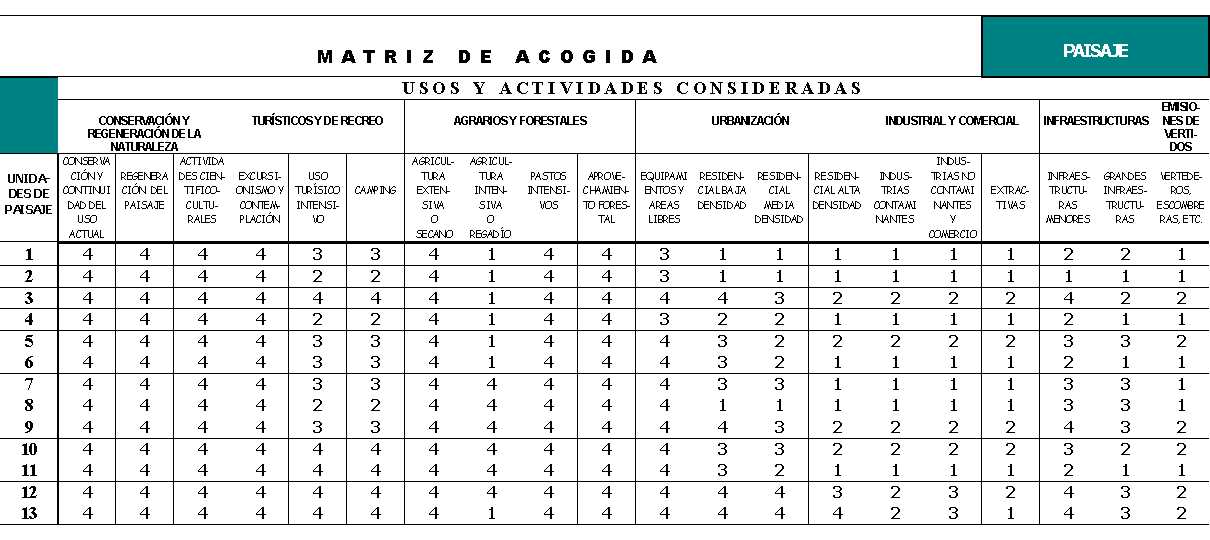

2.3.3.2.7. Descripción de la capacidad de acogida según el Paisaje.

La matriz de acogida adjunto intenta resumir el comportamiento previsto de las zonas cartografiadas ante los posibles usos que se pueden considerar para el conjunto del Término. Se integra en el modelo de tratamiento de datos global para el Estudio de Medio Físico. A lo largo de esta Memoria hemos tratado de explicar los criterios metodológicos utilizados y la imagen de las zonas delimitadas, características actuales y comportamientos posibles. Por tanto la matriz cobraría sentido con referencia al conjunto de la Memoria. Vamos a comentar brevemente algunos aspectos de la misma para recapitular la información ya expuesta.

Entendemos la Sierra como un espacio con un uso tradicional extensivo, con altos valores paisajísticos y con una demanda recreativa vigente y con impactos apreciables a consecuencia de la misma. Por consiguiente, primamos el mantenimiento e incentivación de las actividades tradicionales e intentamos minimizar el uso urbanístico en relación con los factores de visibilidad y valor. El gradiente de altura en el frente de la sierra hacia el sur presenta indicaciones crecientes de conservación, así como las zonas de alta visibilidad interior y los valles encajados de singularidad y diversidad. Criterios de localización y estudio de impactos deberían guiar las actuaciones en el conjunto lo que reflejamos en la matriz.

Para la Vega debería limitarse la expansión urbana y primarse los usos productivos en perfecta armonía con un consenso general acerca del valor paisajístico de tales zona (un paisaje antrópico rico, diverso, acogedor).

El Guadalquivir, como hemos indicado de forma reiterada, precisa de una amplia regeneración a la que quedan condicionados posibles usos que, por consiguiente, deberían respetar el equilibrio de funcionamiento del río.

La Campiña es una zona productiva, muy homogénea desde el punto de vista del paisaje y sobre la que no parecen gravitar unas amenazas tan patentes como en las anteriores. Consideramos necesario preservar visualmente el talud hacia el norte y las zonas altas interiores. En razón a su calidad paisajística media, los criterios restrictivos para el conjunto de la campiña son menores respecto a la sierra y vega lo que no es obstáculo para recomendar el mantenimiento de la actual estructura productiva.

Las zonas urbanizadas se consideran capaces de absorber ciertos impactos pero debiendo estudiarse cuidadosamente alternativas potencialmente nocivas. Hemos señalado una necesidad general de mejora de las condiciones urbanísticas, equipamientos, adaptación al entorno etc.

Los cauces permanentes forman zonas lineales frágiles y con un alto valor como áreas escasas y puntos de referencia necesarios para múltiples usos incluyendo el contacto de los pobladores con su medio a través de actividades recreativas.

Para finalizar consideramos útil llamar la atención sobre el hecho de que cualquier intento de mejora de las condiciones de vida y de la adecuación de las actividades humanas con las potencialidades del medio físico y en armonía con su capacidad de acogerlas (objetivo último de un estudio como el presente) debe pasar, para trascender su marco teórico y llegar a ser una información viva y base para la gestión ulterior de los recursos (en este caso el paisaje) por un esfuerzo de sensibilización, divulgación y educación ambiental de habitantes y usuarios. En efecto dotar a estos de las herramientas básicas (muchas veces perdidas en la vida cotidiana de las ciudades) para percibir e interpretar su entorno es un requisito imprescindible para una adecuada participación en la gestión y toma de decisiones sin la que ninguna política ambiental podrá ser eficaz.

1. CAIDA DE LA SIERRA HACIA EL VALLE DEL GUADALQUIVIR.

2. LÍNEA DE CUMBRES (RUPTURA DEL HORIZONTE).

3. CAÍDA TENDIDA SUBIDA A CERRO MURIANO.

4. ZONAS DE VISIBILIDAD ALTA DENTRO DE LA SIERRA.

5. ZONAS DE VISIBILIDAD MEDIA DENTRO DE LA SIERRA.

6. VALLES ENCAJADOS (ZONA BAJA).

7. MOSAICO DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS EN ZONA DE VEGA.

8. CAUCES Y ENTORNOS DE RÍOS Y ARROYOS PERMANENTES.

9. TALUD HACIA EL VALLE DEL GUADALQUIVIOR.

10. ZONAS ALTAS INTERIORES.

11. VEGA DEL RÍO GUADAJOZ.

12. CAMPIÑA.

13. ZONAS URBANAS.

1. USO INCOMPATIBLE.

2.USO ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS.

3.USO ADECUADO CON DÉBILES MEDIDAS CORRECTORAS.

4. USO COMPATIBLE.