01.- PGOU (634)

CAPITULO II.- EL TERRITORIO: ESTRUCTURA Y FORMA.

Escrito por GMU CórdobaDIAGNOSTICO TERRITORIAL

1.- Encuadre territorial: Córdoba en el sistema de ciudades de España.

En los últimos quince años los cambios en la estructura económica de la ciudad, el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte y comunicaciones, y las transformaciones emergentes en el sistema de ciudades de España, tienden a modificar la condición de Córdoba como "ciudad solitaria" que constataba el diagnóstico del Plan General de 1986. Sin embargo, subsiste una extendida percepción de "insularidad" entre los agentes económicos y sociales de la ciudad que es necesario superar.

El nuevo Plan General de la ciudad debe contribuir a sentar las condiciones infraestructurales para que las tendencias económicas y geográficas que juegan a favor de que Córdoba desempeñe un papel articulador entre el Centro peninsular, Andalucía y el Mediterráneo, puedan desplegar su máxima potencialidad. Si bien, se parte de la consciencia de que las acciones de planeamiento y de infraestructura física no son por sí mismas suficientes para determinar cambios de alcance socio-económico, se valora que, tanto la formulación de unos objetivos estratégicos coherentes en esta senda, como la traducción de estos objetivos en estructurantes, capaces de suscitar el respaldo de la sociedad cordobesa y de las Administraciones Territoriales y Estatal, constituyen un relevante "valor añadido" para la ciudad y en cualquier caso, condición necesaria de su viabilidad efectiva.

1.1- La ciudad tiende a superar su tradicional aislamiento territorial.

En los últimos años se ha generado un renovado interés hacia las ciudades desde la escala más amplia de la planificación regional. Ello obedece tanto al protagonismo que las ciudades han cobrado como centros de atención política, económica y cultural, como a la recuperación del interés del planeamiento urbano hacia la escala regional desde la óptica de la "sostenibilidad" de los modos de utilización del territorio.

En relación con el primer aspecto, los análisis regionales realizados desde la Comisión Europea1 ponen de manifiesto que: "Frente a un entorno económico cada vez más turbulento y competitivo a escala internacional, existe el convencimiento cada vez más generalizado de que las ciudades constituyen un factor clave en el desarrollo regional".2 En otras palabras, el nuevo enfoque del desarrollo regional se identifica básicamente en la problemática del desarrollo urbano.

Las ciudades en cuanto nodos de las redes de transporte y comunicaciones, funcionan como atractores de la actividad económica regional, proveedores de servicios especializados, centros de intercambio de bienes y centros de difusión de las innovaciones hacia el entorno rural. Ello justifica que Córdoba formule, en el marco de la planificación territorial Regional, una estrategia propia, relativa a su papel en el sistema de ciudades de Andalucía y Región Centro y a su relación con su entorno territorial. Esta estrategia, colectivamente asumida, debe constituir la base del proyecto de ciudad y de las acciones estratégicas diseñadas desde el Plan General.

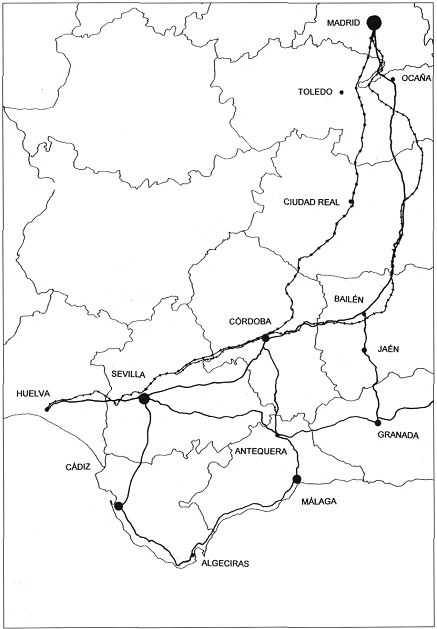

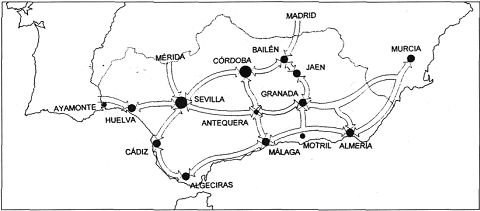

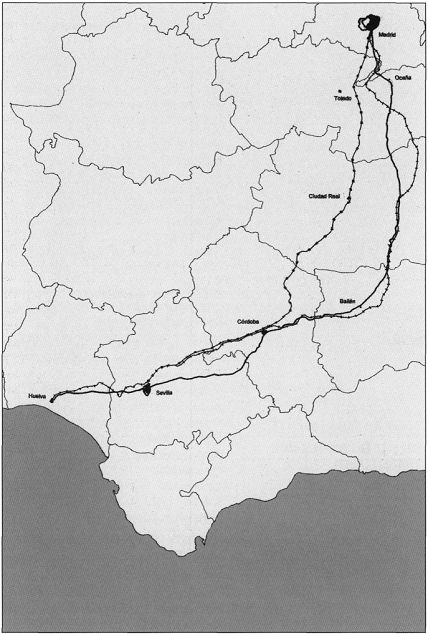

La ciudad de Córdoba está incluida, al igual que Sevilla, en el documento de Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía (1990) entre las áreas de Campiña del Valle del Guadalquivir dentro del grupo de unidades geográficas que se disponen a lo largo del curso del Río, integrando los espacios regados por la Vega. A diferencia de Sevilla que funciona como nudo articulador entre los Ejes del Valle del Guadalquivir, Costero y Transversal entre Andalucía Occidental y Oriental, las dificultades de conexión entre Córdoba y el litoral, de una parte y Extremadura por otra, han condicionado que la ciudad haya tenido históricamente una posición más marginal, limitándose a constituir un eslabón entre los polos de Madrid y Sevilla. Esta realidad ha alentado una cierta visión pesimista acerca de la posición relativa de la ciudad, que no debiera condicionar las enormes posibilidades que, como veremos, puede hoy tener como polo de articulación territorial y centro logístico.

En efecto, Sevilla desempeña a través de sus conexiones con Cádiz y Huelva el papel de vértice dinámico de la Vega del Guadalquivir. Este papel articulador se ha visto favorecido en los últimos tiempos gracias a la mejora de la conexión viaria y por ferrocarril con la ciudad de Málaga. El triángulo Sevilla, Cádiz, Huelva, constituye, además, el territorio de contacto de la Fachada Atlántica europea, el Arco Mediterráneo y los países del Sur del Mediterráneo, circunstancia que otorga a este espacio un particular valor estratégico.

La situación de Córdoba, sin embargo, se ha visto condicionada históricamente por el vacío urbano del centro de la Península, agravado por los flujos migratorios experimentados en las cuatro últimas décadas. Madrid presenta como rasgo singular en relación con otras grandes capitales europeas una posición de relativo aislamiento territorial. Es decir, fuera de los límites de su Area Metropolitana funcional no existe un sistema estructurado de ciudades medias, no habiendo logrado la articulación funcional necesaria para hacer frente de manera competitiva a los demás sistemas de ciudades de la Península.

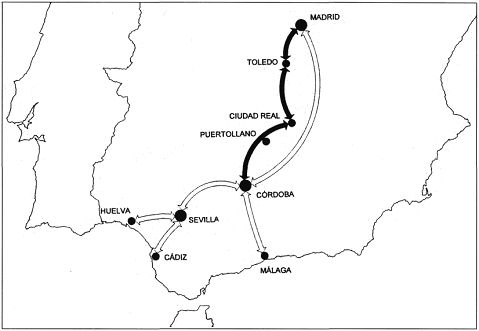

Esta situación tiende a modificarse en los últimos tiempos debido a que la Metrópoli madrileña, al igual que otras grandes ciudades españolas, ha culminado su ciclo de madurez y desde mediados de los ochenta los procesos de desconcentración de población y actividades económicas son más importantes que los flujos centrípetos. Por este motivo, además de desplegarse sobre una región urbana más extensa, tienden a formarse ejes de actividad apoyados sobre ciudades medias. Tal es el caso de la conformación de un eje en dirección Sur apoyado sobre la potenciación económica y demográfica de las ciudades de Toledo y Ciudad Real. Este hecho supone una "oportunidad" que la ciudad de Córdoba no puede desconocer.

La puesta en servicio del AVE Madrid-Sevilla abre las posibilidades inéditas de acceso entre Madrid, Córdoba y las ciudades medias de la Región Central, al situar Ciudad Real y Puertollano a 50 y 75 minutos de la Capital respectivamente. A ello se unirá en el futuro la eventual conexión en lanzadera con Toledo y con el segundo aeropuerto internacional de Madrid. Por otra parte, Ciudad Real y Toledo son las provincias relativamente más industriales de Castilla-La Mancha, destacando la oferta de suelo industrial y de incentivos a la localización empresarial en Ciudad Real y Puertollano.

El diagnóstico económico territorial elaborado por el Plan Estratégico de Córdoba constata el hecho de que Córdoba constituye un centro estratégico de distribución, cuya potenciación llega a formularse como objetivo central del Plan. Esta realidad se apoya sobre una tendencia más general al fortalecimiento de las relaciones de complementariedad entre áreas metropolitanas y urbanas en relación con sus perfiles económicos, disposición de servicios especializados y equipamientos. La comparación entre las dinámicas demográficas provinciales sitúa a Córdoba entre las áreas de mayor crecimiento, a pesar del hecho de situarse sólo en un grado medio de urbanización provincial, en un escalón inferior al de Sevilla y Cádiz, pero semejante a Málaga, Huelva y Granada.

El desarrollo de nuevos ejes de transporte tiende a incrementar el grado de mallado del territorio nacional y abre en determinados lugares que reúnan favorables condiciones geográficas, como Córdoba, oportunidades de desarrollo del sector logístico de distribución de mercancías y su entorno económico asociado. En efecto, Córdoba se localiza en el Corredor del transporte que une Madrid con Andalucía oriental, que constituye el segundo nivel en rango nacional de importancia por volumen de tráfico de mercancías y pasajeros tras los Corredores del Ebro y del Mediterráneo hasta Murcia.

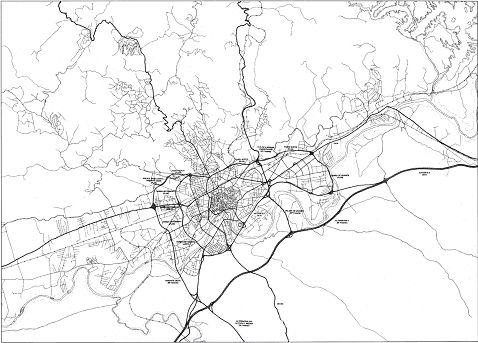

Figura 3. La posición territorial de Córdoba.

La superación de la fractura histórica entre esta última Región y Andalucía occidental prolongará, sin duda, el Corredor del Mediterráneo hasta Málaga y Cádiz.

Para que ello no tenga como consecuencia indirecta una pérdida de peso relativa de la posición de Córdoba en el sistema andaluz de ciudades, se hace necesario conceder la máxima prioridad a la conexión por autopista y Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga que, además de un vínculo directo entre la Región Central y el Corredor del Mediterráneo, puede aportar una conexión alternativa del Puerto de Algeciras. Asimismo, la conexión Bailen-Albacete-Valencia mejoraría substancialmente la "centralidad" cordobesa ofreciendo un vínculo transversal entre Andalucía oriental, Castilla-La Mancha y el Levante español.

1.2.- Las transformaciones territoriales: ¿área metropolitana o ciudad difusa?

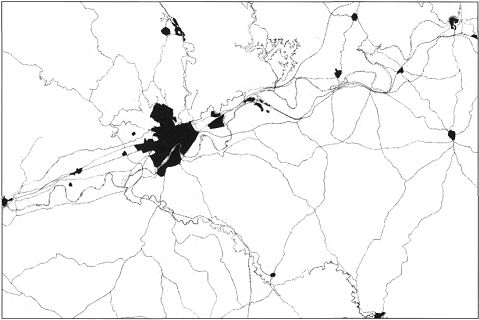

La ciudad de Córdoba presenta como rasgo diferencial respecto de otras aglomeraciones urbanas de Andalucía, como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz o incluso Almería, el hecho de que no ha llegado a configurar un área metropolitana en sentido estricto.

Recordemos que conforme a la definición, ya clásica, se entiende por "área metropolitana" un área geográfica continua, constituida por un gran núcleo de población junto al cual existen un cierto número de núcleos menores con los cuales el primero tiene un alto grado de integración económica y social (U.S. Census Boureau). Avanzando en esta definición, el territorio de un área metropolitana se caracteriza por una morfología compleja, una fuerte diferenciación de usos y una apreciable segregación socio-espacial de la población.

La idea de "área geográfica continua" tiene una doble dimensión: física y funcional, siendo ésta última la condición esencial. Es decir, la principal característica del conjunto de núcleos o agregados urbanizados que constituyen un área metropolitana es su estrecha relación de interdependencia.

Como es lógico, la estructura de vínculos funcionales que define un área metropolitana es producto de su morfología y conformación histórica, resultando substancialmente diversas las estructuras formadas a partir de núcleos pre-existentes significativos (p.e la Bahía de Cádiz), o como resultado del proceso de expansión suburbana de un único núcleo principal (caso de Córdoba). Sin embargo, se conviene en identificar como condición necesaria la existencia de un mercado de trabajo unitario que genera una elevada movilidad diaria (unidireccional o compleja) entre los lugares de residencia y de desarrollo de la actividad laboral.

En el contexto español, las áreas metropolitanas tienden a cristalizar como sistemas plurinucleares de centros urbanos interdependientes, en los que el núcleo principal concentra las funciones de centralidad, servicios y empleo, mientras que los desarrollos periféricos adoptan un carácter monofuncional y subordinado, normalmente especializado en usos residenciales o industriales. El elemento esencial para que este aglomerado urbano constituya un área metropolitana es el funcionamiento integrado del conjunto, que se manifiesta visiblemente en la lógica geográfica de los desplazamientos por motivos de trabajo, ocio y comercio3.

Sin embargo, en el modelo anglo-americano el área metropolitana tiende a conformarse a partir de una ciudad central densamente asentada sobre el territorio, en torno a la cual gravita, sin solución de continuidad, un extenso suburbio de baja densidad. Más modernamente, este modelo tiende a transformarse en una estructura más compleja al constituirse nuevos centros en el entorno suburbano que aglutinan actividades económicas, servicios y equipamientos, que suponen una competencia funcional en relación con el centro urbano tradicional.

Si bien desde la consideración morfológica (carácter polinuclear), Córdoba no puede ser considerada como un área metropolitana, la presencia de nuevos fenómenos urbanos obligan a matizar esta caracterización y explican que la ciudad comience a considerarse como área metropolitana emergente o en constitución. Destacan entre ellos el fortalecimiento de las relaciones de complementariedad con otras áreas urbanas y metropolitanas y la presencia de nuevas formas de ocupación dispersa del territorio municipal, que se apartan del modelo urbano tradicional, acercándose a las pautas de ocupación del territorio características del modelo suburbano anglosajón y ahora ampliamente identificadas en las aglomeraciones urbanas europeas más dinámicas. Esta nueva estructura organizativa del espacio que a partir de la ciudad compacta se despliega por un extenso territorio recibe diversas denominaciones en la literatura urbanística, si bien adoptamos, con las acotaciones necesarias, el conocido término de "ciudad difusa".

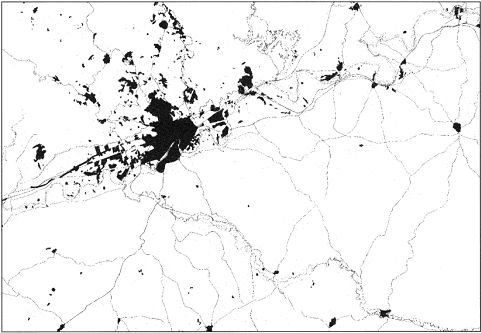

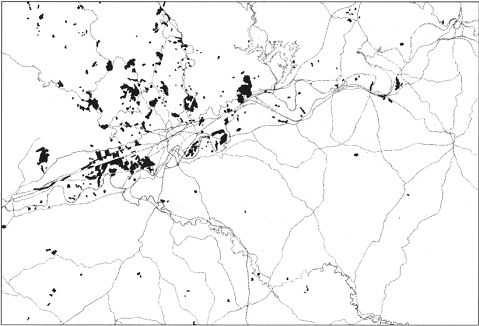

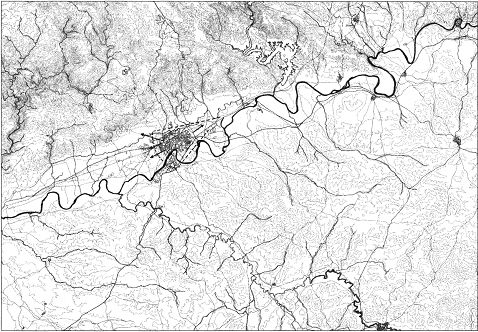

Figura 4. Los patrones de utilización del Territorio: El Territorio urbanizado.

En la ciudad difusa pueden identificarse elementos característicos de la conformación física de la ciudad pero se encuentran ausentes las condiciones de densidad, intensidad funcional, continuidad y demarcación física características de los tejidos urbanos. La "ciudad difusa", a diferencia del antiguo suburbio metropolitano residencial, no está constituida solamente por las extensiones de residencia unifamiliar aislada, sino que integra enclaves residenciales de tipologías diversas, contenedores y enclaves dotacionales, productivos, comerciales y de ocio, infraestructuras y servicios4. Caracterizándose el conjunto por:

- La localización dispersa de los diversos elementos, conformando un territorio fragmentado y discontinuo. La baja densidad resultante demanda un consumo de suelo sustancialmente mayor que el requerido en los tejidos urbanos tradicionales, para albergar análogas funciones urbanas y población.

- La configuración espontánea y contradictoria con las previsiones del planeamiento, en base a un sumatorio de decisiones de localización individuales. Ello supone la existencia de un proceso dual de producción de ciudad, mientras un segmento de la misma se desarrolla conforme a las pautas de promoción inmobiliaria previstas en el planeamiento y la legislación del suelo (condicionando el acto edificatorio a la previa aprobación del planeamiento, equidistribución y urbanización de los terrenos), existe un mercado paralelo que pretende beneficiarse de unas condiciones favorables de localización, accesibilidad o paisaje, eludiendo los costes inherentes a la urbanización conforme al planeamiento.

Ambos procesos son constatados en Córdoba, acelerándose su dinámica durante el periodo de vigencia del plan General de 1.986 . Deben ser valorados, en lo que supone se efecto global, como una nueva forma de crecimiento y ocupación del territorio municipal, que es necesario diagnosticar adecuadamente para reconducir y compensar sus efectos territoriales más negativos.

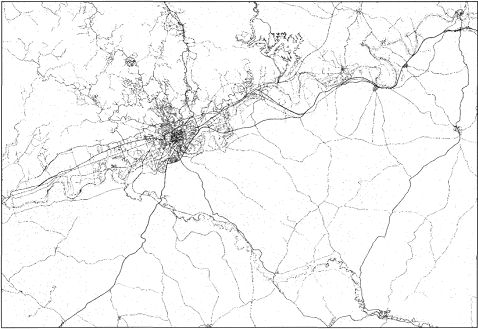

Figura 5. Los patrones de utilización del Territorio: El Sistema de Trazados.

Podemos identificar en el municipio de Córdoba tres áreas-problema principales:

a) La extensión de la ocupación residencial en la Sierra y la Vega. Este proceso es objeto de atención tanto desde la óptica jurídico-urbanística (la problemática de la parcelación ilegal), como en su dimensión territorial (el crecimiento de la extensión de suelo afectada, su concentración en áreas geográficas concretas y su transformación hacia primera vivienda). Supone un proceso de desarrollo urbano de vigorosa dinámica pero contradictorio con el modelo de ciudad compacta pretendido desde el Plan General.

Sus repercusiones ambientales y su incidencia sobre la demanda de infraestructura urbanística del municipio son analizados en capítulos específicos.

b) La configuración espontánea de un eje de actividad en torno a la Ctra. N-IV , apoyado en el Oeste sobre la zona de distribución y almacenamiento ferroviaria, y en el Noreste por la multiplicación de asentamientos industriales en la carretera de Alcolea, polígono industrial de las Quemadas, Universidad Laboral, etc,. Como más adelante se detalla, el Plan General apuesta por potenciar este último tramo del eje de actividad, apoyándolo sobre la actual Autovía de Ronda. El desarrollo hacia el Oeste vendría contenido por la delimitación del área de protección arqueológica en torno a Medina Azahara.

c) La transformación del suelo periurbano debido a la multiplicación de contenedores y acciones transformativas sobre el suelo agrícola: paquetes de equipamientos, servicios e infraestructuras, construcciones agrícolas e industriales y vivienda.

Todo ello induce el abandono de los terrenos productivos y la generación de un espacio de transición entre la ciudad y la campiña, que puede llegar a imponer una seria hipoteca para el futuro desarrollo urbano equilibrado.

1.3.- La estructura espacial de la periferia de Córdoba: de la ciudad compacta a los procesos de suburbanización de residencia y actividades.

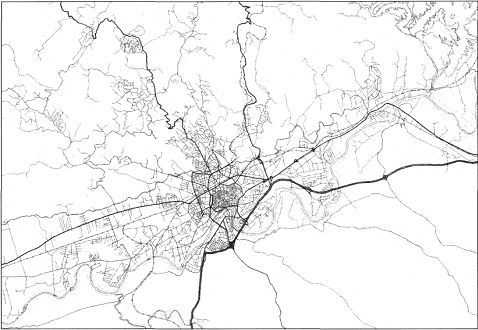

El análisis de los patrones de utilización del territorio de Córdoba, plasmado en los planos del sistema de trazados y de ocupación del territorio, permite afirmar que en la actualidad coexisten dos modelos urbanos diferenciados:

- La ciudad compacta que crece por continuidades, resultado de los procesos complementarios de relleno y reforma interior de los tejidos históricos y la adición y superposición de tramas de ensanche sin solución de continuidad con aquéllos.

- La ciudad dispersa suburbana entorno a la Vega del Guadalquivir y la Sierra.

La comparación de los esquemas de ocupación del territorio por parte de los núcleos urbanos principales y los enclaves dispersos permite concluir de manera inequívoca que el proceso de suburbanización o extraurbanización de residencia y actividades no tiene ya un carácter marginal o subsidiario sino que supone un proceso esencial en la dinámica urbana del conjunto del municipio.

Este modelo dual de crecimiento compacto y disperso ha tenido como primera consecuencia desplazar la posibilidad de un crecimiento articulado y descentralizado apoyado sobre los núcleos secundarios del municipio. Por otro lado, la pauta más frecuente en otros municipios, que hace gravitar los nuevos crecimientos dispersos sobre el eje lineal de la Vega, se ve compensada en el caso de Córdoba por la tendencia histórica a ocupar el territorio de la Sierra, de más favorables condiciones climáticas y paisajísticas, a pesar de su deficiente accesibilidad relativa.

Nos encontramos ante un fenómeno complejo que no responde a una causalidad elemental (p.e. la actividad especuladora de los parceladores de suelo rústico), sino a la coincidencia de una serie de factores que inducen y/o favorecen el cambio en las de utilización del territorio. Entre estos factores que permiten acotar el fenómeno en el caso de Córdoba se pueden mencionar sintéticamente los siguientes:

- La mayor permeabilidad del territorio, debido a la universalización de la movilidad basada en la disponibilidad del automóvil.

- La elusión de los costes de urbanización y fiscales asociados a las promociones inmobiliarias regulares.

- La creciente preferencia de las familias por tipologías residenciales unifamiliares que permiten una mayor adaptación evolutiva de la vivienda a las necesidades de los usuarios.

- La dificultad de satisfacer esta demanda tipológica a los costes de suelo de la ciudad concentrada.

- La búsqueda de entornos de valor paisajísticos alejados de los problemas asociados a la congestión urbana.

- La tolerancia y escasa conciencia colectiva de las consecuencias negativas derivadas de los fenómenos de parcelación y construcción ilegal y el consiguiente debilitamiento de los instrumentos de disciplina urbanística.

Desde el punto de vista de la transformación morfológica del territorio el fenómeno responde a dos fases básicas:

- En primer lugar, se constata una fase de creciente dislocación de la periferia inmediatamente exterior a los ensanches planeados, en base a la implantación de "paquetes" residenciales y productivos aislados del continuo urbano.

Se configura así un entorno "periurbano" de transición entre la ciudad compacta y territorio rural que presenta características urbanas aunque carece de las cualidades esenciales de la ciudad.

Históricamente el destino de este espacio de transición era incorporarse a un continuo urbano fragmentado pero compacto. Así ha sucedido con el crecimiento reciente de Córdoba en base a "barriadas" aisladas que el crecimiento urbano termina absorbiendo. En los años veinte tan sólo la barriada electromecánica y los talleres de la SECEM responderían a la lógica de implantación de paquetes autónomos respecto del Casco Histórico. Sin embargo, a partir de los años cuarenta es evidente que al crecimiento por extensión del Casco se superpone un crecimiento en unidades introvertidas, "polígonos" o "barriadas", a modo de racimos vinculados umbilicalmente con el Casco a través de caminos y carreteras (Barriadas de Cañero, Occidente, Fray Albino, etc…). El aislamiento desde el que se proyectan, e incluso dibujan, estas barriadas, no es contradictorio con su vocación urbana. Se entienden como partes de una ciudad coherente por construir.

Destaca, en este sentido, el esfuerzo realizado desde los sucesivos Planes de Ordenación Urbana para integrar estos paquetes en una entidad urbana continua, compacta e internamente articulada, a través de una red viaria principal. Ahora bien, la geometría de los trazados manifiesta de manera inequívoca que la lógica del planeamiento responde a la necesidad de integrar fragmentos, más que a la necesidad de "colonizar" un territorio carente de urbanización.

-En la actualidad la localización de las grandes unidades residenciales responde a la lógica definida en el Plan General de 1.986, que apostó como argumento esencial por la "recomposición interna de la ciudad". Sin embargo, el territorio periurbano ha continuado su expansión en base a tres nuevas formas organizativas de la implantación de residencia y actividades:

- La colonización espontánea del sistema de trazados existentes (carreteras y caminos rurales) en base a la localización de viviendas aisladas y pequeñas unidades productivas.

- La parcelación ilegal de grandes y medianas fincas rústicas en las zonas de Sierra y Vega, con una lógica de dependencia umbilical de las carreteras e infraestructuras existentes semejantes a las de las primeras barriadas, antes referidas.

- La multiplicación de "contenedores", grandes edificaciones o conjuntos de ellas, destinadas normalmente a albergar actividades productivas y comerciales, gravitando sobre la red interurbana principal.

La dimensión del fenómeno alcanza una escala territorial, que hace inviable pensar en su transformación final en tejidos urbanos densos y continuos y su incorporación física a la ciudad. Desde este punto de vista la "ciudad dispersa", o suburbanización periurbana de gran extensión, debe ser abordada desde sus leyes propias de conformación, asumiendo la dimensión territorial de la ciudad, y la necesidad, por tanto, de manejar también la gran escala como variable esencial del planeamiento urbano municipal, introduciendo estrategias capaces de reorientar los efectos más adversos de los cambios territoriales emergentes.

1.4. Dos modelos de ocupación del territorio de baja densidad: La Vega del Guadalquivir y la Sierra.

Como consecuencia de estas transformaciones, pueden ser identificados una serie de rasgos definidores del fenómeno de dispersión suburbana en el entorno de Córdoba. En primer lugar, y en relación con los asentamientos residenciales, son notas características:

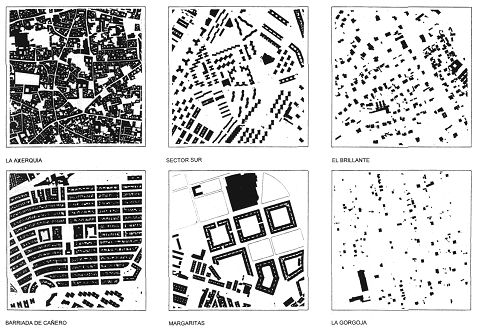

La baja densidad de los tejidos resultantes impide la conformación de núcleos urbanos estables e incluso de comunidades vecinales susceptibles de compartir dotaciones y servicios. Si bien, más adelante se analiza en detalle el problema de la densidad urbana es importante resaltar que la intensidad de la ocupación del suelo en las parcelaciones espontáneas de la Vega llega a ser tres veces menor que la característica de los crecimientos unifamiliares de El Brillante

- Morfología filiforme y arborescente de las tramas, resultado de la ocupación en primer lugar de los caminos existentes y de extensiones posteriores que minimizan la urbanización necesaria para facilitar el acceso a las edificaciones. Esta estructura permite un desarrollo incremental de las tramas en base a decisiones individuales, sólo mediatizadas por los condicionantes topográficos.

En el caso de las parcelaciones serranas la determinación topográfica es más fuerte y visible en la estructura orgánica de las tramas. La comparación de los planos de estructura hidrológica y del sistema de trazados permite observar la generalizada ocupación de los cauces de arroyos, torrentes y valles con los riesgos e impactos ambientales asociados.

En el caso de las parcelaciones de la Vega la morfología de las tramas sigue pautas de mayor regularidad, predominando los accesos perpendiculares a la directriz longitudinal de la Vega, así como la integración de usos residenciales y construcciones agrícolas y productivas.

- La tipología unifamiliar aislada, frecuentemente resultado de autopromoción e incluso autoconstrucción.

- La dependencia cautiva del acceso en base al automóvil privado. Lo que impone serias limitaciones para resolver las necesidades diarias a los miembros de las familias que no disponen de vehículo propio.

En el caso de la suburbanización de grandes contenedores dotacionales o productivos, predominan las localizaciones en el entorno de las principales infraestructuras viarias, buscando las ventajas relativas de accesibilidad y evitando las deseconomías derivadas de la congestión de los tejidos consolidados.

Predomina la demanda de grandes superficies de suelo a bajo precio sólo disponibles en las franjas urbanas más exteriores, que gravitan sobre las infraestructuras existentes al objeto de reducir al mínimo los costes de urbanización asociados a la instalación.

El fenómeno de ocupación difusa del territorio es aceptado desde dos puntos de vista muy distintos. De una parte, por quienes sostienen la bondad de las tendencias espontáneas del mercado frente a la interferencia del planeamiento y la Administración sobre el destino del suelo; entendiendo que el propio mercado será capaz de resolver las disfunciones hoy producidas. De otra parte, por aquellos que sostienen la huida de la ciudad como retorno a los valores rurales, es decir, aquellos que entienden la opción por la descentralización como elección de una forma de vida a la que se atribuye mayor calidad.

Un examen del fenómeno en su conjunto muestra, sin embargo, que los procesos de suburbanización suponen una quiebra de la sostenibilidad del modo de utilización del territorio. En otras palabras, generan unas externalidades negativas cuyos costes no son asumidos en su integridad por los habitantes de la "ciudad difusa" si no que se trasladan al conjunto de municipios. Más allá de la polémica acerca del papel de los poderes públicos en relación con el mercado urbano, la incidencia de las externalidades negativas sobre los recursos públicos suscita la necesidad de una estrategia del municipio frente al fenómeno.

Figura 6. Los patrones de utilización del Territorio: núcleos urbanos principales.

Veamos algunos de los efectos negativos de mayor transcendencia:

- El incremento de los riesgos ambientales asociados a las localizaciones de este tipo de asentamientos: inundaciones en el área de Vega e incendios y potenciales corrimientos de tierras en el caso de las parcelaciones serranas.

- El incremento exponencial del consumo de suelo y el consiguiente incremento en los costes de implantación y mantenimiento de las infraestructuras. La débil densidad hace inviable económicamente el mantenimiento de una red de transporte colectivo, asimismo multiplica los costes de construcción de las redes de abastecimiento y saneamiento y la oferta de servicios públicos y dotaciones a la población residente.

- Multiplicación de las necesidades de movilidad derivadas de la transformación de las parcelaciones en primera vivienda. A los viajes asociados a la actividad laboral deben añadirse los derivados de la necesidad de concentrar en enclaves distantes los equipamientos básicos (particularmente las escuelas) y el comercio. Se trata, por tanto, de una forma organizativa del territorio de elevado consumo energético.

- Efecto congestivo sobre las principales carreteras de acceso a la ciudad, con una pérdida general de eficiencia, además de los costes asociados al alargamiento de los tiempos de desplazamiento.

- Ausencia de espacios públicos y elementos urbanos que favorezcan la identidad colectiva y la relación comunitaria de los habitantes. Reducción de la calle a la condición de mero acceso rodado a las parcelas individuales.

- Impacto sobre centro urbano, favoreciendo un proceso de "dualización". Por una parte, la separación radical entre residencia y empleo favorece la concentración de los servicios en el área central con potenciales efectos congestivos sobre el tráfico e incremento de los valores de suelos e inmuebles. Por otro lado, el abandono residencial de determinadas áreas de la ciudad consolidada favorece su obsolescencia y declive.

Como alternativa el plan propone las siguientes líneas que son objeto de desarrollo pormenorizado en diversos apartados del presente documento:

- Fortalecer la vitalidad del núcleo urbano principal a través de políticas que refuercen las funciones centrales y su papel de aglutinador de servicios y dotaciones; la rehabilitación del patrimonio edificado y la salvaguarda del carácter residencial del Centro Histórico.

- Completar la estructura morfológica del núcleo urbano principal, organizando una retícula viaria capaz de vertebrar los barrios existentes y los nuevos desarrollos.

- Potenciar el crecimiento y las actividades en los núcleos tradicionales del municipio como piezas articuladoras del desarrollo.

- Asegurar una oferta suficiente de suelo con destino a los diferentes segmentos de la demanda residencial: primer acceso y mejora de vivienda. Considerando la necesidad de ofrecer tipologías de ciudad jardín de media densidad como alternativa a las dinámicas de suburbanización y parcelación ilegal.

- Configuración de corredores (en especial el Eje logístico de Levante) que aglutinen las actividades y funciones de centralidad.

- Reconducción del proceso de parcelación ilegal, evaluando los riesgos ambientales y las necesidades dotacionales e infraestructurales asociadas a su eventual regularización urbanística.

Figura 7. Los patrones de utilización del Territorio: la ocupación difusa del Territorio.

2.- Objetivos estratégicos

La atención a los nuevos procesos de organización territorial, en sus diversas escalas, constituye el punto de partida necesario del proceso de actualización d las determinaciones del Plan General. Se estima necesario el establecer una estrecha relación entre las opciones estratégicas de la ciudad, tanto en orden a su posición en el sistema de ciudades de Andalucía y la Región Centro, como en la esfera socio-económica, y la formulación de un modelo territorial y unas acciones urbanísticas prioritarias desde el Plan General. Se persigue, con ello, tres objetivos esenciales: a) proporcionar una dimensión espacial urbana y territorial al discurso socioeconómico formulado desde el Plan Estratégico; b) contribuir a la viabilidad de las acciones planteadas y c) enunciar nuevas metas estratégicas en virtud de la actualización del diagnóstico sobre la ciudad.

2.1- La necesidad de un triple anclaje de la ciudad de Córdoba: con el Eje del Guadalquivir, con la Región Centro y con el Arco Mediterráneo.

La necesidad de que la ciudad de Córdoba supere su aislamiento territorial, transformándose en un enclave articulador entre las regiones interiores y mediterráneas, aparece como un punto de partida esencial. El Plan Estratégico de la ciudad formuló como objetivo central de su estrategia: "hacer de Córdoba una capital que vertebre el territorio andaluz y su propio entorno urbano para conseguir un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible y una mayor calidad de vida para todos sus ciudadanos, mediante un impulso integrador de los sectores productivos, respetuosos con el medio y compatible con su condición de capital de turismo cultural".

Figura 8. Córdoba y los ejes vertebradores de Andalucía.

A partir de esta idea esencial, el Plan General tiene como objetivos:

a) Ampliar la consideración de Córdoba como nudo provincial y regional al ámbito supra-regional como enclave de articulación entre el Centro de la Península, Andalucía y el Mediterráneo: el Triple Anclaje Territorial de la ciudad.

b) Traducir operativamente esta idea en acciones infraestructurales, coordinando las que pertenecen a la esfera competencial del Ayuntamiento de Córdoba con aquellas otras responsabilidad de las Administraciones Regional y Estatal.

Este objetivo se materializa en tres líneas de acción:

a) Fortalecer el vínculo con el Eje del Guadalquivir.

b) Potenciar las conexiones radiales:

- Alta velocidad a Málaga

- Conexión con Antequera - Málaga

- Conexión con Bailén - Albacete

c) Potenciar el papel de Córdoba como Centro Logistico.

Su justificación sugiere unas consideraciones previas sobre la relación entre la morfología de organización territorial y los cambios en las tecnologías de transporte. Como ha recordado William Alonso, los esquemas de organización lineal de ciudades guardan una estrecha relación con las tecnologías tradicionales de transportes de bienes y personas por carretera y ferrocarril. Se presentan con frecuencia dos tipos de esquemas lineales apoyados sobre específicas condiciones geográficas: los sistemas de ciudades en línea de costa que aprovechan la combinación de los sistemas de transporte terrestre y marítimo, y los sistemas de ciudades en grandes valles asociados a un río, como es el caso del Valle del Guadalquivir, donde los corredores de transporte se ven favorecidos por las menores dificultades topográficas.

Diversas circunstancias han venido a modificar la predominancia de estos sistemas lineales, todavía dominados por la "fricción" de la distancia. En primer lugar, las economías modernas multiplican la demanda de movilidad de bienes materiales, pero también de información e inversiones.

Los flujos tienden a organizarse de forma más reticulada y compleja. En este sentido, la existencia de un sistema moderno de ciudades medias y pequeñas, vinculadas a los grandes mercados y centros de decisión nacionales e internacionales, constituye un importante motor del desarrollo regional.

Figura 9. Eje potencial de articulación de la Región Centro apoyado en el trazado del AVE.

En un plano más concreto, los nuevos medios de transporte rompen con la servidumbre del modelo lineal. No sólo el transporte aéreo tiene una lógica claramente omnidireccional; los trenes de alta velocidad también suponen modificaciones respecto al ferrocarril tradicional: adoptan una lógica lineal pero organizada en estrella a partir de un menor número de puntos fuertes que se ven potenciados.

Esta reflexión es importante en el caso de Córdoba. En primer lugar, la dotación de un aeropuerto de carácter industrial abriría la posibilidad de romper la relación de dependencia respecto a los polos de Sevilla y Madrid, si se integra como pieza de un sistema de actividades logísticas. Por otro lado, la conexión de alta velocidad Córdoba-Málaga situaría a Córdoba en una posición baricéntrica entre Sevilla, Málaga y Ciudad Real. Dado que la relación metropolitana se conforma en base a la posibilidad de viajes de ida y vuelta dentro de la jornada laboral, la infraestructura de alta velocidad contribuirá a crear y estrechar a medio plazo sinergías y complementariedades entre Córdoba y los restantes centros urbanos.

Los esquemas de flujos existentes y nuevos vínculos propuestos permiten visualizar la idea del Triple Anclaje de Córdoba:

a) Vinculación con el Eje del Guadalquivir.

La vinculación con el eje del Guadalquivir y su triángulo más dinámico Sevilla-Cádiz-Huelva, se encuentra adecuadamente vertebrada sobre la Autovía de Andalucía (E-5) y el trazado del ferrocarril de Alta Velocidad. Su importancia continuará siendo esencial al constituir Huelva y Cádiz las provincias con mayor volumen de exportación de Andalucía.

b) Vinculación con el Corredor Mediterráneo.

La apertura de la autovía Córdoba-Antequera-Málaga y el enlace por ferrocarril de Alta Velocidad con análogo trazado constituye una acción prioritaria por cuanto supone:

- Un vínculo directo entre la Región Centro y el litoral Mediterráneo a través de Córdoba, alternativo al enlace Bailén-Jaén-Granada.

- La conformación de un corredor Córdoba- Málaga.

- La conexión directa con el puerto de Málaga, y complementaria con el de Algeciras.

- La vinculación de Córdoba al Eje Intrabético.

- El acceso al área de máximo potencial turístico de la costa.

Por otra parte la conexión por autovía Bailén-Albacete podría suponer la conformación de un Eje Valencia-Albacete-Córdoba-Sevilla que reforzaría el anclaje entre Córdoba y el Mediterráneo potenciando, a la vez, su papel baricéntrico entre la Meseta o Región Central y el Levante Mediterráneo.

Una vez superada la "fractura" entre el Corredor del Mediterráneo y Andalucía oriental (Murcia-Almería y Murcia-Granada), la conexión Valencia-Córdoba-Sevilla completaría el tramado infraestructural de la Región de manera especialmente favorable para la posición de Córdoba.

c) Vinculación con la Región Central.

A largo plazo, el crecimiento de Toledo como polo exterior de la Región Metropolitana Madrileña y Ciudad Real, tienden a conformar un nuevo Corredor, cuya potencialidad ha sido ya detectada en documentos prospectivos de la Unión Europea, formulándose en el Plan Director de Infraestructuras de la Administración Central como eje potencial del sistema básico de ciudades de España.

Este Eje, apoyado sobre el trazado del AVE, presenta la ventaja frente al Eje Bailén-Ocaña, de vincular Córdoba con un rosario de ciudades medias en tiempos/distancia susceptibles de permitir el desarrollo de sinergías funcionales entre las mismas.

El sumatorio de estas acciones transformaría la posición de Córdoba como ciudad de paso o eslabón del Eje Madrid-Sevilla, en nodo de un sistema de ejes de relación con las áreas económicamente más dinámicas de España.

2.2.- Vertebrar el desarrollo de la ciudad en torno al Eje direccional de la Vega del Guadalquivir

El Plan General de 1986 diagnosticó como problema urbanístico de mayor repercusión estructural en la ciudad la desarticulación de las tramas urbanas. En virtud de ello formuló como objetivo director del planeamiento la "recomposición" interna de la ciudad a partir del aprovechamiento de los "recursos interiores y capacidades de acogida de los diversos usos en las distintas zonas de la ciudad". Para materializar este objetivo el Plan establecía dos modos de intervención:

- Diseño de la Red Viaria de carácter local necesaria para asegurar la relación entre las piezas de la ciudad y la permeabilidad de las barreras históricas del río y del ferrocarril

- La definición morfológica de las piezas de suelo vacante de localización intersticial o en contacto con los bordes urbanos.

El sumatorio de las acciones ejecutadas durante el periodo de vigencia del Plan ha supuesto una transformación cualitativa de la periferia urbana. El ferrocarril ha dejado de constituir la dramática barrera entre la ciudad y su periferia y es hoy en día un espacio de oportunidad para extender la centralidad hacia el Norte urbano.

Es probablemente en esta zona de contacto con el ferrocarril donde es más evidente el positivo efecto de recualificación urbana de los trazados ejecutados en virtud de las propuestas del Plan General vigente. Otro tanto puede constatarse en relación con la articulación entre el Centro y la periferia Sur y Este de la ciudad. La ejecución del Puente del Arenal, Polígono de El Santuario y borde fluvial del Barrio de Miraflores supone tanto la incorporación a la ciudad de piezas generadas desde una lógica de "aislamiento" territorial, como los primeros pasos en la redefinición de la relación entre ciudad y río.

El nuevo Plan General propone culminar la ejecución de las acciones propuestas en el Plan de 1986 que aún no se encuentran terminadas, compartiendo el criterio básico, de fortalecer la trabazón entre las piezas de la ciudad consolidada y la centralidad simbólica y funcional de la ciudad tradicional. Esto supone tres líneas de acción esenciales:

a) Crear una estructura viaria mallada que integre los paquetes residenciales periféricos y los nuevos crecimientos residenciales y productivos propuestos desde el Plan.

La estructura viaria actual se caracteriza por una excesiva dependencia del desarrollo urbano del eje longitudinal formado por la Ctra. de Palma del Río y la Ctra. de Alcolea, a los que se añade el eje perpendicular de la Avenida del Brillante sobre el que gravitan los crecimientos extensivos de vivienda unifamiliar. En la actualidad, el soterramiento del ferrocarril permitirá vincular ambos ejes conformando la espina dorsal norte de la ciudad.

La propuesta de estructura viaria del Plan General se apoya sobre las siguientes acciones:

- Completar el mallado transversal iniciado con la construcción de la variante Oeste y de la variante Este (CN-432 a Badajoz). En tal sentido se propone:

- completar el trazado de la ronda de poniente hasta el límite Norte del crecimiento urbano; prolongar hacia el Norte en forma de bulevar, o remate urbano, la variante Oeste; y trazar una ronda de levante que conecte la Ctra. de Alcolea y la Autovía de Madrid envolviendo el polígono industrial de Las Quemadas.

- Apoyar la construcción de la alternativa V de la Autovía de Madrid para transformar su actual trazado en un Eje distribuidor urbano sobre el que gravitar la localización de los enclaves de actividad logística, mejorando su permeabilidad de tal forma que se supere su actual condición de barrera urbana.

- Integrar el entorno periurbano de baja densidad a la estructura de la ciudad, diseñando una serie de bulevares o paseos que articulen la periferia Norte y apoyen los nuevos crecimientos previstos. En esta línea, destaca la propuesta de un paseo Norte que cumpliría el doble papel de vía estructuradora a escala de barrio y alternativa a la espina dorsal principal Este-Oeste antes mencionada.

b) Potenciar el papel del Centro Histórico como ciudad habitable.

El Plan General contiene determinaciones para el ámbito del Conjunto Histórico, con un doble objetivo: garantizar la salvaguarda del patrimonio edificado y detener los procesos de declive funcional y pérdida de población, estableciendo las condiciones para que el Centro subsista no sólo como imagen emblemática o museo, sino como tejido vital de la ciudad.

Se concede también una importancia fundamental al tratamiento de los bordes de la Ciudad Histórica, en cuanto espacios de transición que deben asegurar la continuidad entre las nuevas áreas centrales y los tejidos tradicionales. Constituyen ámbitos idóneos para la localización de espacios públicos y equipamientos de rango ciudad.

c) Diseñar en continuidad con la ciudad consolidada una oferta de suelo residencial atractiva en precio y tipología para ofrecer una alternativa positiva al crecimiento residencial disperso en las parcelaciones ilegales de la Sierra y de la Vega.

En este sentido, se propone la creación de nuevos sectores de "ciudad-jardín" o vivienda unifamiliar de media densidad, que complementen la oferta disponible en tipología colectiva. Se pretende con ello, en primer lugar, corregir los costes medioambientales e infraestructurales que supone la tendencia a la conformación de un modelo extensivo y muy fragmentado de ocupación del territorio municipal que resultará insostenible a medio y largo plazo.

Es decir, los nuevos ensanches se conciben como una alternativa a la antes denominada "ciudad difusa". Además, se persigue alterar las pautas de localización de las parcelaciones ilegales sobre los espacios ambientales más valiosos del término municipal: sierra y Vega, hipotecando la conformación de una estructura urbana morfológicamente coherente y funcional y financieramente sostenible a medio plazo.

La superposición del plano de ocupación del territorio y de nuevos crecimientos permite evidenciar su carácter de operaciones de relleno, cierre de discontinuidades y remate de ciudad. Así como, la coherencia perseguida entre la nueva estructura urbana mallada propuesta y las nuevas extensiones residenciales. Con la propuesta del Plan la ciudad queda perfectamente delimitada hacia Poniente por la vía parque que materializa el cierre de la ciudad y el inicio del área de protección arqueológica de Medina Azahara.

Los principales crecimientos residenciales se localizan en la directriz de la Vega, en los polos de Poniente y Levante de la ciudad, complementándose con pequeñas operaciones de sellado en los bordes de las extensiones residenciales unifamiliares de El Brillante. En el sector comprendido entre la Autovía de Ronda y el meandro del río en el Cortijo del Arenal se propone la consolidación de las edificaciones productivas de mayor interés, rematando el tejido con la incorporación de residencia de baja densidad como transición hacía una amplia franja libre en contacto con el río, que configuraría un parque fluvial.

En la escala de los tejidos urbanos se plantea el problema de la adopción de las densidades más adecuadas para satisfacer el doble objetivo de crear ciudad y ofertar una alternativa al proceso de ocupación del territorio por parcelaciones residenciales que han desfigurado el paisaje agrícola original. Un análisis comparativo de los tejidos característicos de la ciudad de Córdoba nos permite extraer una serie de parámetros de referencia.

Figura 10. Estructura viaria existente.

Figura 11. Estructura viaria propuesta con la denominación del nuevo viario.

La organización morfológica de la Ciudad Histórica hace compatible una elevada tasa de ocupación del suelo, en torno al 60%, con la disposición de un tejido muy rico de espacios públicos articulados entre sí y el esponjamiento que suponen los patios de parcela. Las barriadas de los años cuarenta empobrecen este esquema al simplificar en exceso la estructura de espacios públicos y en reducir a la mínima expresión los espacios libres de parcela, sin embargo, es todavía reconocible la identidad del tejido urbano. Esta última cualidad se pierde en los desarrollos de vivienda colectiva en polígonos de edificación abierta de las décadas siguientes, reduciéndose la ocupación del suelo hasta del 20% lo que plantean serias dificultades de mantenimiento de la sobreabundancia de espacios públicos sin una forma y función definida. Las unidades residenciales promovidas en desarrollo del Plan de 1.986 ponen el énfasis en la superación de ambas deficiencias (carencia de estructura espacial y baja densidad), adoptando morfologías basadas en la manzana que aseguran una mayor continuidad de los tejidos.

Sin embargo, el problema esencial viene planteado por la incontenible extensión de las áreas residenciales de baja densidad. Si la intensidad residencial del suelo en El Brillante es casi cinco veces inferior al Centro Histórico, (13%) desciende hasta el 4% en las parcelaciones más consolidadas de la Vega como La Gorgoja, generando un tejido híbrido que no alcanza cualidades estrictamente urbanas y cuya metástasis genera la denominada "ciudad difusa".

Los nuevos tejidos residenciales planteados desde el nuevo Plan General persiguen, por una parte asegurar las cualidades de continuidad urbana y adecuada inserción en la estructura urbana que ya planteaba el Plan de 1.986, pero, al tiempo, ofrecer una alternativa viable a los procesos de ocupación dispersa del territorio.

En este sentido, se diseñan como piezas complementarias de los tejidos existentes, respetándose la estructura de trazados como criterio organizador de las nuevas tramas. Se contempla, asimismo, el diseño de unidades vecinales con identidad y centros propios que aglutinen las dotaciones y servicios y un tejido mixto, en el que predomine la vivienda unifamiliar sobre pequeña parcela, al objeto de garantizar la "masa crítica" necesaria para hacer viables los equipamientos y servicios urbanos.

2.3.- Córdoba centro de Actividades Logísticas

El Plan Estratégico de la ciudad de Córdoba formuló como línea estratégica de desarrollo de su objetivo central: "potenciar la unidad como centro logístico que dinamice el desarrollo económico de sectores productivos provinciales. Esta línea estratégica representa la integración de objetivos de actuaciones complementarias para el desarrollo de los sectores productivos de la ciudad, con el nexo común de hacer de Córdoba un centro logístico del sur de España, relacionado tanto en las oportunidades que ofrece la ubicación geográfica, y dotación de infraestructuras de comunicación, como las potencialidades de productos autóctonos con proyección exterior, y la modernización y puesta en servicio de dotaciones de suelo, equipamientos universitarios, comerciales, feriales, etc."

Este objetivo es desarrollado desde el Plan General como uno de los argumentos clave sobre los que sustentar su propuesta de organización del territorio. La importancia concedida al sector logístico encuentra su justificación tanto en el plano estrictamente económico, como en el más específico de la ordenación urbana.

En el plano económico, la creciente importancia del sector logístico es consecuencia de las nuevas formas de la organización de la producción y los mercados. Como respuesta a la creciente competencia generada por los procesos de globalización y especialización de mercados y producción, las empresas tienden a fragmentar y externalizar funciones para reducir los costes externos al proceso productivo: técnicas de "just-in-time", y de reducción de stocks y almacenes.

Ello supone un incremento de las necesidades de desplazamiento de bienes y mercancías y una creciente importancia de las operaciones de almacenamiento, manipulación y transporte en la estructura de costes del producto. Su reducción mediante la creación de plataformas logísticas es por tanto una demanda funcional y un elemento favorable para la competitividad de las empresas. Además, se ha constatado una incidencia particularmente positiva del sector logístico sobre la generación de empleo directo e indirecto, así como un efecto de arrastre sobre la localización de empresas para las que resulta estratégica una buena salida de sus productos.

Desde el punto de vista urbanístico, el sector logístico agrupa al conjunto de actividades y operadores que intervienen en el proceso de abastecimiento, almacenaje, manipulación y distribución de bienes. Desde el punto de vista del consumo de suelo debe constituir una actividad urbana específica, con una serie de rasgos diferenciales respecto de las actividades industriales:

- Estrecha vinculación a la red de comunicaciones viaria, ferroviaria y aérea

- Mayor sensibilidad a las sinergías y complementariedades entre especialidades del sector (plataformas logísticas)

- Mayor sensibilidad a las economías de aglomeración.

Ello determina que los centros de transporte de mercancías no deban ser considerados como infraestructuras aisladas, sino como plataformas especializadas que deben integrase en complejos interrelacionados.

Como ha sido ya señalado, la conexión por autopista y alta velocidad con Málaga posibilita un vínculo adicional con el puerto de Algeciras. Hasta el momento la única zona de actividades logísticas de ámbito de captación supralocal identificada en los planes de infraestructuras de escala nacional es la constituida por el triángulo Puerto de Algeciras, Bahía de Cádiz y Sevilla. Sin embargo, el efecto combinado de las nuevas infraestructuras de transporte de estructura radial, centro logístico y aeropuerto pueden configurar a medio plazo Córdoba como centro logístico regional, orientado no sólo hacia Andalucía, sino también hacia las regiones interiores de España.

a) Centro Logístico de El Higuerón

La propuesta del nuevo Plan General contempla la potenciación del área de El Higuerón como área principal de actividades logísticas, apoyada sobre la estación de clasificación de mercancías de RENFE. La proximidad entre las plataformas de transporte ferroviario y la nueva ubicación de un centro de transporte por carretera facilitará el desarrollo de operaciones de intercambio modal, así como las operaciones no físicas de gestión y organización del transporte.

b) Area Logística de Levante

La Zona Logística de Poniente se complementa con la previsión desde el Plan de localizaciones idóneas en Levante de tal forma que pueda configurarse a medio y largo plazo un nuevo eje de actividades logísticas. Este se articula sobre piezas de diversa escala y funcionalidad, tanto existentes como proyectadas:

- Las piezas de funcionalidad urbana gravitan sobre la antigua N-IV, transformada en vector del crecimiento oriental de la ciudad. En el entorno de este eje se localizan en la actualidad la Universidad e importantes áreas productivas. El Plan propone la ubicación del Recinto Ferial y Palacio de Congresos y el Parque Empresarial y Tecnológico asociado a la Universidad.

- Las piezas de funcionalidad interurbana (Sistema Técnico de Infraestructuras) gravitan sobre la Autovía E-5. La construcción de la Alternativa V de la Autovía permitiría transformar el actual trazado en un distribuidor de carácter urbano particularmente adecuado para albergar funciones logísticas.

Figura 12. Análisis comparativo "figura-fondo" de tejidos urbanos característicos de la ciudad consolidada.

Figura 13. Morfología de las nuevas extensiones residenciales propuestas.

EL TERRITORIO DE LA CIUDAD.

Cuando en esta última década de análisis y proyectación urbanística se utilizaba la dualidad del término "urbanismo urbano" para definir el proceso histórico del planeamiento en España a principios de la década de los 80, se ponía el acento sobre la revisión de las alternativas que se estaban produciendo en aquellos años en cuanto a la resolución de los problemas de la forma urbana que la modernidad tecnocrática de los 60-70 había obviado en sus postulados, y que la visión, mas crítica y exigente, de los 80 replanteó con nuevos códigos, métodos e instrumentos de análisis, de proyecto y de gestión pública.

La manera de hacer de toda esta nueva generación de planes urbanísticos, ha dejado toda una impronta disciplinaria que se ha ido consolidando a lo largo de todos estos años, al menos en los que han sido redactados dentro de la tradición mas profesional del urbanismo. De ella, han quedado cuestiones que han encontrado su madurez y su arraigo en la investigación teórica y práctica del planeamiento, y otras que siguen siendo temas pendientes a pesar de las buenas intenciones expuestas en la práctica urbanística de esos años, bien por razones de jerarquización de las necesidades de dicha etapa o bien porque la investigación teórica no había resuelto, ni siquiera planteado, problemas y necesidades que surgirían posteriormente.

Temas como los conflictos funcionales surgidos de nuevas estrategias y necesidades económicas, las nuevas formas para las nuevas funciones o la redefinición de las antiguas, los nuevos equipamientos y la distribución de los mismos, los nuevos modos de crecimiento o de no crecimiento (el vacío y el paisaje como sujeto del proyecto), el territorio de la periferia y del no urbanizable, las grandes infraestructuras territoriales… entre otros, son temas que la generación de planes de los 80 dejaron a medio resolver, cuando no a relegar, por otras necesidades más inmediatas y que posteriormente se han ido incorporando y profundizando en su desarrollo.

Hacemos referencia a la revisión del concepto del territorio como proyecto, su diverso tratamiento e introducción como sujeto dominante y director del entendimiento de las ciudades, sus crecimientos, sus usos y sus formas, negando su anterior consideración como excusa superestructural o megaurbana, o como coartada para la mera translación de la economía difusa y flexible.

La elección, coordinación y "saber hacer" en las diferentes escalas del planeamiento, se convierte en una importante clave para afrontar los distintos problemas que exigen una precisión y una selección que sólo desde cada una de dichas escalas puede resolver.

La reflexión urbanística territorial que hoy reclamamos, supera aquella figura burocratizada del esquematismo metropolitano fuertemente desarraigado de la realidad y ajena a la ciudad, que con frecuencia se excusó en la dificultad de la propia metodología como si tal abstracción pudiera reclamar el atributo científico del hecho urbano.

La necesidad del papel del territorio en la construcción de la ciudad, señala un proceso de transformación importante que provoca el redimensionado y nueva visión de los problemas y el arranque de nuevas actuaciones que señalan los nuevos tiempos y la nueva escala.

Estamos ante una situación más abierta en la que los cambios de la dinámica económica y de urbanización deben ser interpretados desde ángulos diversos nada homogéneos, que en conjunto nos ofrecen una trama suficientemente capaz y atractiva donde asentar nuevas propuestas y reconducir viejos problemas.

Procesos como el de la territorialización de la ciudad y sus nuevas centralidades (de la "ciudad amurallada" a la "ciudad-región"), la movilidad generada por las nuevas infraestructuras y la transformación territorial que han generado sus comunicaciones y desplazamientos, las estrategias y los nuevos lugares de producción, la transformación de los modelos tipológicos residenciales más acordes con la demanda social (de la rigidez de la "manzana" a una relectura más flexible de la "ciudad jardín"), de los nuevos espacios públicos dedicados al esparcimiento y turismo, del paisaje entendido como proyecto urbano y territorial…., son algunas de las múltiples cuestiones pendientes que será necesario solucionar en esta nueva generación de planes generales.

Hoy comenzamos a tener conciencia de que algunos conceptos y formas adoptadas a lo largo de esta última década, no solamente no han conseguido en su totalidad las prometidas respuestas a los complejos problemas planteados, sino que además se encuentran hasta cierto modo incapaces de plantear una visión más abierta a las realidades o tendencias actuales.

Procesos como el de "centralidad" de desplazamiento, de comunicación e infraestructuras, de nuevos lugares de producción, de renovación de los modelos residenciales, del esparcimiento y turismo..., no sólo están sufriendo cambios significativos, sino que plantean propuestas espaciales y arquitectónicas probablemente diferentes a los paradigmas anteriores. Al concepto finito de ciudad amurallada hay que oponer como hipótesis la "ciudad territorial", incluyendo componentes que todavía quedan olvidados en la reflexión urbanística, como las "periferias", los territorios de lo urbano, los paisajes, las infraestructuras, las áreas de protección, el discurso medio ambiental…, partes dominantes y quizás más dinámicas de la nueva ciudad. Al concepto nuclear de centro, como imán de todas las funciones comerciales y del terciario avanzado, hay que oponer, debido a las actuales formas de desplazamiento y de comunicación, la hipótesis de red o redes de centralidades estructurantes del territorio, diversificado en sus múltiples componentes (parques, campo, equipamientos, ciudades, periferias,...) y que está cambiando en cada momento, de funciones y/o contenedores.

Lo cierto es que si no nos esforzamos por entender, desde las diversas disciplinas que actúan sobre el espacio, las formas tendenciales de las nuevas realidades, tampoco será fácil encontrar nuevos modelos funcionalmente adaptados y culturalmente significativos que puedan sustituir a los anteriores y constituir nuevos sistemas de formas generalizables.

El hecho de que sean la diversidad y no la homogeneidad, o la discontinuidad y no la compacidad, algunos de los hitos de las actuales formaciones urbanas, determina que uno de los primeros desafíos que se plantean en esta nueva etapa sea el de significar este espacio del territorio colectivo de lo urbano, el territorio público.

DE LA PERPLEJIDAD, A LA LUCIDEZ DE LA CIUDAD.

La experiencia nos indica que en las ciudades de una determinada escala media los problemas no pueden, ni deben, ser exclusivamente resueltos mediante el mecanismo clásico de la continua revisión urbanística del modelo urbano de la ciudad, como ha sido usual en estos últimos años. La ciudad, por tanto, no puede soportar este repetitivo proceso de revisión de un modelo estructural ya consolidado, cada vez que pretendemos resolver o incorporar nuevas propuestas de desarrollo o mejora de la ciudad.

Y ello más aún, cuando ya en la primera generación de revisión de Planes Generales de los años 80 se definieron los modelos estructurales que han soportado con suficiente corrección sus transformaciones y crecimientos urbanos, como sería el caso del vigente Plan de Córdoba de 1986.

En este sentido, sería necesario plantearse otros modos de hacer y actuar en la ciudad cuando ya desde la histórica revisión del planeamiento de los años 80 se modificaron sus condiciones de producción, respondiendo con más acierto a los problemas que se diagnostican y a los propios condicionantes del sistema sobre el que queremos intervenir: adaptación parcial del modelo, simples modificaciones de algún aspecto de la normativa o de la ordenanza que no afecten a la estructura de dicho modelo, guía de recomendaciones, mejora del aparato de gestión y de criterios más ágiles administrativos, mejoras de infraestructuras, propuestas sectoriales industriales, residenciales, turísticos o medio-ambientales, proyectos puntuales, y principalmente aquellas cuestiones pendientes de carácter territorial que especificábamos en el anterior apartado.

Dependerá bastante de la madurez y consolidación del modelo, de su fragilidad y solvencia económica o de sus avatares y conflictos históricos, y del modo y capacidad en que han sido resueltos, para que podamos indicar la necesidad o no de revisión del modelo.

En definitiva, planteamos como mejor alternativa la que tomaría aquel buen relojero que corrige, ajusta y adapta sólo aquellas piezas necesarias para que el reloj mejore su funcionamiento, antes que proceder a desarmar la totalidad de sus piezas con los graves inconvenientes de la incertidumbre de volver a armarlo.

Parece razonable, por tanto, que cada vez más ajustemos la forma y el proceso de la solución propuesta al tipo de sistema y problemas urbanos que tengamos. Una vez definida y asumida una correcta estructura general del desarrollo de la ciudad, como sería en el caso de Córdoba con su actualmente vigente Plan General, no necesitaríamos nuevas e injustificadas revisiones generales del modelo que, en muchos casos, no nos lleva a otro destino que a enmascarar los problemas reales, generando una cierta confusión e inseguridad poco aconsejable en este tipo de procesos.

En definitiva, se intenta que la propuesta que se pretende plantear sea lo más ajustada posible al tipo de problema, al objetivo deseado, sin perder su carácter útil, flexible y abierto que requiere un proceso de este tipo. Nuestras respuestas no pueden reflejar el movimiento pendular típico de la tiranía grandilocuente pública ni privada: el "protagonista" no es en todo caso el documento administrativo del planeamiento, sino la realidad basada en el conocimiento de la ciudad y la actividad de sus propios habitantes que la legitiman y definen como un auténtico espacio de consenso colectivo.

Todos los esfuerzos que desde el planeamiento vayan encaminados a obtener estos objetivos de consenso y a romper rigideces, ortodoxias y "cuellos de botella", serán buenos para el desarrollo de un mercado urbano contemporáneo que exige cada vez más de estas características. No es cuestión de desregularizar o liberalizar el mercado del suelo, como panacea de todos los males, sino más bien de actualizar los modelos urbanos y sus economías, de flexibilizar las formas, y viabilizar sobre todo la gestión de producción de ciudad.

Cualquier pensamiento urbanístico afincado en la "certeza absoluta" de sus puntos de partida, como único postulado analítico de resolución de problemas, caería en el error clásico de los tan manoseados discursos dogmáticos y monolíticos. En este supuesto, el planeamiento se convierte en un monólogo esterilizador, cerrado en sí mismo, incapaz de generar un "dialogo solidario".

En nuestro trabajo de Córdoba, al rastrear los problemas a los que la ciudad pide respuestas desde el método urbanístico, entendido éste como aquél encargado de elaborar las condiciones de "lucidez" de la ciudad, nos encontramos como referencia formal histórica en su estructura urbana tradicional y moderna con un modelo urbano consolidado, necesitado en este final de siglo del planteamiento de una reflexión sobre sus oportunidades económicas y territoriales para los próximos años. En definitiva, un documento que a modo de "guía" sea capaz de aportar soluciones y respuestas a problemas concretos y oportunidades de desarrollo en este importante salto cualitativo al próximo siglo XXI.

NUEVAS OPCIONES PARA LOS PROCESOS DE INTERVENCION EN LA CIUDAD DE CORDOBA.

Después de más de quince años de desarrollo del vigente Plan de Ordenación Urbana de Córdoba, podemos comprobar que la intervención urbanística puede ser capaz, una vez más, de afrontar la responsabilidad que le corresponde "objetivamente" de reflexionar sobre la ciudad "real" de la Córdoba heredada del vigente Plan, o al menos que es capaz de asumirla, mejorarla y adaptarla a las nuevas condiciones de producción partiendo del modelo de ciudad heredado, que es de lo que se trata en este trabajo que aquí presentamos.

Hemos de reconocer que Córdoba, incluso a pesar de algunas situaciones heredadas a lo largo de su historia, ha sido capaz de desarrollar buenas soluciones integradas que han dado respuesta a los problemas que la ciudad ha padecido. Que ha podido plantear caminos de razón urbana en su territorio ancestral. Que ha sabido poner en marcha procesos urbanos a pesar de obstáculos extremistas que han acechado el "qué hacer" de la ciudad.

Esta capacidad concreta, imaginativa, racional, se enraíza en su tradición, en su memoria y también, sin duda, en sus contradicciones urbanas y sociales. Pero por encima de todo, deberíamos entenderla desde el asentamiento de una razón urbana consensuada: "auténtica y autóctona." Sin olvidar a este respecto, que auténtica no quiere decir perfecta, ni autóctona cerrada. Por definición, la razón urbana siempre es perfectible y abierta; su camino una reforma permanente.

La razón urbana no puede estar acabada en sí misma, precisamente porque es un sistema pluralista basado en la aceptación del conflicto como factor esencial de su evolución y desarrollo. No es bueno, por tanto, prefigurar modelos acabados o cerrados que respondan a la búsqueda de la razón urbana de una ciudad. Que el modelo de Córdoba esté consolidado, no quiere decir acabado, sino muy por el contrario capaz de seguir asumiendo oportunidades y propuestas, de ahí su consolidación y madurez.

El proceso que hoy se pone en marcha tiene la intención de constituirse en una de las más importantes iniciativas urbanas y territoriales para la Ciudad de Córdoba en este final de siglo. Y ello es así, no sólo para Córdoba-Ciudad en su sentido mas estricto, sino principalmente para todo su ámbito territorial en su relación no sólo con el territorio regional, sino también con el nacional e internacional. De ahí, que quisiéramos insistir en la necesidad de seguir aportando opciones nuevas al modelo, fabricando ficciones capaces de hacerse realidad y que funcionen como verdades, que se encarnen en la realidad de una ciudad como Córdoba que las necesita para dar ese salto cualitativo al siglo XXI.

Ahora bien, aunque parezca a primera vista paradójico, esta particularidad de fabricar "realidades ilusorias" o "ilusiones reales", lo que no es otra cosa que proponer proyectos de futuro anclados en la "razón urbana" ,es uno de los rasgos propios de la acción urbanística, cuando ésta, al menos, se propone lo que este documento intenta, mejorar la realidad urbana y no solo administrarla pragmáticamente o legislativamente.

LA TERAPEUTICA DEL PLAN O EL COMO ACTUAR

Creemos que esta manera de entender el nuevo documento que aquí proponemos para Córdoba, en sus aspectos más metodológicos o en el sentido del método aplicado, nos conduce a plantear actitudes "terapéuticas" en la práctica de la urbanística, apreciando y escogiendo las oportunidades de cualquier tipo, sean éstas proyectuales, económicas, turísticas o paisajísticas sobre los "lugares" del territorio de la ciudad.

Al hablar de las "oportunidades" de la ciudad y su territorio urbano, nos estamos refiriendo por una parte a la reordenación de algunas de las mal construidas y formalizadas piezas preexistentes, y por otra parte a la definición de otras nuevas que las completarán coadyuvando a su puesta en valor estructural en relación con la ciudad.

Esta actitud del Plan, terapéutica en sus análisis y fragmentaria en su forma, ajena a la afección del "todo" como única manera de resolver problemas (porque entendemos que Córdoba tiene ya definido su modelo global), no quisiéramos que se entendiera como una aceptación no crítica de las propuestas proyectuales emanadas al margen de la ciudad, ni otras actitudes más cercanas a la "monumentalización" simbólica de nuestras ciudades con el bondadoso interés de redimirlas, al darle más protagonismo al proyecto arquitectónico o a la pieza urbana que a la visión unitaria y global de la ciudad.

Por lo que apuesta este documento, es por una actitud nueva en el entendimiento del crecimiento de nuestras ciudades, en el tratamiento de lo "periférico", al tratarlos como lugares positivos del territorio urbano, una nueva manera de relacionar la urbanística con el espacio y el proyecto. Por tanto, los proyectos del Plan arrancan de la compresión del espacio geográfico, del "lugar" (de cada concreto lugar), de la más amplia variedad y diversidad en la definición de funciones del programa de opciones de futuro de Córdoba. Este es un argumento de economía y de forma, que tiene que ver con las afirmaciones estructurales de la "ciudad abierta", capaz de enfrentarse al futuro desde una amplia gama de opciones y de una economía "ad hoc" para ella.

Los procesos económicos de Córdoba tendrán que ver con la concepción de sus futuras formas. ¿Qué sentido tiene hoy en día concebir economías restrictivas, cerradas, compactas...?. En este sentido, la economía necesitará en un futuro inmediato adaptarse a las nuevas formas, a los nuevos entendimientos de los procesos tecnológicos: flexibles y abiertos, ajenos a las economías dominantes en las tradicionales ciudades compactas nacidas de las primeras revoluciones industriales. Este documento que aquí desarrollamos, intenta reconocer en las leyes de transformación de la ciudad las leyes de desarrollo de su economía.

Por tanto, Córdoba necesita potenciar y generar nuevos procesos económicos autóctonos y autónomos en su concepción como iniciativas de sus dinámicas de gestión, no en sus capacidades competenciales que deben tender a ser lo más universales posibles. Esto significa a escala urbanística imaginar "tipos" de establecimientos o modelos urbanos autónomos, bien como nuevos modelos industriales o hábitats "garden" diferenciados de los modelos residenciales excesivamente cerrados tan lejos de la actual demanda social.

Necesita elaborar e investigar en los modelos autónomos de escala intermedia y en los espacios de hábitats e infraestructuras heterogéneas, que adquieran fuerza como paradigmas de una nueva estructura urbana y territorial.

Y todo ello, expuesto sin el sentimiento de obsolescencia que significa como alternativa urbana esa gran virtud de la ciudad tradicional que es el continuo unificado, y compacto globalizador, sino más bien como concepto de modernidad, de diversidad respecto a la regularidad clásica, a la economía más dependiente y menos competitiva.

Figura 1. Córdoba y su Territorio: los elementos físicos que conforman la arquitectura de su Territorio y las Tendencias de su crecimiento urbano.

CENTRALIZAR TERRITORIALMENTE CÓRDOBA.

Aparece en nuestros días un proceso real de dualidad del territorio: centro-periferia (parte activa-parte pasiva), que habría que superar. Cuanto más cualificados focos de centralidad seamos capaces de generar en estas periferias, potenciaremos más procesos ideológicos de globalidad y de articulación territorial. Y Córdoba tendría que asumir formar parte de este proceso ideológico, rompiendo esta dualidad e identificándose con una nueva centralidad territorial.

Había una época en que la geografía económica coincidía con la geografía del territorio, donde un determinado sistema económico dependía básicamente del territorio en el que se reproducía dicho sistema. Hoy día ocurre, que la pérdida de articulación y la profundización cada vez más dual de la economía posibilita que la geografía económica no coincida con la geografía del territorio, es decir que el sistema económico deja de ser menos dependiente del territorio en el que se produce, debido a que las economías urbanas se producen en otros sistemas, en otras ciudades.

Y lo que esto provoca -y es lo que nos preocupa y por tanto lo que debemos evitar y de ahí la continua insistencia del discurso del Plan- es que en esta situación hay territorios que dejan de interesar, que se quedan fuera del sistema, se puede decir que son territorios que se expulsan, espacios que se abandonan. Y estos son fenómenos que debemos evitar "positivando los territorios periféricos".

Córdoba puede y debe jugar un papel importante en esta lucha contra los anacronismos económicos, no dejándose llevar por los procesos postindustriales sin asumir un papel en las nuevas reglas del juego territorial, y que no puede ser otro que el de generar nuevas centralidades, reinvertir periferias. Por tanto se tratará mediante el Plan de "centralizar" Córdoba en el mercado nacional e internacional, para lo que será necesario superar la actual óptica de "dependencia no solidaria", de lejanía, de marginalidad, de explotación, características negativas de esa centralidad dominante comentada.

LOS LUGARES ESTRATEGICOS.

La economía cordobesa está dando muestras, y dará más en los próximos años, de una nueva vitalidad que puede favorecer y estimular nuevos factores y formas de crecimiento, si realmente somos capaces de dotar de capacidades competitivas endógenas al modelo territorial de Córdoba. Objetivo del Plan sería abrirse a esos nuevos retos que propiciarían la recuperación de la "centralidad periférica", aunque con claves muy distintas a las producidas en las décadas anteriores. El momento actual representa una buena coyuntura para planificar las tensiones que estos cambios pueden comportar, las oportunidades que se abren paso y los nuevos cambios en la naturaleza y las reglas del mercado.

Esta situación, como ya hemos comentado en apartados anteriores, apunta a crecimientos territoriales más complejos y a una progresiva maduración del sistema urbano, lo que nos obliga a reconducir ciertas claves del planeamiento de los ochenta para evitar algunos estériles debates. En este sentido, necesitaríamos formular y dinamizar la formación de nuevos mercados con capacidad de "globalidad", al igual que otras ciudades están generando en Europa, y a la vez localizar los "espacios estratégicos" en los que las empresas puedan instalarse, comprar, distribuir y producir insumos que necesitan para su desarrollo.

Estamos asistiendo a un fenómeno diferente del comercio clásico que respondía y era el concepto principal de la economía. Hoy día están apareciendo otros mecanismos y nuevas modalidades de actividad económica que se asientan en esos "lugares estratégicos" de nuestras ciudades.

Así pues, la ciudad se convierte por si misma en un espacio estratégico competitivo, en un territorio más internacionalizado, que funciona cada vez más dentro de un sistema que genera precisamente el conjunto de estos espacios estratégicos territoriales.

El sector de la exportación adquiere un papel clave como instrumento activo de los cambios requeridos para el crecimiento y el desarrollo urbano, es el punto de contacto entre la economía internacional y la local, presumiéndose que las fuerzas económicas internacionales son más poderosas y autónomas que las locales. La consigna sería: "en la medida en que las actividades de exportación marchen, toda la economía local marchará".

Una caracterización típica del proceso de crecimiento urbano, al menos tal como ha sido considerado en la reflexión de la geografía regional y planificación urbana, es la importancia que para el conjunto del número de trabajadores de una economía local tiene la asistencia de una tasa importante de trabajadores en la exportación. No es éste el sitio de entrar en la controversia sobre qué sector de actividad "mantiene" a quién, lo único que pretendemos destacar es la importancia de la "base de exportación" como elemento sostén de la economía local y de la propia ciudad, que en el caso de Córdoba adquiere una especial importancia.

Una economía urbana "per se", basada en ventajas económicas naturales o persistentes (que en Córdoba podría ser su nudo ferroviario y de comunicaciones, su posición territorial estratégica, su cualificada oferta de servicios...), puede dar nacimiento a actividades de exportación absolutamente nuevas o ampliación de las existentes, potenciando y ampliando lo que a nuestro entender debe ser uno de los objetivos básicos del futuro competitivo de Córdoba, mejorar su base exportadora a través de la nueva propuesta que se plantea del "Eje Productivo" de la ciudad fortaleciendo su vinculo con el eje del Guadalquivir, en su articulación con el centro de la Península, Andalucía y Mediterráneo.

Unos objetivos que se materializarían con las nuevas propuestas del nuevo Aeropuerto (una ciudad que no se integre en las redes del transporte comercial del aire difícilmente entrará con buen pié en el siglo XXI) y conexiones viarias que se exponen en los siguientes capítulos, convirtiendo a la ciudad de Córdoba en auténtico "centro logístico" de magnífica posición estratégica territorial.