CAPITULO OCTAVO.- ORDENANZA DE LA ZONA DE COLONIA TRADICIONAL POPULAR

ORDENANZA DE LA ZONA DE COLONIA TRADICIONAL POPULAR

Artículo 13.8.1. Delimitación y subzonificación

Comprende esta zona las áreas representadas en el plano de Calificación, Usos y Sistemas con la trama de CTP e integrada por la subzona CTP-1. Se incluye asimismo una subzona específica para la pedanía de Santa Cruz, denominada "Colonia Tradicional Popular Santa Cruz (CTP-C)".

Artículo 13.8.2. Condiciones de Ordenación (CTP-1)

1. Alineación:

La fachada del edificio deberá coincidir por lo general con la alineación del vial, salvo para aquellos grupos de edificaciones calificados con esta zona de ordenanza caracterizados por la presencia de patio o jardín delantero, en cuyo caso la alineación de la edificación será la que predomine en el citado grupo edificado.

2. Parcelación:

La parcela mínima se establece con el criterio de albergar en sus límites, un programa mínimo de vivienda unifamiliar, de acuerdo con la normativa aplicable y la regulación del Uso de Vivienda que contiene este Plan.

Según este criterio se fija una parcela mínima edificable de 70 m2.

Se exceptúan de esta norma aquellas parcelas que no cumplan las dos condiciones antedichas y que se encuentren encajadas entre dos edificios medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibiliten de hecho cualquier trámite reparcelatorio que permita alcanzar dicha superficie mínima siempre que estos existan con anterioridad a la aprobación inicial de este Plan General.

La segregación de parcelas matrices en dos o más parcelas requerirá la realización de un Estudio Previo a los proyectos de edificación correspondientes. El Estudio previo recogerá las alineaciones exteriores y fijará las interiores, estudiando la integración de los edificios con el entorno y las edificaciones colindantes.

3. Edificabilidad neta:

El techo edificable será el resultante de la aplicación de las Normas de Composición del edificio expresadas en el presente Capítulo.

4. Profundidad máxima edificable:

La profundidad máxima edificable medidas desde la alineación del vial no excederá los 16 m. Excepcionalmente, para grupos edificados que cuenten con patio o jardín delantero, la profundidad máxima edificable se medirá desde la alineación de la edificación que predomine en el citado grupo.

5. Ocupación máxima:

La ocupación máxima permitida estará en función del tamaño de la parcela.

- Parcelas de hasta 100 m2............................................ el 100%.

- Parcela de más de 100 m2 y menos de 125 m2.............. 100 m2.

- Parcelas de más de 125 m2.......................................... el 80%.

Excepcionalmente, en parcelas que presenten fachadas a calles opuestas, y cuya profundidad, medida en la perpendicular que pasa por los puntos medios de las mismas, sea inferior a 10 metros, la ocupación de todas las plantas del edificio podrá ser del 100%. También se podrá alcanzar el 100% de ocupación en las parcelas con fondo inferior a 5 metros en todas sus fachadas.

En parcelas en esquina, también podrá alcanzarse el 100% de ocupación cuando se cumpla uno de los fondos sea inferior a 5 m.

A los efectos de las excepciones de este artículo, para grupos edificados que cuenten con patio o jardín delantero, la profundidad del fondo y la superfice, se medirá desde la alineación de la edificación que predomine en el citado grupo.

Artículo 13.8.3. Condiciones de la edificación (CTP-1)

1. Altura edificable

Se establece una altura máxima en plantas de PB+1, con un máximo de 7 metros.

No obstante, dentro de una altura máxima de cumbrera de 9,75 m, podrá disponerse además de las plantas permitidas un ático vividero de cubierta inclinada y cuyo techo edificable contará a partir de una altura libre de 2,00 m contados siempre a partir de la cara superior del último forjado.

2. Vuelo de cuerpos salientes

Se permiten los balcones con un vuelo máximo de 0,40 m.

Artículo 13.8.4. Condiciones de adecuación ambiental (CTP-1)

Las edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación a su estilo y principios de composición arquitectónica, y en su caso a las condiciones del medio (urbano o semi-rural), así como la utilización de los mismos materiales o, en todo caso similares. Estos extremos deberán venir justificados en la memoria de los proyectos que hubieran de redactarse al amparo de esta Ordenanza, pudiendo proponerse en estos casos la alineación de la edificación y profundidad máxima edificable más adecuados a la morfología edilicia de la zona en que se integre (en coordinación con el artículo 13.8.2. de la presente Normativa).

Artículo 13.8.5. Regulación de usos (CTP-1)

Se admiten los usos siguientes:

a) Uso dominante.

Residencial Unifamiliar

b) Usos compatibles:

- Industria 1ª categoría.

- Terciario (Excepto grupo c) de uso Recreativo).

- Equipamiento (Excepto Cementerios y Tanatorios).

- Aparcamientos y Servicios Técnicos de Infraestructuras Urbanas.

Artículo 13.8.6. Normas específicas de Ordenación para la Zona de "Colonia Tradicional Popular Santa Cruz (CTP-C)"

Artículo 13.8.7. Definición:

Corresponde a áreas homogéneas de expansión del casco histórico y a zonas de transición entre la zona histórica y las de reciente expansión, a las que dadas sus peculiaridades conviene distinguir con una ordenanza específica, evitando rupturas formales bruscas entre zonas de casco y zonas periféricas.

Artículo 13.8.8. Delimitación y Subzonificación:

Comprende esta zona las áreas representadas en los Planos de Ordenación con la denominación CTP e integrada por la subzona CTP-C.

Artículo 13.8.9. Condiciones de Ordenación:

1. Alineación:

La fachada del edificio deberá coincidir con la alineación marcada en los planos de Alineaciones, coincidente por lo general con la alineación histórica.

Para grupos de edificaciones que cuenten con patio o jardín delantero deberá respetarse la línea de fachada existente que predomine.

Los paramentos de fachada se mantendrán en las alineaciones marcadas, prohibiéndose los retranqueos totales o parciales de las plantas bajas, salvo en el caso descrito en el siguiente párrafo. El espacio público existente como consecuencia de retranqueos de alineaciones por aplicación de anteriores ordenanzas, se acondicionará para aparcamientos, jardinería, etc., dotándolo del mobiliario urbano necesario; los paramentos que den a estos espacios deberán ser tratados como fachadas quedando los propietarios obligados a su tratamiento y adecentamiento.

Podrán autorizarse retranqueos de alineaciones en planta baja, cuando la misma se destine a uso comercial exclusivo. Se justificará adecuadamente en el proyecto con la correspondiente documentación gráfica de fachadas, que la solución adoptada no perjudica el carácter tradicional de la zona de que se trate.

Quedan prohibidos los patios abiertos a fachadas.

2. Parcelación:

La parcela mínima se establece con el criterio de albergar en sus límites, un programa mínimo de vivienda unifamiliar, de acuerdo con la normativa aplicable y la regulación del uso de Vivienda que contiene este Plan.

Según este criterio se fija una parcela mínima edificable, para esta subzona, de 70,00 m2.

Se exceptúan de esta norma aquellas parcelas de superficie inferior al mínimo fijado, que se encuentren encajadas entre dos edificios medianeros que por sus características y grado de consolidación imposibiliten de hecho cualquier trámite reparcelatorio que permita alcanzar dicha superficie mínima, siempre que estos existan con anterioridad a la aprobación de este Plan General.

La segregación de parcelas matrices en dos o más parcelas requerirá la realización de un Estudio Previo a los proyectos de edificación correspondientes. El Estudio Previo recogerá las alineaciones exteriores y fijará las interiores, estudiando la integración de los edificios con el entorno y las edificaciones colindantes.

3. Edificabilidad Neta:

La edificabilidad neta para las parcelas calificadas como CTP-C, será la resultante de la aplicación de las Normas de Composición del edificio, recogidas en los siguientes apartados.

No obstante lo anterior, en el caso de edificios existentes para los que se solicite obras de Consolidación, Adecentamiento, Modernización, Redistribución etc., que no supongan una modificación estructural básica ni aumento de la superficie construida de los mismos, prevalecerá como límite de edificabilidad la superficie construida existente. Las obras de Nueva Planta, Sustitución, Renovación y Ampliación, tendrán como límite de edificabilidad el que se deduce de la aplicación de las presentes ordenanzas, tal como se señala en el apartado anterior.

La superficie construida en áticos, sótanos y semisótanos y ocupación total de parcela en planta baja para uso comercial, cuando sea permitida en el desarrollo de las presentes ordenanzas, no será computable a los efectos de edificabilidad máxima permitida definida en el presente artículo.

4. Profundidad máxima edificable:

Para cualquier superficie de parcela catastral, la ocupación máxima será la equivalente a la superficie de la misma que diste hasta 20,00 metros de la línea de fachada, con la excepción de las edificaciones que formen la fachada Este de la calle Córdoba, para las cuales la profundidad máxima edificable será de 14,00 metros. En cualquier caso la edificación que se construya se implantará en el solar, dejando los espacios libres y patios necesarios, con arreglo a las siguientes ordenanzas y cumpliendo los siguientes apartados:

En todas las parcelas que comprende el ámbito de aplicación de la presente ordenanza, tendrá que dejarse libre de edificación la superficie descrita en el párrafo anterior, con sujeción a las siguientes condiciones:

Dicha superficie podrá reducirse, sin que esto pueda repercutir en un aumento de edificabilidad en ático.

La mencionada superficie estará separada de la línea de fachada al menos por una crujía estructural.

Dichas superficies únicamente podrán cubrirse a la altura del último forjado con los elementos tradicionales de cobertura, es decir, monteras de vidrio o similar, no transitables o toldos. No se considerarán superficies cubiertas las proyecciones de las cornisas que pudieran proyectarse.

La cota de dicha superficie podrá elevarse sobre la calle a la misma altura del suelo de planta baja, no pudiendo situarse bajo rasante, salvo en el caso de parcelas en las que por contar con una pendiente acusada la cota del mencionado espacio esté sensiblemente por debajo del nivel de la calle.

Esta superficie libre de edificación no podrá estar ocupada por la rampa de acceso al sótano, si la hubiere.

Las parcelas que aparecen marcadas, como de uso de equipamiento público, en tanto sean destinadas a este fin por organismos de esta índole, estarán exentas de la obligación de dejar el espacio libre previsto en el presente artículo.

Excepcionalmente y salvo para las edificaciones que conformen la fachada Este de la calle Córdoba, la ocupación de una parcela catastral podrá autorizarse hasta el 100% en planta baja, cuando dicha planta se destine únicamente a uso comercial, en cuyo caso computará este exceso de edificabilidad a los efectos de la edificabilidad máxima permitida.

5. Ocupación máxima:

La ocupación máxima permitida estará en función del tamaño de la parcela.

- Parcelas de hasta 100 m2................................................. el 100%.

- Parcela de más de 100 m2 y menos de 125 m2.................... 100 m2.

- Parcelas de más de 125 m2................................................ el 80%.

Excepcionalmente, en parcelas que presenten fachadas a calles opuestas, y cuya profundidad, medida en la perpendicular que pasa por los puntos medios de las mismas, sea inferior a 10 metros, la ocupación de todas las plantas del edificio podrá ser del 100%.

También se podrá alcanzar el 100% de ocupación en las parcelas con fondo inferior a 5 metros en todas sus fachadas.

Artículo 13.8.10. Condiciones de la Edificación:

1. Altura edificable:

Número de plantas y Altura de la edificación:

Número máximo de plantas fijado:

Será de dos plantas (PB+1) para todas las zonas calificadas como CTP-C, permitiéndose por encima de las mismas únicamente un ático retranqueado con las condiciones que más adelante se describen.

Edificaciones en esquina:

Para el caso de edificaciones en esquina a calles de diferente cota por existir un desnivel pronunciado y en orden a permitir soluciones arquitectónicas coherentes, podrá volverse con la altura de la edificación correspondiente a la calle de mayor cota por la calle de menor cota, con arreglo a las siguientes condiciones, sin que ello suponga un aumento de la edificabilidad máxima fijada en el apartado "Aprovechamiento edificatorio":

- Para calles de embocadura inferior a 8,00 metros podrá continuarse a altura de edificación correspondiente a la calle de mayor cota por la calle de menor cota, en una longitud de hasta 12,00 metros.

- Para el caso de calles de embocadura de 8,00 metros o superior, podrá continuarse a altura de edificación correspondiente a la calle de mayor cota por la calle de menor cota hasta una vez y media el ancho de dicha embocadura.

Los paramentos laterales resultantes en caso de existir, deberán ser tratados como fachada con una profundidad mínima de 7,00 metros.

Edificaciones a calles opuestas:

En caso de parcelas con fachada a dos calles opuestas de diferente cota, las edificaciones con fachada a la calle de mayor cota deberán retranquear la diferencia en la altura existente con un mínimo de 3,00 metros, del lindero de fondo de parcela, tratando como fachada el paramento resultante. En ningún caso el mencionado paramento posterior resultante, podrá sobrepasar la mitad geométrica del solar cuando este tenga una profundidad superior a los 20,00 metros.

Sótano o Semisótano:

Se permitirá la construcción de una planta de sótano o semisótano, cuya cota de solería mínima sea menos de 3,00 metros respecto a la rasante de la calle.

Ático retranqueado:

Podrá autorizarse por encima de la altura máxima señalada, un ático retranqueado en su totalidad de la línea de fachada a vial o espacio público un mínimo de 3,00 metros, y cuya superficie no exceda de 40,00 m2. El ático comprenderá los espacios destinados a casillas de maquinaria, salidas de escaleras a cubierta, trasteros, etc., así como dependencias de posibles servicios de la finca (lavaderos etc.), con exclusión del uso de viviendas.

Por encima de la planta de Ático retranqueado no se permitirá ningún cuerpo adicional o instalación, incluyéndose toda la edificación auxiliar en las citadas plantas.

Planta de desván:

Se permite, con las condiciones del artículo 13.8.3.1. de estas Normas.

Altura Parcial de la edificación:

La altura desde la rasante de la calle a la cota superior del forjado que cubra la planta baja, no será superior a 5,00 metros.

La solería de planta baja podrá elevarse desde la rasante de la calle hasta un máximo de 1,20 metros, no pudiéndose situar por debajo de ella en ningún punto de la fachada.

Las plantas de pisos superiores incluso el bajo, tendrán una altura mínima de 2,90 metros y máxima de 4,00 metros medida de suelo a suelo.

Altura total de la edificación:

La altura total de la edificación habrá de fijarse dentro del margen que conceden las anteriores condiciones, debidamente justificada en función de la altura de las edificaciones próximas, debiendo igualmente justificarse en la documentación gráfica del proyecto de la solución adoptada. El Ayuntamiento podrá denegar la concesión de la Licencia de Obras si la altura adoptada para la edificación, aún cumpliendo las limitaciones de los apartados anteriores, perjudicase el carácter general del conjunto urbano. Esta denegación habrá de ser motivada.

2. Vuelo de cuerpos salientes y elementos salientes:

Las jambas de portadas y de huecos, podrán sobresalir de la alineación en las formas que a continuación se determinan:

- En calles cuya acera sea inferior a un metro, el saliente no podrá exceder de 10 cm.

- En calles cuya acera sea superior a un metro, el saliente no podrá exceder de 20 cm.

A tales efectos, en calles sin tránsito rodado se considerará como acera la mitad del ancho de la calle. Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de 30 cm, siempre que sobresalgan a una altura no inferior a 3,00 metros de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, dichos salientes se sujetarán a las condiciones descritas para "jambas de portadas y huecos" descritas en el párrafo anterior.

Iguales condiciones regirán para salientes decorativos de tiendas (muestras, vitrinas, toldos, escaparates etc.).

El vuelo máximo de balcones, terrazas, cornisas, marquesinas y viseras, será con relación a la anchura de la calle, el siguiente:

- En calles con anchura inferior a 12,00 metros, el vuelo será de un máximo de 50 cm.

- En calles con anchura igual o superior a 12,00 metros, el vuelo será de un máximo de 80 cm.

- Para los salientes y vuelos en espacios libres y patios se fija un máximo de 35 cm.

Podrán admitirse balcones con elementos de fábrica o similar opacos en el frente o laterales, no admitiéndose sin embargo cuerpos volados cerrados, debiendo tener siempre el carácter tradicional de balcón abierto.

Los balcones y terrazas se separarán de la edificación colindante una vez y media la longitud del vuelo.

No se permitirán balcones corridos. La longitud total acumulada de balcones y terrazas no podrá ser superior a la mitad de la fachada, ni cada uno de modo separado superará los 2,50 metros.

3. Condiciones Arquitectónicas:

Los anuncios comerciales instalados en fachadas adecuarán su diseño y disposición a la edificación, formando parte de la composición arquitectónica del mismo, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Los situados en antepechos de huecos de pisos, barandillas o pretiles tendrán de altura máxima 90 cm.

- No podrán ocupar ni envolver, ni total ni parcialmente, huecos de fachada.

Quedan prohibidas las vallas publicitarias en todo el ámbito de la zona de "CTP-C". Excepcionalmente se permitirá la colocación de este tipo de anuncios sobre las vallas de solares o edificios de nueva planta en construcción, quedando, por tanto, prohibida la colocación sobre edificios aún en el caso de que éstos se encuentren en estado de ruina, deshabitados, con licencia de obra de derribo en tramitación o concedida, o en el que se estén realizando obras de reforma.

Normas Constructivas de adaptación de las edificaciones al ambiente urbano:

Volúmenes:

Quedarán definidos por la alineación y altura establecida, reflejando la unidad catastral sobre la que se asienta, manteniendo la coronación de cubierta horizontal al menos en la primera crujía.

Se cuidará en el proyecto y en la ejecución el tratamiento de áticos.

Huecos:

Se diseñarán teniendo en cuenta las proporciones generalmente verticales y alargadas; las formas y adornos que en la edificación tradicional diferencia los huecos de planta baja de los de alta; la escala generalmente mayor de la que puede derivarse de las necesidades normales de ventilación e iluminación; la composición el la fachada donde domina el macizo sobre el hueco, y éste contribuye a enfatizar la entrada o eje de simetría.

Acabados:

Se prohíbe expresamente la utilización de piezas de terrazo, cerámica vidriada o similar en fachada, aún en pequeñas proporciones.

En los zócalos se utilizarán preferentemente revocos o piedra natural de las canteras próximas, pudiendo utilizarse también piedra artificial o mármol en colores acordes con los tradicionales, o ladrillos toscos (de tejar).

El color de la fachada será fundamentalmente blanco, pudiendo utilizar el color para acusar zócalos, impostas o cornisas.

Se permitirán fachadas labradas en ladrillos toscos o vistos.

La carpintería y cerrajería exterior, se realizará con los materiales tradicionales (madera, acero, hierro colado), recuperando en lo posible los materiales de derribo. Podrá utilizarse carpintería de aluminio lacado o anodizado en bronce, así como PVC u otros que admitan pintura o la posean en la gama de colores habituales en la zona.

Cubiertas:

Se utilizarán preferentemente las cubiertas con faldón de teje árabe, las azoteas planas apretiladas o soluciones mixtas entre ambas. En este último caso, el faldón de tejas cubrirá al menos una zona de 3,00 metros de ancho desde la fachada.

Se prohíbe el uso de la teje árabe para componer el apretilado de la cubierta con el vuelo de la cornisa.

Se prohíbe el uso de cubiertas ligeras metálicas o de fibrocemento en viviendas. No obstante, con carácter excepcional y en precario, valorando las disponibilidades económicas del promotor se autorizará su uso, cuidando de que no genere un impacto visual negativo en el entorno urbano.

El uso de cubiertas ligeras se autorizará en industrias y almacenes.

4. Condiciones de salubridad:

No se admitirán viviendas interiores, considerándose así todas aquellas viviendas que no posean al menos dos estancias, excluidas cocina y aseos, con luces a la calle o a patio con superficie mínima de 70,00 m2 y anchura mínima de 7,00 metros.

Los patios de luz y ventilación admitirán la inscripción de un círculo de diámetro no menor a 3,00 metros.

No se permitirán viviendas en semisótano, entendiéndose como tales las que tengan su pavimento a nivel inferior de la calle o espacio libre al que den fachada.

Artículo 13.8.11. Condiciones de Adecuación Ambiental CTP-C:

Es competencia del Excmo. Ayuntamiento velar por las condiciones estéticas y arquitectónicas de las edificaciones de su Término Municipal, y garantizar la conservación y usos adecuados del patrimonio arquitectónico que comprende.

Con tal fin las edificaciones habrán de adaptarse a la arquitectura original circundante mediante la adecuación de su estilo y principios de composición arquitectónica, y en su caso a las condiciones del medio (Urbano o Semirural), así como por la utilización de los mismos materiales o similares en cualquier caso a los característicos. Estos extremos deberán venir justificados en la memoria de los proyectos que hubieran de redactarse al amparo de esta Ordenanza.

Cuando el Excmo. Ayuntamiento estime que el proyecto de una edificación perjudica el carácter general del Casco Histórico en cualquiera de sus valores arquitectónicos, artísticos, ambientales, sociales o históricos, denegará la licencia de obra solicitada por acuerdo fundamentado, en el que se harán constar los motivos de la denegación, que no podrá basarse en el empleo de un estilo arquitectónico determinado, sino que habrá de fundamentarse en razones de composición arquitectónica, o en la inadecuación a las características de su emplazamiento. En el informe denegatorio, si hubiese lugar, además de hacer constar los motivos de la misma, podrán determinarse las modificaciones que deban introducirse en el proyecto para su aprobación.

Si el propietario recurriese contra el acuerdo denegatorio de la licencia solicitada, el Ayuntamiento, previo informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico, dictará la resolución que sea procedente.

Artículo 13.8.12. Regulación de Usos:

Se admiten los usos siguientes:

c) Uso dominante.

Residencial Unifamiliar.

d) Usos compatibles:

- Industria 1ª categoría.

- Terciario (Excepto grupo c) de uso Recreativo).

- Equipamiento Comunitario (Excepto Cementerios y Tanatorios).

- Aparcamientos y Servicios Técnicos de Infraestructuras Urbanas.

Se prohíbe el cambio de uso en todas aquellas parcelas que en los planos aparecen marcadas como escolar, asistencial o público. Sobre estas parcelas sólo podrán ser autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento aquellos cambios de uso que supongan un mayor servicio público del que anteriormente daban.

Los aparcamientos se incluirán en planta baja, planta de semisótano o planta de sótano.

En caso de uso Comercial u Oficinas y para las edificaciones de nueva planta, será necesario reservar en el interior de la parcela espacios destinados a aparcamiento en proporción de una plaza por cada 75,00 m2 construidos o fracción.

Otros usos:

Cualquier otro uso no recogido en las presentes ordenanzas quedará obligado a la reserva de aparcamientos dentro de las proporciones ya especificadas, y de acuerdo con las características de la actividad que desempeñen, quedando no obstante exentos de dicha obligación las instalaciones que específicamente cumplan fines públicos de tipo cultural o benéfico.

Los edificios de nueva planta de carácter público que den fachada o fachadas exclusivamente a calles determinadas como peatonales en los planos, estarán exentos de la obligación establecida en los anteriores apartados relativa a la reserva de plazas de aparcamiento.

CAPITULO CUARTO.- RED DE TELEFONÍA

RED DE TELEFONÍA

La red de telefonía se proyectará en base a los criterios descritos a continuación, los cuales se han obtenido de la Normativa dispuesta por Telefónica.

Artículo 14.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED DE TELEFONÍA.

La red se divide en 3 partes principales según la Norma NP-PI-001 de Telefónica.

14.4.1.1. RED DE ALIMENTACIÓN.

Compuesta por el cable que desde la central llega a la urbanización o polígono, así como los cables de entrada a los Puntos de Interconexión.

14.4.1.2. RED DE DISTRIBUCIÓN.

Es la red propiamente interior de la urbanización y parte del punto de interconexión y conecta con los puntos de distribución.

14.4.1.3. RED DE DISPERSIÓN.

Es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la vivienda o local.

Artículo 14.4.2. ELEMENTOS DE UNA RED DE TELEFONÍA.

14.4.2.1. PUNTOS DE INTERCONEXIÓN (P DE I).

Sirve para separar la red de alimentación y la de distribución. Existen distintos tipos de armarios en función de la capacidad (Pares de entrada).

|

CAPACIDAD |

UBICACIÓN |

|

200 400 200 400 600 1200 |

Fachada " Poste " Sobre Pedestal " |

Se pueden dar casos en que aunque se precise en capacidades de 200 a 400 pares, sea aconsejable por razones estéticas el uso de armarios sobre pedestal de 600 pares.

En cuanto a características que han de venir dichos armarios se atenderá a lo descrito en la norma NP-PI-001 y NT-f1-003.

14.4.2.2. CABLES.

Las características generales que han de reunir los cables que componen una red de distribución son según la norma NP-PI-001.

TIPOS DE CABLES PARES CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CUBIERTA TIPO E.A.P.

|

CALIBRE 0.405 mm Ø |

CALIBRE 0.64 mm Ø |

||||||

|

capacidad |

diam. exterior |

peso kg/km |

código |

capacidad |

diam. exterior |

peso kg/km |

código |

|

10 15 25 50 75 100 150 200 300 400 600 |

12 12.5 13 16.5 18.5 20.5 24 26.5 31 34.5 41.5 |

86 106 157 234 17 400 650 740 1075 1400 2070 |

534.676 534.668 531.600 531.634 534.978 531.758 531.804 531.839 531.871 531.910 532.819 |

10 15 25 50 75 100 150 200 - - - |

13 15.5 17.5 22 26 29 33.5 39 - - - |

147 192 275 482 684 885 1250 1685 - - - |

534.960 532.843 532.886 532.932 534.994 533.050 533.092 533.122 - - - |

|

CALIBRE 0.91 MM Ø |

|||

|

capacidad |

diam. exterior |

peso kg/km |

código |

|

25 50 75 100 |

21.5 28 33.5 37.5 |

476 872 1262 1625 |

533.475 533.521 533.001 533.645 |

14.4.2.3. PUNTO DE DISTRIBUCIÓN

Sirve para separar la red de distribución y la red de dispersión.

Puede estar ubicado en el interior del edificio en cuyo caso sus características se completan con la NP-PI-002 "Red Telefónica de Interiores de Edificios", o bien en el exterior en cuyo caso se utilizará el armario descrito en el Manual Descriptivo MD-f4-004 "Armario de distribución para urbanizaciones".

La composición y características de este armario así como las conexiones son las descritas en la Norma NP-PI-001 de Telefónica.

La instalación de dicho armario se llevará a cabo de 2 formas diferentes:

- Empotrado en la pared: Se considera que es la solución más adecuada por motivo de estética y seguridad.

En este sentido si el nº de acometidas es reducido se podrá optar por la instalación de un registro de acometidas descrito en la Norma MC-f4-010 y cuya forma y dimensiones aparece reflejada en la Norma NP-PI-001.

- Sobre pedestal de hormigón: Esta instalación conlleva que se sitúen en zona protegidas. Las características que han de reunir serán las descritas en la Norma NP-PI-001 y NT-f1-003.

14.4.2.4. CABLE DE ACOMETIDA.

Componen la red de dispersión. Son cables constituidos por dos de cobre de 0.7 mm. Ø paralelo y aislado con PVC, de color negro a los que se protege con una malla de alambre de acero galvanizado y una cubierta exterior también de PVC.

14.4.2.5. ARQUETAS Y REGISTROS.

Se distinguen según la Norma NT-f1-003 de Telefónica hasta 3 tipos de canalizaciones y usos de cada tipo de arqueta.

Arqueta tipo M, D y H: Las características y dimensionamientos de las arquetas aparecen perfectamente detallas en la norma mencionada anteriormente.

14.4.2.6. TIPOS DE CANALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

Cualquier sección de canalización adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de los tipos representados en el anexo nº3 "Tipos de Canalizaciones" y Anexo nº4 "Prismas de canalización", de la Norma Técnica NT-f1-003 de Telefónica.

Si la canalización discurre bajo calzada la altura mínima de relleno desde el pavimento a nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 60 cm en vez de 45 cm (bajo acera).

Es conveniente desde el punto de vista de conservación que las arquetas se sitúan en lugares aislados, próximos a prados, valles o cualquier elemento que la proteja.

Artículo 14.4.3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO.

Las distintas partes de la red de telefonía se dimensionan en base a la Norma NP-PI-001 de Telefónica la cual establece una serie de criterios de estructura y dimensionamiento.

Conviene proyectar las instalaciones previendo un incremento en la demanda, ya que las modificaciones de una red para adoptarse a este incremento, son más costosas y molestas que un sobredimensionamiento.

La previsión de la demanda según la Norma NP-PI-001 de telefónica es la siguiente:

VIVIENDAS

a) Utilización permanente:

Categoría media 1,2 a 1,5 lin/viv.

Categoría de lujo 1,5 a 2 lin/viv.

b) Utilización temporal:

Categoría media 0,8 a 1 lin/viv.

Categoría de lujo 1,2 a 1,5 lin/viv.

LOCALES COMERCIALES.

Se considerará 1 a 2 lin/viv.

CARRETERA DE PALMA

ARs SUNP

| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||

| AREA REPARTO SUNP: | CARRETERA DE PALMA | ||||||||||||||||||

| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||

| Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||

| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||

| PAU | CARRETERA DE PALMA | 654.755 | 0,650 | 425.591 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||

| TOTAL AMBITOS | 654.755 | 425.591 | |||||||||||||||||

| SG CTIM SUNP.a | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.a | 147.828 | CTIM | ||||||||||||||||

| TOTAL SISTEMAS GENERALES | 147.828 | ||||||||||||||||||

| TOTALES | 802.583 | 425.591 | |||||||||||||||||

Última actualización 31/10/2002

CAPITULO V.- EL CASCO HISTORICO

LA REHABILITACION Y CUALIFICACION DEL CENTRO HISTORICO, EN LA NUEVA ESTRATEGIA URBANISTICA GENERAL.

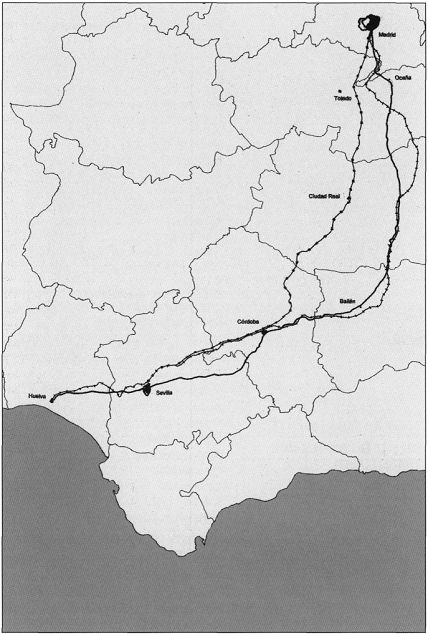

La estrategia urbanística que plantea el Plan General, concede un papel esencial a la rehabilitación, cualificación y redinamización social y económica del centro histórico, por motivos que es casi innecesario señalar: sus extraordinarios valores urbanos y ambientales; la enorme riqueza de su patrimonio monumental; sus cometidos de centralidad, o mejor dicho, de aglutinamiento de diversas "centralidades": institucionales, simbólicas, religiosas, culturales, pero también comerciales y recreativas; su fundamental caracterización como soporte de actividades turísticas, en todos sus aspectos (visitas, establecimientos hoteleros, comercios, hostelería, etc.); su importancia como elemento de ensamble de los diferentes crecimientos de la ciudad; el papel estructural de sus bordes en el sistema de conexiones viarias de la ciudad y en su estructuración funcional...

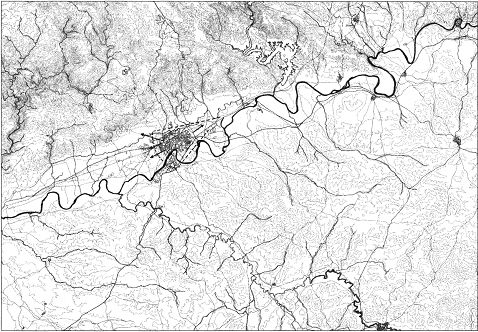

Pero también debemos conceder un papel primordial al centro histórico por su gran importancia como soporte de población y de actividades económicas. Es un tópico el decir que el centro constituyó , hasta finales del XIX y comienzos de nuestro siglo, prácticamente la totalidad de la ciudad de Córdoba.

El fuerte crecimiento de las últimas décadas ha hecho disminuir el peso relativo del casco en el conjunto de la ciudad, cuya población se sitúa aproximadamente en los 37.000 habitantes (37.765 hab. según Padrón 1993 = 12,05 población total).

El presente documento incluye las directrices urbanísticas para la que se regirá el Plan Especial del Casco Histórico como desarrollo de este documento de Plan General. Es por ello que nos limitaremos, a algunas consideraciones sobre los criterios y estrategias de actuación que entendemos necesarias, desde nuestra perspectiva de planeamiento general, consideraciones apoyadas en los planteamientos de los Documentos del Avance del Plan Especial.

Dentro de nuestro trabajo, desarrollaremos más adelante propuestas específicas para su sistema de bordes, cuya reordenación y estructuración constituyen unas de las exigencias más importantes no sólo para la rehabilitación del casco sino para la mejor articulación del conjunto de la ciudad.

El documento del Plan Especial del Casco Histórico deberá desarrollar el conjunto de estas directrices, de manera que se acompasen la tramitación del Plan General y Plan Especial garantizando una total integración urbanística entre ambos documentos y el posterior desarrollo tanto en el conjunto de sus acciones o propuestas como en el de su propia gestión urbanística.

En esta perspectiva, nuestros objetivos para el Casco Histórico son paralelos a los que plantea el Avance del Plan Especial:

Protección y valoración del patrimonio monumental. Como es obvio, en ningún modo puede restringirse este criterio a una opción de salvaguardia "pasiva", sino que deberá enlazarse a unas visiones "activas", de restauración y adecuación, con los problemas fundamentales de la reutilización y reconversión funcional de muchos edificios.

Es patente la enorme riqueza del patrimonio monumental y sus amplísimas dimensiones: El Plan Especial propone 78 Catalogaciones monumentales en la Villa, y 47 en la Ajerquía, que engloban iglesias, conventos, palacios y casas nobiliarias, edificaciones civiles e institucionales, antiguos hospitales, y numerosos y variados elementos singulares.

Junto a estas edificaciones o espacios de valores monumentales, el Plan Especial propone la catalogación de 513 edificios, 280 en la Villa, 213 en la Ajerquía y 20 en los bordes, que en su mayoría consisten en edificios de viviendas, con numerosos ejemplos de las características Casas-Patio, pero que incluyen asimismo otros tipos, como palacios y casas solariegas, edificios plurifamiliares, casas de vecindad, corrales de vecinos, etc.

Junto a esos tipos edificatorios residenciales, la Catalogación afecta a edificios de muy diferentes usos: religiosos; de carácter educativo (Instituto Politécnico, Colegio Salesiano, Colegio Espíritu Santo, Escuela de Artes y Oficios, etc.); de usos recreativos y culturales (como varios teatros), institucionales (Archivo histórico, Cámara de Comercio, Banco de España); militares, e incluso industriales, como Sevillana de Electricidad.

Muchos de los 125 monumentos y de los más de 500 edificios catalogados se encuentran en buen o aceptable estado, y utilizados correctamente. Pero son también muy numerosos los que se encuentran deteriorados, infrautilizados o desocupados, o con usos incoherentes con la caracterización arquitectónica.

La rehabilitación de las edificaciones de vivienda se integrará en la estrategia general de recuperación de los tejidos residenciales históricos. Pero en las edificaciones no residenciales será necesario plantear muchas veces opciones de reconversión a nuevos usos. En este sentido, entendemos necesario articular estrechamente los criterios estrictamente arquitectónicos (con una atención central a los aspectos relacionados con su "capacidad" para albergar nuevos usos) con los criterios de reforzamiento y cualificación de las estructuras dotacionales del centro, a los que nos referiremos posteriormente.

Rehabilitación del caserío tradicional, manteniendo su caracterización residencial y fomentando la incorporación de nueva población.

Como antes hemos indicado, el centro histórico agrupa algo más de 14.000 viviendas de las que en su mayor parte son viviendas antiguas, con la característica agregación de los tejidos de raíz islámica, predominando las tradicionales tipologías con patios. Una parte significativa de estas viviendas son unifamiliares (algo más de 2.200), siendo las restantes plurifamiliares, con una media de 5 viviendas por edificio, concentrándose en las áreas renovadas del noroeste del casco y del este, con medias más elevadas de viviendas por edificio, siendo las edificaciones plurifamiliares de los tejidos antiguos de menor entidad (con las excepciones de los corrales de vecinos y otras tipologías similares). Este aspecto no es sólo interesante para la comprensión de la morfología de la ciudad, sino también a efectos operativos de los procesos de rehabilitación, al inducir unos modelos de gestión basados en pequeñas unidades edificatorias, unifamiliares o con escaso número de viviendas.

Contra lo que cabría esperar, conociendo el proceso de despoblamiento del casco, al que inmediatamente nos referiremos, el porcentaje de viviendas desocupadas no es excesivamente elevado, aunque sí significativo: unas 2.700 (un 19 %), mientras que 10.800 se utilizan como vivienda permanente y unas 700 de forma estacional o secundaria. En cualquier caso, la desocupación constituye un problema relevante por muchos motivos:

En primer lugar, por su magnitud, que duplica la tasa de desocupación que se estima "normal" en el funcionamiento del mercado de vivienda.

En segundo lugar, porque coinciden casi siempre con tipologías inadecuadas o situaciones de fuerte deterioro, por lo que no cabe hacer depender su ocupación del simple funcionamiento del mercado, requiriendo, en medidas diversas, iniciativas públicas, bien fomentando la actuación de los particulares, bien a través de gestión directa.

Y, en tercer lugar, porque no se distribuyen homogéneamente en el casco, sino que afectan sobre todo a las zonas con mayores deficiencias morfológicas, urbanas y ambientales, como los barrios populares del sureste, y, sobre todo, los del Cerro de la Golondrina y de la Magdalena.,en los que aparecen tasas de desocupación superiores al 25%, con todo lo que ello conlleva en otros componentes urbanos: decadencia comercial y económica, empobrecimiento de las relaciones sociales, fenómenos de marginalidad, etc.

La empresa municipal Vimcorsa ha desarrollado a lo largo de los últimos años una continuada actividad de rehabilitación, basada sobre todo en un esquema de intervenciones diseminadas. Pero, como está sucediendo en otras muchas ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia o Valladolid, parece llegado el momento de plantear una nueva estrategia de rehabilitación programada de áreas, dotada de recursos a la escala de las amplias necesidades existentes.

En este aspecto, resulta importante reflexionar sobre la capacidad que ofrecen algunas de las áreas de borde vacantes, para la ubicación de algunas propuestas de vivienda, utilizables como alojamientos-puente en las operaciones de renovación y rehabilitación de las áreas más deterioradas, que requerirán en muchos casos el abandono de las viviendas durante las fases de obras.

También será interesante estudiar la capacidad de adaptación de las tipologías tradicionales para nuevos programas de vivienda diferentes de los esquemas familiares predominantes (pero que cada vez se corresponden menos con la estructura demográfica y las formas de vida), con la creciente necesidad de ofertas para lo que se viene en llamar "grupos específicos", como viviendas individuales, viviendas para parejas jóvenes, grupos no familiares, viviendas asistidas para ancianos, residencia colectiva, etc.

Revitalización y dinamización demográfica y social del casco. En directa relación con el objetivo anterior, se sitúa la necesaria revitalización demográfica del casco, fomentando la incorporación de una población más joven, y más articulada socioeconómicante y culturalmente.

En efecto, uno de los fenómenos que caracterizan más nítidamente la evolución y situación actual del casco histórico es el fuerte descenso de su población, que ha ido acompañado, en una relación casi inmediata, con su creciente envejecimiento.

Basta recordar que en 1960 el casco tenía 70.781 habitantes, casi el doble de los actuales, representando en aquel momento el 37% del total de la población cordobesa (por lo que comprobamos que incluso en esos años muy recientes, el casco era una componente todavía determinante de la ciudad). En los 60 comienza un proceso de vaciamiento inducido sobre todo por la salida de su población hacia las nuevas áreas de vivienda periférica, hasta el punto de que en 1970, el casco había perdido ya 25.000 habitantes , casi una tercera parte de los que tenía en 1960. Los 45.780 habitantes de ese último año 1970 ya suponen sólo un 20% del total.

El vaciamiento poblacional ha conllevado, como antes señalábamos, el envejecimiento de la población, por dos motivos: porque han sido sobre todo los estratos jóvenes y maduros los que han ido abandonando el centro, y porque ese fenómeno no se ha compensado con la incorporación de nueva población. Por ello, el centro posee hoy una estructura demográfica envejecida, suponiendo en muchos barrios la población mayor de 65 años más de un 20 % del total (con lo que ello implica en cuanto a decaimiento paralelo de actividades comerciales y económicas, etc) y sobre todo, con lo que anuncia en cuanto al acrecentamiento de ese proceso en los próximos años, salvo que se afronten unas políticas capaces de atraer nuevos residentes (porque no creemos que surjan espontáneamente procesos privados que resuelvan ese problema).

¿Qué medidas públicas pueden fomentar esa renovación y dinamización demográfica y también socio-económica? Fundamentalmente, las dirigidas a la rehabilitación y renovación de la vivienda, pero siempre que se enmarquen en programas integrales, esto es, mejorando simultáneamente la calidad del espacio libre, implantando servicios y dotaciones básicas (comercio, guarderías, centros de salud, etc.) , mejorando las condiciones de accesibilidad, etc..

Mejorar las condiciones de accesibilidad, reducir y "moderar" el tráfico de automóviles y extender y cualificar las tramas peatonales y de "coexistencia", favoreciendo asimismo la implantación de aparcamientos para residentes.

El viario interior del casco, salvo excepciones, es muy inadecuado para el automóvil, por sus reducidas secciones, la frecuencia de "estrangulamientos", los dificultosos entronques, etc.

Por otra parte, por sus dimensiones y su topografía permite prácticamente un sistema general de recorridos peatonales, aunque con algunas dificultades (de norte a sur puede atravesarse en poco más de un cuarto de hora, pero de este a oeste la duración es ya significativa, de casi media hora).

Ahora bien, cualquier opción por la extensión de las tramas peatonales debe tener en cuenta no sólo esos aspectos dimensionales, sino también las complejas y variadas necesidades de suministro de mercancías a las muy numerosas actividades comerciales y productivas, el acceso a hoteles, la vivienda (recordemos que el casco incluye nada menos que 14.000 viviendas), las dotaciones públicas, etc.

Lo que parece evidente, en una primera aproximación, es el interés de limitar el tráfico de paso a través del centro, toda vez que no cuenta con ninguna calle adaptada por su trazado y sección a esa función, y que según los Estudios de Tráfico y Movilidad utilizados por el Plan Especial, más del 50% de los flujos de tráfico en el casco no tienen su origen o destino en su interior, sino que son exclusivamente de paso.

Las técnicas para evitar ese tráfico de paso, desviándolo hacia el anillo perimetral, son de fácil aplicación, con la creación de "bucles" que permitirían sólo el acceso a las áreas que envuelven, sin permitir el paso a los "bucles" contiguos.

El Avance del Plan Especial opta por un modelo que califica de "mínimo tráfico y máxima accesibilidad", con el que estamos sustancialmente de acuerdo, que articula tres escalas de viario:

- Una primera escala de libre accesibilidad en "bucles" desde las Rondas.

- A partir de cada "bucle", una segunda ramificación de viario restringido a carga y descarga, cocheras particulares y "Acire".

- Y, en una tercera ramificación, una trama capilar de viario peatonal con compatibilidad de paso de vehículos a cocheras particulares.

De este modo se eliminarían los tráficos de paso y el centro se configuraría mayoritariamente como un sistema peatonal.

En inmediata relación con estos aspectos encontramos los problemas de aparcamiento, en su dos componentes más importantes: los derivados de las actividades comerciales, hoteleras, etc. y los determinados por los residentes. La estrategia de mejora de la accesibilidad, tanto en los "bucles" como en la segunda ramificación de acceso restringido, y de extensión de las áreas peatonales, conllevará, sin duda, una reducción de las ya escasas plazas de aparcamiento en superficie hoy existentes.

El Plan Especial propone una serie de edificios de aparcamiento distribuidos estratégicamente en el casco, con un total de 4.840 plazas, de las cuales casi todas de nueva creación, Y, complementariamente, propone 4.440 en las áreas de borde, que no se dirigirían tanto a los residentes como a las personas que acudan al centro, por cualquier motivo (trabajo, compras, visitas turísticas,etc.).

Cualificación y adecuación de los espacios libres del casco

El centro de Córdoba posee un riquísimo sistema de espacios libres, caracterizado por la continuidad visual y de recorridos entre los espacios libres exteriores y los espacios interiores, como patios, jardines y huertos.

Por tanto, una característica esencial de la estrategia de rehabilitación del centro será el planteamiento global de la recualificación de los espacios libres, no limitando los criterios de intervención y ordenación a los espacios públicos, en el sentido estricto, sino velando siempre por el mantenimiento o la recuperación de las transparencias y continuidades con los espacios privados, e incluso previendo medidas de apoyo económico público para la adecuación de algunos de esos espacios privados.

El sistema de espacios libres públicos históricos presenta, como es bien conocido, una fuerte variedad, dentro de los invariantes morfológicos que caracterizan el casco cordobés: así, podemos distinguir los viales principales y las plazas con excepcionales valores históricos y ambientales, por su relación con los grandes monumentos o por sus valores propios, como el entramado de calles entorno a la mezquita o a los diferentes elementos de la muralla, las plazas de San Pedro, San Agustín, Magdalena, Cardenal Toledo, Potro, Tendillas, Trinidad y tantas otras, a las que hay que añadir algunos espacios de caracterización singular como la Plaza de la Corredera.

Asímismo, debemos considerar los valores morfológicos y ambientales de todo su sistema de calles, sinuosas e irregulares, marcadas por la diferenciación de su estructura capilar de origen islámico, con la articulación entre las calles que asumían funciones de conexión entre los diferentes barrios y los puntos fundamentales de la ciudad (puertas de las murallas, focos de la vida religiosa, mercados, etc.), las calles ramificadas a partir de ese sistema principal, y el sinnúmero de pequeños ramales, callejones sin salida etc.

Esa caracterización islámica de las tramas viarias hace que su trazado y sus secciones sean extremadamente irregulares. Por otra parte su morfología orgánica determina unos tipos de encuentros muy peculiares entre las calles, casi siempre angulares, formando compases, espacios trapezoidales etc. sobre los que la posterior implantación cristiana ha ido tratando de asentar, buscando algún modo de focalidad sus monumentos religiosos o sus grandes edificaciones civiles.

Salvo excepciones resultantes de reformas modernas desafortunadas, el casco de Córdoba mantiene casi íntegramente la conformación histórica de ese sistema de espacios libres. En general, el tratamiento de esos espacios no es satisfactorio, en gran medida por haber sido acondicionados para el tráfico de automóviles. Pero también debemos hacer mención a problemas tan fundamentales como son la heterogeneidad de los pavimentos, la excesiva dureza de muchas plazuelas y ámbitos libres, que podrían acoger arbolado y elementos ornamentales, la incorrecta definición de los aparcamientos etc..

Entendemos, de acuerdo con el Avance del Plan Especial, que la recualificación y adecuación de los espacios libres, en conexión a las estrategias de reducción del tráfico de automóviles antes anunciadas, constituye una de las directrices fundamentales de la estrategia de rehabilitación integral del casco.

Para ello, será esencial que desde el Ayuntamiento se acometa un programa de diseño unitario del conjunto del entramado de espacios libres del casco, del que puedan surgir una sucesión de proyectos singulares de tratamiento específico.

Este programa deberá considerar por ejemplo aspectos como los siguientes:

- Estudiar pormenorizadamente cada una de las calles que presentan secciones irregulares, y en las que se prevea el tráfico de automóviles, de modo que los espacios no estrictamente necesarios a la franja de paso de los vehículos se reconviertan a uso peatonal, evitando así las distorsiones hoy existentes, en las que el trazado homogéneo es el de la sección mínima de la acera, mientras que la calzada, por efecto del ensanchamiento de las calles, varía innecesariamente su sección, generando espacios "muertos" sin utilidad por el peatón ni por el automóvil.

- Prever soluciones de pavimentos tipo siguiendo la diferenciación morfológica e histórica del viario, con particular atención al uso peatonal. En este aspecto, no solo será necesario estudiar texturas y materiales, sino también coloración, ya que cabe poner en cuestión algunos pavimentos recientes en los que predominan los colores grises oscuros, de excesivo contraste con la clara coloración de la escena arquitectónica cordobesa.

- Analizar puntualmente todos los espacios que por sus dimensiones y características puedan asumir funciones estanciales, como plazas o plazuelas, o incluso espacios de diseño específico. Es de señalar que existen numerosos espacios de confluencia de calles potencialmente acondicionables como plazas o espacios de estancia, que hoy no cumplen esa función, por una mala posición o una excesiva dimensión del viario, o por su carencia de adecuado tratamiento topográfico, al configurarse con la pendiente natural, y en los que sería suficiente ligeras correcciones en ambos aspectos, para crear magníficos lugares de estancia ciudadana y de percepción turística.

Debemos tener en cuenta, para finalizar esta reflexión, que las ciudades que han tenido mayores éxitos en sus políticas de rehabilitación integral se han apoyado en una decidida y refinada intervención en sus espacios libres, que ha actuado como "motor" de procesos de rehabilitación y dinamización mucho más amplios (pensemos por ejemplo, en nuestro país, en los casos de Oviedo, Palma de Mallorca, Vitoria, Barcelona o Gerona, o en casos extranjeros, como Verona, Nimes, Nantes etc.)

Reforzar, diversificar y articular las estructuras dotacionales del casco.

El casco de Córdoba posee actualmente una notable presencia de edificios dotacionales, pero aún insuficiente en varios aspectos:

- Por un lado, en relación a la amplia disponibilidad de "contenedores" arquitectónicos históricos, que en la mayoría de los casos solo tienen una oportunidad de recuperación a través de su reconversión para usos dotacionales, públicos o privados.

- Por otro lado, por la notable carencia de "equipamientos de base" vinculados a los usos residenciales, carencia que se hace necesario resolver si se pretende acometer una estrategia de reincorporación de nueva población y de mejora de las condiciones de los actuales residentes y por el excesivo sobrepeso de equipamientos "convencionales" (Archivos, Bibliotecas, Museos etc.) y la escasez de dotaciones de nuevo tipo, mas vinculadas a la vida cotidiana ó, en otro extremo opuesto, a los nuevos fenómenos técnicos o sociales. El Avance del Plan Especial establece unos planteamientos que en sus líneas generales consideramos correctos, debiendo constituir el punto de partida de la necesaria reflexión sobre esta estrategia de intervención.

Así, en lo que se refiere a los equipamientos educativos podemos considerar cubiertas las necesidades de carácter escolar, sin necesidad de recurrir a los suelos pendientes de gestión, si bien será necesario prever un aumento del preescolar dentro de la estrategia de rejuvenecimiento y rehabilitación del casco. Por ello, sería conveniente plantear usos dotacionales alternativos a las dotaciones educativas pendientes de cesión.

En lo que concierne a centros universitarios creemos que debe apostarse decididamente por una mayor implantación de facultades y servicios en el casco, preferentemente en edificios monumentales catalogados, en conventos o en otros edificios calificados como servicios en el vigente PGOU.

En cuanto al equipamiento sanitario, creemos adecuadas las propuestas del Plan Especial, para la creación de dos consultorios, uno en la Villa y otro en la Ajerquía.

Al tratar las necesidades de equipamiento deportivo es fundamental tomar en consideración las constricciones derivadas de la morfología existente, que no permiten remodelaciones para unas situaciones con tanta ocupación de superficie como son las deportivas.

Será necesario prever pequeños equipamientos dentro del casco, pero creemos que las necesidades de la población de este ámbito deberán resolverse sobre todo en las grandes piezas de borde hoy disponibles, como los bordes del río junto al Molino de Martos, los antiguos Cuarteles o en el área del salón de la Victoria, junto al hotel Meliá.

Teniendo en cuenta el fuerte envejecimiento que caracteriza a la población actual, será muy importante considerar la necesidad de equipamientos asistenciales. El Plan Especial señala la necesidad de dos centros de tercera edad, uno en la Villa (hoy existente) y otro en la Ajerquía (a ubicar en la casa del Duque de la Victoria). Desde nuestra perspectiva general, creemos que es necesario ampliar este tipo de equipamientos, creando modelos diversos de viviendas o residencias asistidas para ancianos (o para personas con problemas específicos), a localizar tanto en edificaciones del casco aptas para esos usos (pensemos por ejemplo en estructuras conventuales hoy casi abandonadas) o en las áreas de borde.

En definitiva, debe darse una importancia prioritaria al reforzamiento y articulación de los equipamientos administrativos, sociales y culturales. En ese sentido, nos parecen adecuadas algunas de las propuestas del Plan Especial, como la ampliación del Museo Arqueológico, la nueva ubicación del Museo de Santa Cruz, o la creación de un centro cívico en la Villa, en el actual Gobierno Militar, y otro en la Ajerquía, en la actual situación de la Plaza de Corredera. Asimismo creemos interesante la propuesta del Plan Especial de albergar funciones socioculturales en el actual Gobierno Militar, por sus amplias dimensiones y por su estratégica localización.

Entendemos como lugar más apropiado para la implantación de un centro de recepción y atención turística el área de la Torre de la Calahorra, vinculado a las zonas de aparcamiento de autobuses y automóviles de visitantes, que constituiría el punto de arranque para la visita peatonal de la ciudad, a través del atractivo recorrido por el puente romano.

Configuración de un Programa de Rehabilitación Integrada. Valorando positivamente todas las iniciativas que ha venido desarrollando el Ayuntamiento de Córdoba para la rehabilitación del casco, creemos llegado el momento de un avance cualitativo, aprovechando los muy favorables marcos de financiación y gestión que establece la legislación vigente en esta materia. En concreto, planteamos la oportunidad de proceder a la declaración de Areas de Rehabilitación apoyadas en los marcos que establece el Real Decreto 2.190/1995, para la regulación del Plan Cuatrienal de Vivienda 1996-99, así como las normas específicas de la Junta de Andalucía.

Como es conocido estos marcos legales y financieros posibilitan el desarrollo de "actuaciones integradas", incidiendo simultáneamente en la rehabilitación de viviendas, en la adecuación de infraestructuras, la mejora o creación de equipamientos comunitarios, la cualificación de espacios libres etc. Pero junto a estas ventajas económicas debemos considerar otras posibilidades que ofrece el citado Real Decreto, para hacer más eficientes y viables las actuaciones de Rehabilitación Integral.

Estas ventajas normativas y de gestión consisten por ejemplo en:

- Posibilidad de dirigir las subvenciones a actuaciones de nueva edificación de viviendas, complementando las estrategias de rehabilitación.

- Exención de las limitaciones de tamaño máximo de las vivienda susceptibles de subvención para su rehabilitación.

- Exención de requisitos socio-económicos y de niveles de ingresos de los usuarios, con el fin de no establecer discriminaciones que supusiesen un detrimento en la agilidad de las actuaciones (objetivo lógico, puesto que estas Areas de Rehabilitación se concentran siempre en tejidos deteriorados).

- Regulación de las subvenciones a los particulares mediante Normativas específicas, promovidas por los Ayuntamientos y concordadas con las otras Administraciones, adaptadas a los objetivos concretos y condiciones particulares de cada zona de intervención.

En fin, junto a todas estas ventajas debemos reseñar una de orden metodológico: la necesidad de establecer, el Ayuntamiento, unos documentos de programación y gestión unitarios, coordinando las diversas actuaciones en vivienda, espacios libres, infraestructuras, equipamientos, etc., superando así la tradicional, y, en muchas ocasiones, conflictiva autonomización de los diferentes servicios municipales. También debemos considerar las posibilidades de dinamización ciudadana que abren estos Programas de Rehabilitación, que en todas las experiencias desarrolladas en nuestro país se han apoyado en campañas de sensibilización y difusión públicas con amplia incidencia en el tejido social y económico, haciendo de esas estrategias políticas proyectos del conjunto de la ciudad y de los ciudadanos, lo que en último término proporciona las garantías definitivas para el éxito de esas ideas.

ESTRATEGIAS PARA LOS BORDES DEL CASCO HISTORICO.

Los bordes del Casco Histórico. Discontinuidades y fragmentaciones. Esbozos sucesivos de articulación. Los complejos procesos de crecimiento de la ciudad, con la diferenciación morfológica, social y funcional de sus expansiones a partir del casco, han conferido una gran importancia a las "franjas de borde", que poseen una clara identificación en la lectura de la ciudad , unos cometidos funcionales diferenciados, en algunas partes de gran dinamismo (como en el borde norte) y un papel decisivo en el sistema de circulaciones.

Esta importancia urbana de las "franjas de borde" se deriva, en gran parte, de la continuidad estructural que, con todas las contradicciones que nos son sobradamente conocidas, ha proporcionado, y proporciona aún, el viario "anular" apoyado en el trazado de las murallas.

Pero debemos subrayar ya desde este momento que no cabe entender correctamente ese viario como un "sistema", a pesar de su funcionamiento práctico como uno de los elementos fundamentales en los flujos de conexiones internos de la ciudad, y de relaciones con el exterior.

Al contrario, un examen más detallado revela significativas discontinuidades, conflictos e incertidumbres, que sólo en parte se han visto mitigados por las importantes operaciones de infraestructuras viarias realizadas en la última década, pero cuya solución correcta depende en muchos puntos de decisiones urgentes, que intentamos suscitar como propuestas y temas de debate entre los diferentes sectores responsables de la ordenación y construcción de la ciudad.

Por otra parte, una lectura morfológica y funcional de estas "franjas de borde" nos revela heterogeneidades aun más acentuadas, y muy distintas graduaciones en la permeabilidad o segregación entre cada una de las componentes de los bordes y sus inmediatos tejidos del casco histórico.

Una lectura del viario anular. Unos breves comentarios sobre las características esenciales de esa sucesión de vías que conforman el "anillo" servirán para poner de manifiesto su diferente caracterización, y los puntos de conflicto que, a lo largo del tiempo, han ido lastrando su conformación como "sistema continuo".

Si, para comenzar esta lectura, nos situamos en su ángulo suroeste, en la Avenida del Conde de Vallellano, nos encontramos con una clara situación de sobre dimensionamiento viario, con su configuración con 8 carriles (4 + 4) excesiva tanto respecto a los viales que acomenten desde el sur como respecto a las avenidas que flanquean el Salón de la Victoria.

Pero quizá más importante que esta situación de "exceso" de sección sean los problemas que se derivan del conjunto del trazado: su tratamiento como convencional "vía rápida", sin plantearse su factible tratamiento con mediana arbolada, con el fin de mejorar su calidad ambiental; su prolongado corte en las tramas urbanas situadas a uno y otro lado del vial; su carencia de relaciones con las franjas verdes que lo flanquean; sus poco satisfactorias conexiones con las vías de servicio paralelas, etc.

Siguiendo hacia el norte, las Glorietas que enlazan esta Avenida con las que flanquean el Salón de la Victoria son casi un ejemplo de "manual" de los modelos que hasta hace poco tiempo caracterizaron, en todas nuestras ciudades, el entendimiento y el proyecto del viario urbano, desde el total predominio de las exigencias de funcionalidad del tráfico de automóviles, con escasa o nula atención hacia las condicionantes que podrían derivarse del paisaje urbano (en este caso, con la singular presencia del Salón de la Victoria), de las necesidades del peatón, etc.

En el Paseo de la Victoria volvemos a encontrar algunos de los rasgos, aunque más mitigados, que ya habíamos identificado en la Avenida del Conde de Vallellano: el excesivo dimensionamiento de su sección, o, mejor dicho, su tratamiento en continuidad como "vía rápida" casi sin otros elementos de mitigación que los pasos de peatones regulados semafóricamente; sus deficientes conexiones con la vía de servicio, etc. aspectos todos ellos que crean en esta vía un "efecto frontera" entre el casco y los tejidos recientes, y un cierto aislamiento y clima de "agresión ambiental" en uno de los espacios urbanos más valiosos de la ciudad: el Salón de la Victoria. Similares problemas detectamos si analizamos la situación de la otra vía paralela, la Avenida de la República Argentina, acrecentados por la acometida del importante vial transversal de la Avenida de Medina Azahara.

El espacio viario entre el Salón de la Victoria y los Jardines Duque de Rivas posee un papel fundamental en la articulación del "anillo" de los bordes del casco, al abrir los giros entre las dos Avenidas que flanquean el Salón (con la decisiva comunicación hacia las áreas de Poniente), la prolongación hacia el norte a través de la Avenida de Cervantes y, hacia el este, con toda la importancia de los inmediatos sectores comerciales, a través de la Ronda de Tejares.

También encontramos en este caso un esquema planteado desde concepciones de mecánica adaptación a la funcionalidad del tráfico de automóviles, pero que, como contrapartida, crean situaciones de "corte" en los tejidos que lo rodean , agreden el valioso paisaje urbano de su entorno, dificultan los recorridos peatonales... e incluso generan, quizá por sobre exceso de esa visión "eficientista" del tráfico, disfunciones en los flujos de vehículos.

La Avenida de la Ronda de los Tejares posee condiciones adecuadas, desde el punto de vista del tráfico, aunque conviene reseñar la escasa calidad ambiental de sus aceras y espacios peatonales, características que se presentan asimismo en la paralela Avenida de América.

La Avenida de las Ollerías resuelve eficazmente los flujos este-oeste, con la advertencia sobre la capacidad de mejora ambiental de sus aceras y espacios peatonales, y sobre la existencia de varios puntos de conflicto en sus entronques con los tejidos del casco, como en la Puerta del Colodro, o el Jardín del Santo Cristo.

Mayores problemas presenta el área de confluencia de esta Avenida con el eje transversal formado por la Avenida de Almogávares y Ronda del Marrubial, así como su prolongación con la carretera de Almadén. En efecto, el trazado impuesto por la presencia del Hospital Militar hace que la Avenida de Almogávares presente una sección insuficiente para los flujos que debería canalizar, conectando los barrios del noreste con la Ronda, y, además, provoca una confluencia de irregular geometría, muy ineficiente para la canalización del tráfico.

La Ronda del Marrubial posee una muy reducida sección, por las construcciones derivadas de la cercanía entre las edificaciones y la muralla. La ejecución de las operaciones de remodelación previstas por la Gerencia de Urbanismo permitirá resolver este problema, ocasión que debe ser aprovechada lógicamente para ampliar y mejorar los espacios libres que bordean las murallas y el sistema de recorridos peatonales.

En los tramos sucesivos, del Campo de San Antón y Campo de Madre de Dios, los problemas son mucho mayores: en general, muy deficientes encuentros con el borde de la edificación del casco, con desajustes en el trazado de aceras, desniveles, "cadena" de vados de Madre de

Dios, conflictivos entronques con las vías procedentes de Puerta Nueva, diferencias de rasantes de calle y bordes peatonales, etc.

Pero es en el extremo sur, en los recientes nudos viarios de la Ronda de los Mártires, donde , en nuestra opinión, se ha creado uno de los puntos más conflictivos y agresivos desde una estrategia de cualificación paisajística de los bordes del casco, y ello por muchos motivos: por entrar en contradicción con cualquier estrategia de mitigación o restricción del tráfico en la Ribera, por su agresión a este lugar, de gran relevancia en el paisaje histórico cordobés, por cortar la posibilidad de un contacto fluido con el río, cara a la necesaria actuación de valoración de sus márgenes, azudes y molinos, etc.

En fin, llegamos en nuestra descripción al eje de la Ribera, en toda su extensión entre el Puente de San Rafael y el nudo de la Ronda de los Mártires al que acabamos de referirnos.

Como es bien sabido, una desafortunada sucesión de decisiones o, quizá mejor expresado, de carencia de decisiones -producidas a lo largo de muchas décadas- ha hecho de la Ribera no el amable paseo urbano de borde al que tendía por su posición, su relación con el río y el casco, sus propias dimensiones, sino un eje viario de gran densidad y elevada velocidad, con todas las características de una vía de Ronda rápida, concebida únicamente en función de la maximización de su capacidad.

Los problemas ambientales que esta vía genera son sobradamente conocidos: agresiones visuales sobre los conjuntos monumentales que flanquea, devaluando su percepción; práctica imposibilidad de utilizar este espacio para recorridos peatonales, tanto de visitantes turísticos como de los ciudadanos; negativa y durísima imagen desde el otro lado del río, afectando a una de las escenas imprescindibles para la percepción del paisaje histórico de la villa y el río; muy conflictivos encuentros con las diminutas calles del tejido interior del casco; agresivo encuentro con los enclaves monumentales del puente romano y del área de la Mezquita...

Pero también deberían resaltarse los problemas que genera en el propio caserío de borde, al actuar como "frontera" con mínima permeabilidad, incidiendo en la decadencia de la edificación y de los usos (no es casual que la mayoría de la franja de borde del casco se encuentre desarticulada y degradada, siendo muy escasas las actuaciones de renovación o rehabilitación, en contraste con sus potenciales valores de posición).

Para terminar estas alusiones, nos referiremos al problema de las conexiones de la ciudad con el otro lado del río: en este aspecto, los problemas fundamentales conciernen a la discontinuidad entre los flujos de tráfico apoyados en el nuevo puente que enlaza con Miraflores, y el Puente de San Rafael, con la exigencia patente desde todos los puntos de vista de peatonalizar el puente romano.

En efecto, la realización de esa continuidad a través de la Avda. de la Confederación parece poco justificada, por su impacto ambiental sobre el borde del río, y por la dificultad de su entronque con el puente de San Rafael.

Algunas de estas piezas, como el Hospital Militar, los Cuarteles o el antiguo Matadero, se encuentran actualmente desocupados, constituyendo unas "áreas de oportunidad" de extraordinario interés para la ciudad. En los dos primeros casos, las estrategias de intervención deberán tener en cuenta los considerables valores históricos de estos edificios, planteando al menos la conservación de sus arquitecturas fundamentales.

En el tercer caso no existen estos condicionantes, por lo que cabría una actuación más libre, siempre teniendo en cuenta el complejo contexto en que se sitúa, frente a la Facultad de Derecho, la Iglesia del Carmen y la Puerta Nueva, por un lado, y en conexión a los recientes bloques de las calles Melilla y Magallanes, por otro lado.

Los espacios libres de los bordes. Como resultado del proceso de conformación histórica de la ciudad, con la marca determinante de sus murallas, y como consecuencia asimismo de los variados fenómenos de crecimiento en las diversas direcciones del recinto antiguo, el anillo que forma los bordes del casco hilvana numerosos y muy diversos espacios libres.

Siguiendo el orden descriptivo que adoptábamos al referirnos al viario, comenzaremos refiriéndonos a los jardines de la Avenida de Conde de Vallellano, a ambos lados de un vial caracterizado por su fuerte sección, lo que permite la disposición de sendos carriles peatonales y de "bici" flanqueando al mismo. A continuación, se sitúan los Jardines de la Victoria, uno de los mejores ejemplos de los salones urbanos de finales del XIX en todo nuestro país, y que hoy se encuentran en una situación de preocupante deterioro.

En primer lugar, y sin entrar a criticar la implantación del Hotel Meliá, resultante de poco meditadas decisiones Municipales en aquel momento, pero que hoy parece prácticamente irreversible, sí queremos subrayar nuestra visión crítica de los dos equipamientos que se sitúan junto al Hotel, la Escuela y la Pista de Aprendizaje Viario Infantil. Entendemos que estos dos servicios Municipales pueden y deben implantarse con mucha mayor eficiencia en otras áreas cercanas, permitiendo recuperar como zona verde estos espacios, siguiendo la configuración originaria de los jardines.

En lo que respecta al tratamiento de los jardines, es de subrayar su deficiente diseño, por el excesivo peso de las superficies de terrizo, en detrimento de los espacios verdes, que se encuentran además ajardinados sumariamente, sin elementos vegetales de dimensiones pequeñas y medias que sirviesen de transición con los árboles de gran porte que caracterizan los jardines.

Debemos reseñar también la carencia de un tratamiento adecuado en sus bordes, a uno y otro lado de los jardines, ya que su "vocación" como amables espacios de paseo se encuentra obstaculizada por su indefinición, su excesiva contigüidad al viario, la falta de elementos que incentivasen el paseo y la estancia (pérgolas, mobiliario, elementos ornamentales etc.).

Estas deficiencias de diseño y de tratamiento de jardinería son aún más acentuadas en los pasos transversales que enlazan las nuevas áreas de poniente con el casco histórico. En este aspecto, creemos que el descubrimiento de los restos arqueológicos del mausoleo romano en el paso entre la Avenida de Medina Azahara y la calle de la Concepción, debe servir como inductor de un proceso de rediseño de los jardines, más ambicioso que el limitado a un tratamiento de esos restos.

Incluimos además una propuesta de implantación de glorietas en los extremos Norte del Paseo de la Victoria y de la Avda. República Argentina, que posibilitaría el tráfico directo de vehículos desde la Avda. de los Mozárabes a la Avda. Ronda de los Tejares. En cuanto a elementos tan significativos como el Pabellón del Círculo de la Amistad y la Pérgola de los Jardines del Duque de Rivas, ambos protegidos en el vigente Plan, queremos hacer patente nuestra preocupación por su actual deterioro.

En fin, queremos hacer patente nuestra preocupación por el deterioro de dos elementos tan significativos como son el Pabellón del Círculo de la Amistad y la Pérgola.

En los jardines de la Plaza de Colón la situación general es adecuada, aunque aparecen algunas deficiencias puntuales, como es la excesiva proporción de espacios pavimentados respecto a espacios verdes, o la plantación de especies muy poco coherentes con la vegetación autóctona sobre todo en su lado occidental, o la mala posición de los elementos de mobiliario urbano. Asimismo, aparecen elementos incongruentes como una caseta de obras, o algunos pequeños senderos de borde sin función estancial ni de paseo. Como es sabido, se sitúan en estos jardines dos edificios de carácter educativo, que en nuestra opinión no distorsionan este espacio, aunque cabría plantearse el traslado de sus funciones a otras zonas, con la posibilidad de introducir otros usos dotacionales más adecuados al lugar.

La configuración del tramo norte de la Avenida del Gran Capitán posee hoy solo un tratamiento viario convencional, en contradicción de sus posibilidades como espacio estancial y de paseo, en relación a la densidad de usos comerciales de la zona.

En los bordes de la Avenida de las Ollerías encontramos algunos espacios históricos, como la Puerta del Colodro, Plaza de la Lagunilla o el Jardín del Santo Cristo con todos los problemas de desajuste de rasantes y conflictos de encuentros que antes hemos comentado, acrecentados por la carencia de tratamientos ambientales acordes con los notables valores históricos que posee.

La Propuesta trata de acentuar la continuidad entre la Avda. de los Almogávares y la Ronda del Marrubial mediante el aumento a 10 metros de la sección del vial en el último tramo de dicha Avda.

En la Ronda del Marrubial el diseño, el dimensionamiento y el tratamiento de los bordes de las murallas son muy desafortunados, entre otros motivos por las fuertes constricciones dimensionales que hoy posee la Ronda y que debemos tratar de resolver, como así se hace mediante las actuaciones urbanísticas LE-1.a, b, c y d.

Siguiendo al sur, en la Plaza del Corazón de María, un enclave de gran valor histórico, debemos poner en cuestión el diseño de la Plaza, con su separación altimétrica, y el excesivo espacio de los viales que la rodean.

La solución diseñada para la U.E. LE-12 "Plaza Corazón de María" trata de solventar el efecto "embudo" que se produce entre la Avda. de Barcelona y la Ronda Marrubial, problema que aumentaría en sentido opuesto con la ejecución de la nueva solución prevista para dicha Ronda.

En la Puerta Nueva, nos encontramos con uno de los problemas que se repiten en muchos lugares del borde: su configuración atendiendo a la continuidad de los viarios que acometen a ese espacio, y que en términos funcionales resultan en algunos puntos innecesarios. Por ejemplo, dada la actual configuración del viario de borde, resulta innecesaria la prolongación de la calle Alfonso XII hacia la vía del Campo de San Antón, que hoy segrega los jardines de la facultad de derecho respecto a la Plaza.

En definitiva, finalizamos esta apreciación con el extenso tramo de la ribera del Guadalquivir entre los Alcázares y la Ronda de los Mártires, hoy configurada como una vía de tráfico rápido, sin ninguna posibilidad de utilización de sus excepcionales capacidades ambientales, como lugar de paseo y de delicado remate de los tejidos del casco antiguo hacia el río. Pensamos que la propuesta de sistema de bordes del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, constituye una solución correcta a dicha situación.

El presente Plan General incorpora las propuestas del PEPCH referentes al tramo de ribera mencionado, con especial atención a la prevista peatonalización del área circundante a la Torre de la Calahorra, del Puente Romano y del tramo de Ronda de Isasa comprendido entre las calles S. Teresa de Jornet y Caño Quebrado, previéndose además la peatonalización del solar utilizado actualmente como aparcamiento en superficie ubicado al Este de la Puerta del Puente.

CAPITULO NOVENO.- ORDENANZA DE LA ZONA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (UAD).

CAPITULO NOVENO

ORDENANZA DE LA ZONA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (UAD).

Artículo 13.9.1. Definición y subzonificación

Comprende esta zona las áreas representadas en el plano de Calificación, Usos y Sistemas con la trama de UAD. Han quedado establecidas tres subzonas según la intensidad y uso de la edificación y que se denominan UAD-1, UAD-2, UAD-3.

Artículo 13.9.2. Condiciones de Ordenación

1. Parcelas.

a) Superficie mínima admisible de parcela:

UAD-1............................................ 180 m2s