2.1.5. LA VEGETACIÓN Y LOS USOS AGRÍCOLAS

2.1.5.1. INTRODUCCIÓN.

2.1.5.1.1. División natural de la zona.

Se ha dividido el municipio en tres zonas bien diferenciadas: La Sierra, la Vega y la Campiña.

La Sierra, integrada dentro del macizo de Sierra Morena, es de vocación fundamentalmente ganadera y forestal, aunque esté relativamente extendido el cultivodel olivo. La Vega y la Campiña dedicadas a la agricultura, la primera en regadío y la segunda en secano.

2.1.5.1.2. Caracterización bioclimática de la zona.

La vegetación del territorio que nos ocupa es típicamente termófila, como se puede deducir por la presencia de numerosas especies indicadoras, entrelas que citaremos:

Olea europea v. oleaster(acebuche)

Pistacia lentiscus(lentisco)

Rhamnus oleoidis

Chamaerops humilis(palmito)

Myrtus comunis(arrayan)

Nerium oleander(adelta)

Teucrium fruticans(olivilla)

Phlomis purpurea

Por citar alguno de los más comunes...

De todas ellas, algunas, cono el palmito, se hallan poco representadas; habiéndose localizado este solo en algunas zonas del cuadrante oeste del municipio, casi en su límite occidental. Otras, por el contrario, están ampliamente representadas, como el lentisco, presente en todas las formaciones de monte bajo observadas, o la adelfa que se localiza a lo largo de casi todos los cauces fluviales de la zona, en lugares no muy expuestos al curso o en los arroyos y torrenteras. Todo este conjunto de plantas nos indica la casi total ausencia de heladas invernales.

Por la vegetación potencial observada, y por la presencia de numerosos bioindicadores, se reconocen en la zona dos pisos bioclimáticos: Termomediterráneo, que ocupa vega y campiña y Mesomediterráneo, que se extiende por toda la Sierra.

A/.El piso Termomediterráneo.

Se caracteriza climatológicamente por unas temperaturas medias anuales superiores a los 16ºC. La vegetación potencial de este territorio corresponde a un encinar, que fitosociológicamente se conoce con el nombre de Oleo-Quercetum, en la zona de la Campiña. En la Vega, y debido a la influencia de un nivel freático más alto, la vegetación se torna hidrófila v potencialmente en estas zonas se localizaría, junto al río, en lugares sometidos a inundaciones periódicas de carácter más o menos permanente, una chopera dominada por Populus alba, Tamarix africana, Salix sp.pl., entre otras que se conoce con el nombre de Salici-Populetum. En una segunda banda, en los lugares donde todavía se mantiene un nivel freático alto, pero que ya no se inundan más que de forma esporádica, se establecería una olmeda, dominada por Ulmus minor, bajo la cual se desarrolla el geofito Arum italicum, que da nombre a la asociación a que corresponde esta olmeda: Aro-Ulmetum minoris.

B/. El Piso Mesomediterráneo.

En él las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 12 y 16º C. En este piso y en nuestro territorio se reconocidos bosques climáticos diferentes, ambos pertenecientes, al igual que el anterior, a la clase Quercetea ilicis (Bosques esclerófilos mediterráneos), que fisionomicamente se corresponden en un estrato arbóreo, uno con el encinar y otro con el alcornocal. Los encinares, más extendidos que los alcornocales, llevan como plantas más características : Quercus ilex, Q. coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebintus, Phyllirea media., etc. Fitosociológicamente pueden adscribirse a la asociación Pyro - Quercetum. Los alcornocales ocupan las depresiones más húmedas y frescas donde dominan Quercus suber (Alcornoque), Arbutus unedo (Madroño), Erica arborea, etc. Es un bosque típicamente extremeño, que se conoce bajo el nombre de Sanguisorbo - Quercetum.

2.1.5.1.3. Caracterización corología de la zona.

Atendiendo a la distribución tanto de especies como de asociaciones, distinguimos dos provincias corológicas claramente delimitadas: Luso Extremadurense, que incluiría a la Sierra v la Bética, que comprendería el resto.

A/. Provincia Luso-Extremadurense.

Entre los taxones típicamente luso extremeños encontrados solo citaremos, de entre los más característicos:

Arbutus unedo (Madroño)

Quercus suber (A1cornoque)

Securinegia buxifolia(Tamujo)

Alnus glutinosa (Aliso)

Genista hirsuta (Aulaga)

Pbyllirea media

De entre sus asociaciones más representativas mencionaremos:

Pyro-Quercetu] rotundifoliae(encinar extremeño)

Sanguisorbo-Quercetum suberis(alcornocal extremeño)

Pyro-Securinegetum buxifoliae(tamujares)

Phyllireo-Arbutetum unedii(madroñales)

B/. Provincia Bética.

Delos taxones típicamente béticos no se ha encontrado casi ninguno, por dos razones fundamentales: la total deforestación que sufren los territorios béticos de esta zona (Vega y Campiña) el hecho de que las excursiones se realizaran en época de verano para las plantas (Julio, Agosto), lo que ha dificultado el reconocimiento de muchos de estos taxones, como característicos de este territorio podemos citar Phlomis pupurea, Anagyris foetida, Chamaerops humilis.

Asociaciones típicas béticas son:

Salici-Populetum(choperas)

Oleo-Quercetum(Encinar bético térmico)

Asparago-rhamnetum(garrigas)

No se han encontrado en la zona, debido a la intensa transformación agrícola que sufren, tanto vega como campiña, pero su presencia anterior se ha podido deducir por la visita de zonas similares y por la bibliografía.

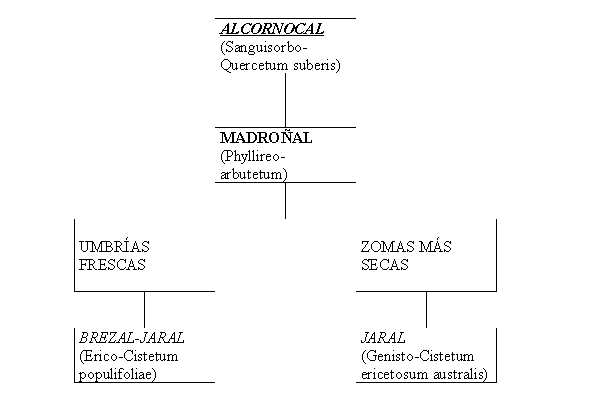

2.1.5.1.4. Etapas de degradación.

Solamente exponer un breve esquema elaborado para la Sierra, ya que en la Vega Y Campiña nos ha sido imposible, por las razones antes aludidas elaborarlo.

ENCINAR (Pyro-Quercetum rotundifoliae)

COSCOJAR (Rhamno-Querción cocciferae)

JARAL CON AULAGAS (Genisto-Cistetum ladaniferi)

2.1.5.1.5. Cartografía de la vegetación: metodología.

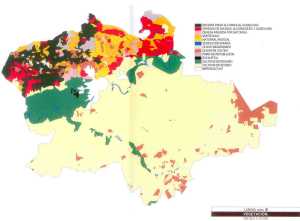

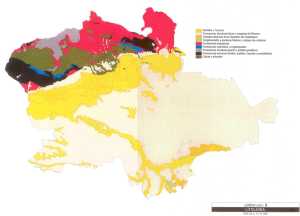

El mapa de vegetación se ha elaborado por Fotointerpretación, utilizado para ello fotografía área a escala 1:15.OOO, de un vuelo realizado en 1.996.

Identificadas las unidades con ayuda del estereoscopio óptico y tras unos recorridos de campo preliminares, fueron trasladadas sobre un sustrato cartográfico a escala 1:25.000 y posteriormente verificados sus limites y composición en otra fase de trabajo de campo.

Hecha esta pequeña introducción pasamos a la descripción de las unidades de vegetación representadas en el mapa adjunto. Unidades, que si bien no se adaptan a una estricta ortodoxia fitosociológica, pensamos que resultan más comprensibles para el lector no avezado en esta ciencia, al tiempo que reflejan mejor la impronta que de ellas se recibe cuando se observan en el campo.

2.1.5.2. ANALISIS DE LA VEGETACIÓN.

2.1.5.2.1. La vegetación arbolada: los bosques (complejo encinar-pinar-alcornocal-acebuchar).

En este apartado se han incluido todas las unidades que de una u otra forma presentan un dosel arbóreo más o menos continuo, excepto las formaciones arboladas ligadas al cauce de los nos que se comentaran en otro apartado.

A/. Encinar-Pinar.

Como ya hemos dicho antes la vegetación potencial normal de la Sierra está constituida por un encinar. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acciónantropozoogena, ha alterado más o menos profundamente este bosque, destruyéndoloaclarándolo, etc..., haciendo así que se forme un complejo mosaico de este bosque con sus etapas regresivas, siendo posible reconocer en muchas parcelas, representantes de las etapas de bosques, monte bajo y matorral juntos, al tiempo que se pueden reconocer encinares en casi todos los estados de evolución o degradación posible. Por otra parte la antigua introducción en la zona de especies como Pinus pinaster y P. pinea, que han medrado bien en la zona, y que favorecidos por el hombre se han naturalizado en ella apareciendo por toda la Sierra en casi todo tipo de formaciones.

Este complejo se halla extendido por toda la zona noroeste del municipio, en toda la Sierra, excepto en el primer contrafuerte que sube del valle, en donde es bastante escaso. No obstante todavía es posible reconocer amplias manchas de encinar puro en las laderas del Río Guadiato, desde donde cruza la carretera que viene desde Santa María de Tras-Sierra hasta su desembocadura, y que en el mapa no se han separado de este complejo por no aumentar excesivamente el numero de manchas resultantes.

B/. Alcornocal.

Corno tales alcornocales se hallan poco extendidos en la Sierra, donde se encuentran relegados a depresiones húmedas, y zonas de umbrías, es decir en general a lugares donde por acción de la topografía se consigue un microclima más húmedo. Sin embargo, no es infrecuente observar, en situaciones favorecidas. Ya aparición de pies de alcornoques sueltos entre el encinar dominante, si bien no se pueden considerar como alcornocales típicos. Estas situaciones no se reflejan en el mapa, debido a su escasa superficie y a su gran dispersión por toda la Sierra.

En estas zonas, más térmicas que el resto de la Sierra, generalmente localizadas en estas zonas se asientan pequeñas manchas de Castaños (Castanea Sativa) que se localizan en. vaguadas zonas de suelo más fresco, se trata de manchas de difícil cartografíapor lo que no han sido incluidos en el mapa.

C/. Encinar-Acebuchar.

En general a lo largo de todo el tramo Oriental del municipio, en el primer contrafuerte de la Sierra desde el Valle del Guadalquivir, y en algunas zonas en situación semejante del tramo occidental, se observa un encinar donde abundan, de forma inusual los acebuches, que en todo el territorio matizan la casi totalidad de formaciones que aparecen con el carácter termófilo que ya se comentaba al principio. Es de destacar que aquí los acebuches se muestran en gran cantidad y con bastarte desarrollo.

Estas formaciones que tienen un claro origen antrópico, presentan desde lejos, el aspecto de un encinar con tonos verdes algo más claros, no apreciándose la abundancia de olivos del mismo hasta que nos acercamos a ellos. Unas veces se trata de acebuches podados y recortados y en otras pocas, se aprecian olivos cultivados o "repoblados" en épocas pretéritas.

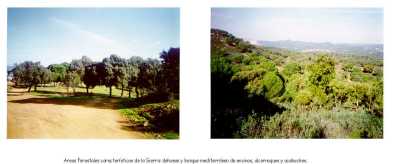

2.1.5.2.2. Las dehesas (Dehesas de encinas-alcornoques-acebuches).

De vocación claramente ganadera aparecen en este territorio ampliamente representadas, con una densidad media aproximada de unos 40-60 pies de arboles por Ha. Se distinguenlas siguientes variantes dependiendo del árbol o árboles dominantes y del estado de conservación del mismos.

A/. Dehesas de encinas.

Tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de los encinares de la zona. Bajo estas condiciones se consigue que del pasto terorífico que se desarrolla en una primera fase, se pase por pastoreo auna pastizal vivazdominadopor la gramínea poa-bulbosa, en sus dos variedades, var. Bulbosa y var vivipara, que forma un denso césped que se mantiene verde desde las primeras lluvias de otoño hasta principios del verano y que constituye un excelente pasto para el ganado ovino.

En ocasiones estas dehesas no se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente se cultivan especies cerealistas, siendo entonces menor el número de pies por Ha. Tanto en estos casos como en los anteriores, la encina constituye una magnifico motor que bombea sales minerales de los horizontesinferiores del suelo a los superiores por medio de la hojarasca de la misma, permitiendo así un cielo de nutrientes más efectivo.

B/. Dehesas de alcornoques.

En estas el árbol que forma el dosel es el alcornoque (Quercus saber). Funcionan exactamente igual que los anteriores y se encuentran distribuidos en zonas similares a las de los alcornocales.

Corno carácter peculiar, únicamente señalar, que al estar en zonas más húmedas, el pasto, que sigue siendo un majada de Poa -bulbosa, en zonas donde la humedad edáfica es mayor, deja paso a un vallicar dominado por especies del genero Agrostis, gramínea de media talla que constituyen, por mantenerse verdes en el verano buenos agostaderos.

Por su mayor frescura se puede mantener el ganado bovino.

C/. Dehesas de encinas y acebuches.

Correspondían al tipo de dehesa desarrollada sobre el complejo encinar-acehuchar, se extiende por el área de esta y es con diferencia la más seca de tres enumeradas.

2.1.5.2.3. Dehesas abandonadas o invadidas por matorral.

Se trata de antiguas dehesas en las que, se dejo de practicar el, pastoreo, condición porotra parte indispensable para su mantenimiento como tal dehesa. Por ello el pastizal se ha embastecido, no siendo apto para el consumo del ganado, o bien ha sido colonizada por el matorral circundante, generalmente por jaras y aulagas.

Si bien no se trata de una unidad muy bien individualizada, se ha marcado aquí para resaltar su todavía posible regeneración.

2.1.5.2.4. Monte Bajo, Matorral y Pastizal.

A/. Monte Bajo.

En esta unidad hemos incluido las formaciones que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora.

Son comunidades nanofanerofiticas donde se encuentran especies como Quercus coccifera (coscoja) Pistacia lentisco (Lentis Co), Phyllirea media (lentisquillo),Arbutus unedo (Madroño) solo en las zonas más frescas, Pistacea terebintus Cornicabra), entre otras.

Fitosociologicamente pueden distinguir dos comunidades de monte bajo, aunque, por ser estructural y catenalmente similares y por tener mismo tratamiento a nivel de impactos, no se han separado en el mapa. Serian los madroñales y los coscojares, los primeros derivados de zonas de alcornocalentre otras plantas presentes podemos citar:Phyllirea media, Arbutus unedo,Erica arborea y E. australis, Cistus populifolius,Rhamnus alathernus, entre otras. Los segundos derivarían del bosque clímax de Encinas entre las plantas que podemos encontrar en ellos destacamos Quercus coccifera, Asparragus albus, Rubia peregrina, subsp. longifolia, Thamnus comunis, etc.

Tanto en unos corno en otros se nota la acusada termicidad de la zona como lo denotan la presencia de plantas en el seno de estas comunidades cono Pistacia lentiscus, Olea europea va oleaster (Acebuche).

B/. Matorral.

Correspondientes a la última etapa de degradación fruticosa de los bosques climácicos ocupan amplias extensiones en la zona serrana del territorio.Como en el caso anterior se pueden distinguir dos tipos en función del bosque, encinar o alcornocal del que procede por degradación.

Se trata de jarales de Cistus ladaniferus, en los que entran Genista hirsuta, Lavandula strechas subsp. sampaiana, Rosmaruinus officinalis, Thynus mastichina, Origanun virens, etc.Estos jarales se asientan por toda 1a sierra en antiguas zonas de Encinar potencial.

En las zonas de Alcornocal se asienta un matorral más fresco donde dan la dominancia Eria australis y Cistus populifolius acompañadas por Lavandula strechas ssp. Boissieri, Erisa arborea.

Como era de esperar entre estas dos comunidades se establecen, todas las transiciones posibles en la zonas de ecotono.

Ocurre también que en algunas zonascalizas de la parte baja de la Sierra, se desarrolla un matorral calcicola, en oposición a lossilicicolas del resto de la Sierra, aunque son fenómenos poco extendidos. Phlomis purpurea y Cistus albidus son plantas matizadoras de este carácter, si no totalmente calcicola, si de mayor basicidad en el sustrato.

C/. Pastizal.

Ocupan zonas ya muy degradadas y alteradas, donde ha sido barrido todo resto de vegetación leñosa. Son muy abundantes y extendidos en pequeñas manchas por toda la Sierra en donde generalmente se dedican a pastoreo. Como dijimos anteriormente estos pastizales oligotrofos pertenecientes a la alianza silicicola Helianthemion, evolucionan por redileo hacia majadales de Poa bulbosa.

2.1.5.2.5. La Vegetación Riparia.

Es la vegetación que orla los bordes de curso de agua permanentes o no.En el mapa, y para simplificar la hemos agrupado en dos grandes grupos, dependiendo o no de que tuvieran chopos.

A/. Vegetación Riparia con Chopos.

Estas choperas orlan las márgenes del Guadalquivir allí donde no han sido arrasadas por el hombre. Se integran en la asociación Salici-Populetum, de la que ya hablamos en la introducción donde dominan Populus alba y Salie sp. Por tratarse de una asociación de apetencias basofilas no penetra en los ríos serranos, ni tampoco en otros cauces de la Campiña, en donde el caudal de los mismos no esta asegurado todo el año.

B/. Vegetación Riparia sin Chopos.

En esta unidad, que se localiza a lo largo de todos los ríos tanto de Sierra como campiña y Guadalquivir deben hacerse una serie de matizaciones.

En la Vega y campiña estas formaciones pueden corresponder (i) a etapas aclaradas donde los chopos han sido quitados siendo el caso de zonas como el Guadalquivir o en algunos charcos permanentes del Guadajoz,(ii)aformacionesde Tamarix y adelfas que se asientan sobre cauces no permanentes de agua.

En la Sierra la variabilidad de esta unidad es algo mayor, en las. zonas donde el agua permanece todo el año se observan pequeñas Alisedas de Alnus glutinosa, al que acompañan Salix salicifolius y Fraxinus Oxicarpa. En zonas de fondo de valle con suelos profundos y frescos, pero sin la presencia constante de agua todo el año se observa un gran desarrollo de tarayales de Tamarixgallica.Por último en zonas de arroyada, sobre suelos pedregosos, ocupadospor el río de forma ocasional se desarrolla una formación típicamente extremeña: los tamujares presididos por Securinegia buxifolia (Tamujo) y Nerium oleander (Adelfa).Como es de suponer entre estas comunidades, y en una franja tan estrecha como la orilla de un río se establecen todos los contactos posibles no siendo su distinción tan clara en muchas ocasiones.

Es frecuente en la Sierra, no ya en cursos no permanentes sinoen pequeñas depresiones, o en sitios en donde la humedad es mayor la presencia del arrayan (Myrturs comunis) que en ocasiones siempre que la humedad edáfica no sea muy elevada.

2.1.5.2.6. Las Repoblaciones Forestales (Pinar y Eucaliptal).

A/. Pinar.

Extendidas con mayor o mejor fortuna por toda la Sierra y en una primera apreciación más como protectores de cuencas hidrográficas que como futuro bosque maderable. La especie más extendida es el pino rodeno Pinus pinaster. Hemos advertido la presencia, en la carretera que sube al embalse del Guadalmellato de parcelas de Pinus radiata, que se considera como muy poco aceptables debido a la baja pluviosidad de la zona y a los problemas ligados a la implantación de una especie exótica.

Como ya se comentó en el complejo EncinarPinar, el Pinus pinea y P. pinaster, repoblado o no se encuentra muy extendido por toda la Sierra. No hemos observado labores de resineo, aunque si la recogida de piñas del Pino piñonero.

B/. Eucaliptal.

Extendidos de forma local por algunas zonas de fondo de valle en la Sierra, en zonas donde los suelos son algo más frescos, como exige este árbol

En la zona de la Vega existe una gran mancha en la carretera del Aeropuerto donde los individuos alcanzan un gran desarrollo. No se considera acertados estos cultivos en ningún caso, en el primero por la baja pluviosidad de la zona, lo que unido a la acción biocida de las hojas de eucalipto, puede dejar improductivos esos terrenos cuando la plantación sea talada.En el caso de la Vega, aparte de la citada acción, parece más interesante dedicarla a otros cultivos, una vez sea acondicionado el suelo, dada la elevada productividad agrícola de la zona.

2.1.5.2.7. Los Cultivos Arbóreos (El Olivar).

A/. Olivar.

Ampliamente extendidos por todo el municipio tanto en sierra como en campiña, si bien el mayor número de ellos parece con centrarse en la Campiña. Se dedican, excepto pequeñas manchas de la Vega dedicadas al verdeo, para almazara.

B/. Olivar Abandonado.

Constituyen antiguos olivares, siempre localizados en la Sierra, que por dificultades en el laboreo,generalmente se asientan en zonas de grandes pendientes han sido abandonados, y en consecuencia, al dejarse en ellos de practicar el laboreo han sido invadidos por el matorral circundante, estando en la actualidad muchos de ellos en fase de integración en las formaciones circundantes.

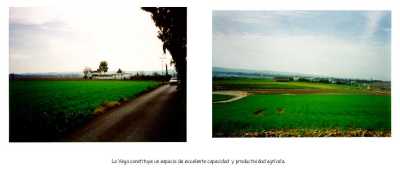

2.1.5.2.8. Los Cultivos no arbóreos.

La profunda alteración de extensas zonas de la Vega y la Campiña por efecto de la agricultura obliga a caracterizar los cultivos no arbóreos, que se practican en estos espacios, ya que éstos constituyen la casi exclusiva manifestación vegetal de estas amplias zonas. Se distinguen dos tipos de cultivo:

A/.Regadío.

Que se extienden por la amplia y rica Vega del Guadalquivir y pequeños fragmentos de la del Guadajoz, entre otros cabe destacar en ella los cultivos de remolacha, maíz, algodón, etc.

B/. Secano.

Practicados en toda la Campiña, que se trabaja de forma intensiva, en lo que se ha dado en llamar barbecho semillado.

En la zona de la Sierra también existen pequeñas zonas dedicadas a cultivos cerealistas que se trabajan en turnos variables dependiendo de la riqueza del sustrato.

Estos cultivos, en la Campiña, son típicamente cerealistas, alternando con el girasol. También existen pequeñas zonas de viñedo, que en esta comarca son más bien escasas.

2.1.4. CAPACIDAD AGRÍCOLA DEL SUELO.

2.1.4.1. INTRODUCCION, BASES GENERALES Y METODOLOGIA.

Esta apartado contiene la descripción y comentario de la cartografía correspondiente a la CAPACIDAD AGRICOLA DE LOS SUELOS.

La realización de dicha cartografía, que se desarrolla en una división de los suelos del término municipal en "Clases agrícolas" y su representación a escala 1:25.000, ha requerido siguientes pasos:

1. Recopilación del material de trabajo y de la bibliografía existente.

2. Fotointerpretación de la zona.

3. Primeros resultados y contraste con la revisión bibliográfica.

Simultáneamente a la revisión bibliográfica se estudió la foto interpretación sobre una colección de fotogramas, a escala aproximada 1:25.000, que se contraste con los estudios y reconocimientos de campo, encontrándose que las con incidencias eran muy fuertes, y las discrepancias de poco peso.

La identificación y análisis de suelos utilizando los métodos de interpretación de fotografías aéreas se basan en dos principios:

• Suelos parecidos, depositados por las mismas fuerzas, toman aspectos parecidos en los fotogramas.

• Suelos distintos, o que fueran depositados por fuerzas distintas, toman aspectos distintos.

2.1.4.2. CLASES AGROLOGICAS.

Se trata en principio de una EVALUACION de los RECURSOS AGRARIOS de un determinado medio físico, el correspondiente al municipio de Córdoba.

Para ello se utilizar la medida de la capacidad agrícola de los suelos, clasificando éstos en clases agrológicas;. Esta clasificación agrológica engloba dos conceptos:

a) Capacidad de implantación de cultivos y potencialidad productiva de un determinado suelo.

b) Limitaciones de uso del suelo, por riesgo de pérdida de dicha capacidad.

2.1.4.2.1. Capacidad Productiva.

Para medir la CAPACTDAD PRODUCTIVA de un suelo se tendrán en cuenta los siguientes factores:

Factores extrínsecos (Climatológicos).

a) Hídricos - Precipitaciones.

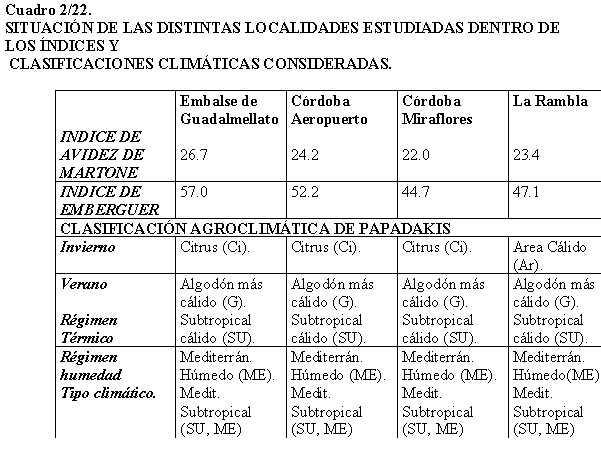

b) Térmicos - Tipo de verano (según la clasificación climática de PAPADAKIS). Para este último factor térmico, se escoge el "Tipo de verano" por ser esta estación en la que se producen temperaturas más desfavorables, incluso limitantes, para el cultivo.

Factores intrínsecos.

1. Profundidad del suelo.

2. Textura.

3. Pedregosidad y/o Rocosidad.

4. Salinidad.

5. Sistema de manejo (que incluye índices de fertilidad).

2.1.4.2.2. Las limitaciones en el uso del suelo.

Producidas por riesgos de pérdida de la capacidad agrológica, se expresan a través de los siguientes factores:

A/. Limitaciones Extrínsecas.

Corresponden a las producidas por las condiciones climáticas, tanto hídricas como térmicas.

Los datos usados corresponden a la estación de c6rdoba, única dentro del Municipio con datos completos. Se utilizan también datos de estaciones complementarias en cuanto a precipitaciones (P) de la Clasificación Agroclimática de España de los autores Francisco Elías Castillo y Luis Ruiz Beltrán, editados por el Servicio Meteorológico Nacional. 1973.

Cuadro 2/25.

TEMPERATURAS

|

E |

F |

M |

A |

MY |

J |

JL |

A |

S |

O |

N |

D |

Año(¯) |

|

|

Tm |

9.1 |

10.7 |

13.5 |

16.3 |

19.4 |

24.4 |

27.9 |

27.6 |

24.3 |

18.6 |

13.6 |

9.6 |

17.9 |

|

T |

13.7 |

16.2 |

19.0 |

22.7 |

26.0 |

32.0 |

36.2 |

36.5 |

31.2 |

24.4 |

18.6 |

14.1 |

24.1 |

|

t |

4.5 |

5.2 |

7.9 |

9.9 |

12.7 |

12.7 |

10.5 |

19.6 |

17.3 |

12.9 |

8.5 |

5.1 |

11.6 |

|

t’ |

-0.9 |

0.7 |

3.2 |

5.7 |

7.9 |

7.9 |

13.5 |

15.6 |

12.7 |

7.0 |

3.3 |

-0.1 |

-2.4 |

(¯) Período de la serie 1931-1950

Invierno

t´ del mes más frío (Enero) = -0,9º

t del mes más frío = 4,5

T del mes más frío (Enero) = 13,7

Tipo de invierno CITRUS (Ci)

Siendo:

T: temperatura media de las máximas.

t: temperatura media de las mínimas.

t´: temperatura media de las mínimas absolutas.

e: Estación mínima libre de heladas.

E : Estación disponible libre de heladas.

M : Temperatura media de las máximas de los seis meses más cálidos.

Verano.

e = 18/IV - 31/X: 6,4 meses

E = 16/II - 12/XII: 9,8 meses

M = (V-X) : 30,9º

Tipo verano: Algodón más cálido (G).Régimen térmico: Subtropical cálido (SU)

Subtropical cálido (SU).

|

C |

E F M A Mr J Jl A S O N D |

AÑO |

|

P ETP-P Ih |

88 67 110 60 50 12 3 3 23 86 76 96 17 28 56 82 128 158 183 169 95 55 22 14 5,18 2,39 1,96 1,0 1,0 0,08 0,02 0,02 0,24 1,56 3,45 6,86 |

674 |

Ln = 331 mm. 20% de la ETP anual

Régimen de humedad: Mediterráneo seco (Me)

Tipo Climático: Mediterráneo Subtropical (SU, Me)

Donde Ln es agua de lavado y In el índice de humedad.

Clasificación Papadakis.

La clasificación climática de la zona en estudio según el criterio de Papadakis es Gi-G-Su-Me.

Los distintos factores climáticos se han ordenado según el grado de la limitación de uso del suelo que producen de la siguiente manera:

a) Precipitaciones.

GRADO

1 Superiores a 600 mm.

2 300-600 mm.

3 300-0 mm.

b) Temperaturas: Según tipo de verano de la clasificación de PAPADAKIS.

GRADO

1 Mayor de g.

2 g –M

3 M -t

4 t.

B/. Limitaciones intrínsecas.

Se explican a continuación los factores que las producen, así como la graduación en cada uno de ellos:

a) Pendientes.

1ð 3% Llana

2ð 3-10% Suave

3ð 10-20% Moderada

4ð 20-30% Fuerte

5ð 30-50% Muy Fuerte

6ð 50% Escarpada

7ð Variable.

El límite de suelos laborables se establece en el 20%.

Entre el 20 y el 30% se usaran como pasto o Reserva Natural.

Con pendientes 50% serán Reserva Natural dedicados únicamente a:

b) Erosión.

l < 3% ð No hay

l 3-10% ð Si hay a no ser cultivo en terrazas

l 10%ð Si hay

c) Erosión aparente.

1. No hay

2. Moderada. No impide el uso de maquinaria agrícola

3. Severa. Impide el uso de maquinaria agrícola.

C/. Edáficas.

a) Profundidad.

1. 90% Cm. ð Muy profundo

2. 90-50 Cm. ð Profundo

3. 60-30 Cm. ð Medio

4. 30-15 Cm. ð Escaso

5. < 15 Cm. ð Esquelético

6. ð Variable.

b) Textura. Valoración en horizonte antrópico, (Ap).

% Arena % Limo % Arcilla

1. 40 37 23 Equilibrada

2a. 85 N. E. Arenosa

2b. 80 N. E. Limosa

2c. 50 N. E. Arcillosa

D/. Pedregosidad.

Gravas. (& 25 cm).

% G

1. No hay Nulos

2. < 20% Escasos

3 20-50 Medio

4. 50-90 Abundante

5. 90 Muy abundante.

Piedras %

1. No hay Nulo

2. 0,01-0,1% Escaso

3. 0,1-3% Medio

4. 3-15 % Poco abundante

5. 15-90 % Abundante

6. 90% Muy abundante.

Con gravas 20% se consideran suelos aceptables.

Con gravas 90% son suelos muy afectados.

Con piedras <3% se considera suelo aceptable. Si el porcentaje de piedras es alrededor del 3% solo son aceptables para cultivos forrajeros. Para porcentajes desde 3-15% se restringe el uso de la maquinaria. Si el % es mayor del 15% no son utilizables desde el punto de vista agrícola.

E/. Rocosidad. Presencia de la roca madre en el horizonte edáfico.

Produce limitaciones de mecanización.

1. No hay Nulo

2. <2% Escaso

3. 2-10% Medio

4. 10-25% POCO frecuente

5. 25-5-% Frecuente

6. 50-90% Muy frecuente

F/. Encharcamientos (w)

1. No hay Nulo

2. Existe pero no siempre Estacional

3. Existe Siempre Permanente

G/. Salinidad.

1. No hay NULA

2. Restringe cultivo LIGERA

3. Impide cultivo ALTA.

Sistema de explotación.

1. Año y vez con barbecho semillado con leguminosa.

2. Año y vez que admite trigo.

3. Año y vez o al tercio con cebada y avena.

4. Año y vez de centeno o más del tercio.

Las características que definen cada clase agrológica se dan en el cuadro siguiente:

Cuadro 2/26.

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LAS CLASES AGROLÓGICAS.

CLASES AGROLÓGICAS

|

CARACTERÍSTICAS |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

|

Precipitaciones |

600 mm |

300-600 |

300-600 |

300-600 |

C |

C |

C |

C |

|

TIPO VERANO |

g-M |

t |

t |

t |

C |

C |

C |

C |

|

Pendiente |

< 3 % |

< 10 % |

< 20 % |

< 20 % |

< 3 % |

< 30 % |

< 50 % |

C |

|

Erosión |

No hay |

Moderada |

Moderada |

Moderada |

No hay |

C |

C |

C |

|

Profundidad |

90 Cm. |

60 Cm. |

30 Cm. |

30 Cm. |

C |

C |

C |

C |

|

Textura |

Equilibrada |

Equilibrada |

Equilibrada |

Equilibrada |

C |

C |

C |

C |

|

Gravas |

No hay |

< 20 % |

< 50 % |

< 70 % |

C |

C |

C |

C |

|

Pedregosidad |

No hay |

< 0.1 % |

< 0.1 % |

< 3 % |

C |

C |

C |

C |

|

Rocosidad |

No hay |

< 2 % |

< 5 % |

< 25 % |

C |

C |

C |

C |

|

Encharcamiento |

No hay |

Estacional |

Estacional |

Estacional |

C |

C |

C |

C |

|

Salinidad |

No hay |

No hay |

Ligera |

Ligera |

C |

C |

C |

C |

Las limitaciones extrínsecas no afectan de forma significativa, por no ser limitativa en este caso del uso del suelo, ni producir dificultades en la conservación de los recursos edáficos y de la capacidad productiva del suelo.

Se reconoce una reserva en la Sierra, por posibles limitaciones climáticas debidas a la termometría, con un período libre de heladas más reducido que en las otras macrozonas.

2.1.4.3. NORMATIVA UTILIZADA.

Se utilizan las normas de clasificación de la capacidad de los suelos de la D.G.P.A. adoptadas de las del Servicio de Conservación de Suelos del USDA, ("Land Capability Classification “ S. C. S 1.969).

Se observa las limitaciones, sobre todo por la textura desequilibrada, de adaptación de dicha normativa a los suelos de LA CAMPIÑA, por lo que en las fases intermedias del estudio se ha utilizado la modificación propuesta en el estudio "INVENTARIO de los CULTIVOS de REGADIO y LABOR INTENSIVA de SECANO en la PROVINCIA DE CORDOBA" de LOPEZ-BELLIDO, aunque los datos cartografiados se han adaptado a los criterios de la "Land Capability Clasification".

Estas normas se basan en la agrupación de parcelas o unidades de suelo principalmente según su capacidad de producción de cultivos comunes y pratenses sin producir deterioro durante un largo periodo de tiempo, en su capacidad productiva.

Las clases agrológicas poseen las características siguientes:

1. Similares potencialidades o capacidades de producción. Aptitud semejante para la implantación y desarrollo de las distintas especies vegetales.

2. Limitaciones de cultivo parecidas. Máxima intensidad que puede alcanzar la explotación del suelo sin poner en peligro todos los componentes productivos.

3. Producen cosechas similares, de la misma clase de cultivos y plantas forrajeras o pastos naturales con prácticas de manejo análogas.

4. Requieren tratamiento de conservación similares y prácticas de cultivo de la misma clase, bajo las mismas condiciones de cubierta vegetal.

5. Tienen un potencial productivo comparable.

Se indican con un número romano (I a VIII) y subíndice literal. El número romano indica la clase agrológica, donde el suelo tiene el mismo grado relativo de capacidad de cultivo o de limitación de uso.

El subíndice designa el problema mayor de conservación de la capacidad productiva:

e: Erosión

w: Encharcamiento, problemas de drenaje.

s: Limitaciones en la zona de raíces.

e: Limitaciones climáticas.

Las clases agrológicas se agrupan según el sistema de explotaci6n o uso del suelo en:

GRUPO CLASE SISTEMA DE EXPLOTACION

1. I , II y III Laboreo permanentes.

2. IV Laboreo ocasional

3. V, VI y VII Pastoreo, producción forestal y/o Reserva Natural.

4. VIII Reserva Natural, Zona urbana, etc.

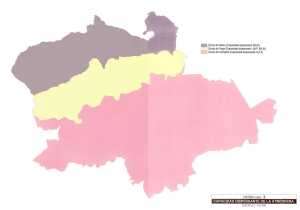

2.1.4.4. CLASES ACROLOGICAS. DESCRIUCION DEL TERMINO MUNICIPAL DE CORDORA.

Se utilizara como división base del término municipal las tres MACROZONAS, en que se puede clasificar la zona de estudio:

1. LA SIERRA.

2. LAS VEGAS del Guadalquivir y del Guadajoz.

3. LA CAMPIÑA.

La geomorfología específica de cada MACROZONA afecta extraordinariamente a la edafología y en particular a la CLASIFICACION AGROLOGICA y a los usos y aprovechamientos agrícolas de los suelos.

Como estudio intermedio soporte se ha utilizado el MAPA EDAFOLOGICO, E. 1:250.000, del ESTUDIO AGROBIOLOGICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, C.S.I.C. y se conocen análisis puntuales de suelos en número suficiente para poder explicar los caracteres intrínsecos de cada suelo, de forma que sea posible asignarle una determinada clase agrológica. Se utiliza la clasificación de suelos de la U.S.D.A. (l.967, 7ª aproximación) así como la clasificación genética tradicional.

2.1.4.4.1. La Sierra.

A/. Base geológica.

Fundamentalmente Paleozoica. Con terrenos Cámbricos, Silúricos y Carboníferos.

Existen también rocas plutónicas, ácidas y metam6rficas con una pequeña inclusión de terrenos miocénicos (en el borde de la Sierra).

Se detecta además formaciones aluviales y coluviales sobre el sustrato rocoso de la Sierra de Córdoba. Los coluviales se han formado en los piedemontes de las zonas de mayor pendiente.

Tectónica.

Afectada la zona paleozoica por la orogenia Hercínica (Carbonífero). Los granitos son posteriores al plegamiento Hercínico. El relieve es montañoso-abrupto (con pendientes generalmente30 % e incluso 50 %).

Sólo en el borde de la Sierra las pendientes bajan al 3-10 %.

Litología.

1. Materiales duros en relieve abrupto: Granitos, Pórfidos graníticos, arcosas y pizarras, rocas volcánicas, calizas y conglomerados.

2. Materiales del Mioceno: Conglomerados y areniscas.

B/. Edafología.

Los suelos más característicos de esta zona son:

1. Entisoles; Suelos poco evolucionados, sin horizonte de diagnóstico.

2. Inceptisoles: Suelos con horizontes de diagnóstico, que se han formado rápidamente, úmbrico o cámbrico.

Se distinguen dos asociaciones o series de suelos según el relieve:

1. Zonas de grandes pendientes:

Ortents. Formados ex-novo por la erosión en el regolito. Es un Entisol que corresponde a los regosoles o litosoles de la clasificación genética tradicional. El perfil típico es el A – C.

Umbrepts. Es un Inceptisol con horizonte úmbrico. Son los Xerorankers, con débil contenido en humus, y edafoclima muy seco. Moder ácido, pulverulento, salpicado de fragmentos de roca madre.

2. Zonas de pendientes suaves:

Ocrepts. Inceptisol que corresponde a las tierras pardas meridionales. Caracterizadas por un lavado débil de las arcillas. El perfil tipo contiene los horizontes A, B, C.

Distrocrepts. Sobre rocas madres duras, pobres en bases, cristalinas o metamórficas (granitos, gneis, esquistos micaceos). Son inceptisoles poco evolucionados.

Eutrocrepts. Tierras pardas meridionales sobre tierras rojas. El perfil tipo es A B C. El espesor depende de la topografía.

Rendsoles. Corresponden a las rendsinas de labor. Son molisoles sobre suelos calizos. Sobre estos suelos se asientan los olivares de la Sierra. El horizonte antrópico es casi el único diferenciado de la roca madre. El horizonte tipo es AC.

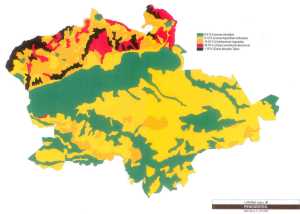

C/. Clases agrológicas.

Como principal factor, que limita el uso del suelo, y por tanto caracteriza las clases agrológicas se encuentra LA PENDIENTE DEL TERRENO.

Esto implica que la mayoría de la macrozona SIERRA se clasifica en las clases VI y VII.

En zonas de pendiente más suave, p.e. los coluviales de los piedemontes de las zonas abruptas y la zona del borde de la Sierra el suelo se clasifica en las clases III y principalmente IV, debido a problemas de pedregosidad y rocosidad.

No existen limitaciones en cuanto a los demás factores intrínsecos de precipitación, drenaje, salinidad y textura.

Son suelos poco profundos y según va disminuyendo su espesor, por causa de la erosión, se da un cambio gradual de la clase IV a la clase VI. La diferenciación de suelos en estas dos clases se debe fundamentalmente a este factor. Este es el caso de los coluviales, profundos, de clase IV

Casi el 90 % de la superficie de clase VII, tiene corno subclases e, s (erosión acentuada y falta de profundidad en la zona de raíces). El resto es de clase VI con las mismas subclases.

La clase IV es la típica rendsina de labor, cultivo de olivares dispersos (por la topografía) y labor intensiva (al tercio) de secano y labor extensiva en la zona borde de contacto de la Sierra y la Vega.

Es una zona, por tanto, de aptitud sobre todo forestal (coníferas y vegetación clímax) y de uso de pastizales (susceptible de mejora), con arbolado (Quercus) o matorral en zonas degradadas.

En la zona borde de la Sierra, con la Vega, la alternativa más frecuente es labor intensiva de secano (al tercio) fundamentalmente trigo (50 %), girasol y remolacha.

En la zona abrupta de la Sierra, el aprovechamiento es labor extensiva con arbolado (Quercus ilex), mejorable con siembra de pratenses, en especial trébol subterráneo. Casi la mayoría de los suelos de clase IV se encuentran en fase de degradación a clase VI.

La productividad agrícola por sectores en esta macrozona es:

Agricultura.

Zona borde de la Sierra: (II-IV) Buena.

Zona abrupta de la Sierra: (IV-VII) Muy Baja.

Forestal.

Buena.

Ganadería.

Muy Baja. El aprovechamiento de los pastizales se realiza de forma extensiva con una carga ganadera muy baja, del orden de 0,2 cabezas de ovino por hectárea.

2.1.4.4.2. Las Vegas.

A/. Base Geológica

Las Vegas se configuran como un gran depósito cuaternario, por un lado, a lo largo del río Guadalquivir, de gran anchura ( 4-5 Km), incluyendo los aluviales más recientes del río y las diferentes terrazas, e incluso depósitos coluviales de piedemonte; y por otro, a lo largo del río Guadajoz, vega ésta, mucho más estrecha.

Litología.

En primer lugar, tanto los aluviales como las terrazas ligadas al Guadajoz presentan un carácter más arcilloso, por provenir de las margas arcillosas del Mioceno de la Campiña. Las terrazas más antiguas son conglomerados, con soporte subyacente de arcillas margosas. La terraza más moderna, gravas, arenas y lentejones arcillosos.

Topografía.

Muy plana. Pendientes <3 % excepto en los bordes de contacto de la Vega con la Sierra que alcanza el 5 %.

B/. Edafología.

Los suelos son los típicos de Vega, suelos poco evolucionados, de aportes fluviales, constituidos, por sedimentos fluviales y desarrollados sobre éstos.

Los perfiles tipo son (A) C, AC, A(B)C, e incluso ABCaC, éstos últimos junto con los ABgCac; que son SUELOS LAVADOS con PSEUDOGLEY y SUELOS PARDOS sobre terrazas y piedemontes.

Son pues según la clasificación americana del. USDA, Entisoles, respondiendo respectivamente a los grandes grupos, Fluvents, suelos aluviales (las vegas); psaments, regosoles arenosos y Acualfs (alfisoles) los suelos lavados con pseudogley, o bien Acuepts (Inceptisol, con pseudogley de superficie).

C/. Clases agrológicas.

Por sus características casi toda la Vega cae en zona de clase I (sobre todo cl regadío).

Las zonas con falta de agua para el riego, o de secano, se clasifican como IIc, donde el subíndice se adopta por razones climáticas (falta de agua).

Esto queda expresado con el índice de capacidad agrícola de C.A. de TURC que es de 60 36 Tm. M. S. /Ha.

Las zonas de borde con la Sierra, con pendientes del 3% al 5% se clasifican en clase II.

Los cultivos herbáceos dominan el regadío, trigo, maíz, algodón, remolacha, soja, praderas de alfalfa. La productividad agrícola muy alta, alternando con frutales: Almendro, manzano, peral y con olivares muy productivos.

La Vega del Guadajoz es muy estrecha, con el problema adicional de la salinidad (La conductividad eléctrica de las aguas varía entre 4.000-7.000 mnohs).

2.1.4.4.3. La Campiña.

A/. Base Geológica

Engloba el conjunto mioceno que aflora masivamente en toda la macrozona.

Se trata de una serie de arcillas margosas de gran potencia, estratificada horizontalmente.

En cotas superiores a 200 m, aparecen depósitos delgados tabulares de areniscas. La meteorización llega a profundidades de 9 m.

Topografía.

Son lomas separadas por valles en V, con bajas o medias pendientes, del 5 al 20%, y más frecuente del 5-10%. Puntualmente se supera el 30%. Unicamente existen pendientes <3% en terrazas sobre los cerros testigos.

B/. Edafología

Los suelos típicos de toda esta zona son los Vertisuelos topolitomorfos, suelos con arcillas expansivas (montmorillonitas).

Acuerts : Tierras negras andaluzas, suelos de tipo vértico, de drenaje deficiente, peligrosos por sus características expansivas para las construcciones agrícolas y otras. Se observa en estos suelos profundas grietas en verano. La zona de meteorización alcanza una profundidad de 9 m. y se encuentran situados sobre los valles y aluviales secundarios.

Usterts : Tierras margosas béticas, sobre colinas y áreas onduladas. Pendientes mayores del 5 %. Evolucionan hacia Acuerts. El horizonte típico es A (B) C con media a alta actividad biológica.

C/. Clases agrológicas.

La mayoría de los suelos se clasificarían en clases altas de la LAND CAPABILITY CLASSIFICATION por desequilibrios en la textura (T. arcillosa) pero utilizando la nueva metodología se clasifica en clase II por pendientes (5-10 % media), con inclusiones puntuales de clase III (pendientes hasta 30 % y más). Las terrazas sobre cerros testigos (pendiente <3%) se clasifican en clase II por problemas de textura y de fertilidad.

Los subíndices son:

a) IIac IIIac , ac: arcilloso para indicar la textura.

b) IIe,w, IIIe,w para indicar los problemas de drenaje, encharcamiento y erosión.

c)

Las limitaciones en los usos, y la pérdida de capacidad productiva de los suelos, debido a la erosión no son importantes y, solo en el caso de la erosión aparente superficial puede producir dificultades en la labor mecanizada.

Potencialidad productiva.

La zona está incluida en un índice de TURC de C.A. 20. La mayor parte del terreno es de LABOR INTENSIVA SIN ARBOLADO, con el 100 % de barbecho semillado

La alternativa más frecuente es trigo (47%), girasol (29 %), leguminosas o remolacha-algodón. En las areniscas de los cerros testigos se encuentra el olivar adulto de alto rendimiento.

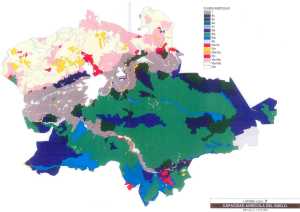

2.1.4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES AGROLÓGICAS CARTOGRAFIADAS.

Se han cartografiado veinte unidades, correspondientes a las clases agrológicas I a VIII de la “Land Capability Classification" y a las subclases:

e: erosión.

s: limitaciones en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. en la zona de raíces.

w: limitaciones por deficiente drenaje externo e interno, problemas de encharcamiento, etc.

c: limitaciones climáticas.

La representación cartográfica se ha realizado de la siguiente manera, aunque la información de cada clase y subclase se ha manejado en las bases de datos digitales:

Cuadro 2/27.

CLASES AGROLÓGICAS.

|

CODIGO |

CLASES AGROLÓGICAS |

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS |

LEYENDA CARTO-GRÁFICA |

|

1 |

I |

No presentan limitaciones que restrinjan su explotación. |

Suelos sin factores limitantes para su explotación. |

|

2 |

II s |

Limitaciones LEVES en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor s) |

|

3 |

II e |

Limitaciones LEVES debidas a la erosión, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor e) |

|

4 |

II w |

Limitaciones LEVES por drenaje deficiente de los suelos, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor w) |

|

5 |

II c |

Limitaciones LEVES debidas a factores climáticos, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |

Limitaciones LEVES (Factor c) |

|

6 |

III s |

Limitaciones IMPORTANTES en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor s) |

|

7 |

III e |

Limitaciones IMPORTANTES debidas a la erosión que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor e) |

|

8 |

III w |

Limitaciones IMPORTANTES debidas drenaje deficiente de los suelos, que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor w) |

|

9 |

III c |

Limitaciones IMPORTANTES debidas a limitaciones climáticas, que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |

Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor c) |

|

10 |

IV s |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de su profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor s) |

(Continuación)

|

11 |

IV e |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de la erosión de los suelos. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor e) |

|

12 |

IV w |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de un drenaje deficiente. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor w) |

|

13 |

IV c |

Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de factores climáticos |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor c) |

|

14 |

V s |

Suelos con graves problemas de profundidad, rocosidad y pedregosidad que los convierten en suelos no laborables, cuyo uso se reduce a aprovechamientos forestales y a pastizales. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor s) |

(Continuación)

|

CODIGO |

CLASES AGROLÓGICAS |

CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS |

LEYENDA CARTO-GRÁFICA |

|

15 |

V w |

Suelos con limitaciones de drenaje, proclives a encharcamientos o peligro de inundaciones esporádicas. |

Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor w) |

|

16 |

VI s |

Suelos no laborables por sus condiciones climáticas, edafológicas o erosión, por lo que su aprovechamiento se reduce usos forestales y pastizales. |

Suelos no laborables (Factor s) |

|

17 |

VI e |

Suelos no laborables por sus fuertes pendientes, por lo que su aprovechamiento se reduce usos forestales y pastizales. |

Suelos no laborables (Factor e) |

|

18 |

VII s |

Terrenos con fuertes pendientes y escaso espesor de suelo para uso agrícola. Corresponden con zonas abruptas desde el punto de vista topográfico. |

Suelos no laborables (Factor s) |

|

19 |

VII e |

Terrenos con fuertes pendientes y escaso espesor de suelo para uso agrícola. Corresponden con zonas abruptas desde el punto de vista topográfico. |

Suelos no laborables (Factor e) |

|

20 |

VIII |

Suelo no laborables, bien por sus importantes limitaciones, bien por estar ya urbanizados. |

Suelos no laborables por combinación múlti-ple de factores. |

A/. Clase agrológica I

Los suelos de esta clase no presentan limitaciones que restrinjan su explotación o éstas son muy pequeñas.

Permiten el cultivo de una amplia gama de especies vegetales y cualquier otro aprovechamiento con alta productividad.

Son suelos llanos o con muy ligeras pendientes, generalmente bien drenados, con condiciones favorables para la retención de agua, de alta fertilidad o que responden con altos incrementos de productividad a los aportes de fertilizantes.

Son por tanto "suelos agrícolas" de muy alta potencialidad productiva (Indice de TURC C.A. = 60), que deben conservarse en su uso agrícola actual.

Se encuentran localizados la mayor parte de ellos en la Vega del Guadalquivir, con presencias puntuales en la Vega del Guadajoz, y corresponden a terrenos de "regadío", lo que evita las limitaciones debidas a las características climáticas de la zona relativas a pluviometría.

B/. Clase agrológica II

Se incluyen en esta clase aquellos suelos que presentan alguna limitación que restringe la gama de especies vegetales cultivadas o hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas tales como laboreo según curvas de nivel o cultivo en fajas.

Su exclusión de la Clase I se debe, en parte a condiciones climáticas, al no encontrarse en regadío, en otras ocasiones es la erosión el factor que condiciona la clase, o bien problemas de salinidad (tierras halomórficas en la Vega del Guadajoz) o encharcamiento.

Se encuentra esta clase de suelos en:

• LA VEGA. Generalmente en la subclase IIc, por limitaciones de agua de riego.

• LA CAMPIÑA. Muy extendido por ésta macrozona, las subclases IIw y IIs, por limitaciones al uso del suelo y restricción en la gama de plantas cultivadas por problemas de encharcamiento, deficiencia de drenaje interno y salinidad La textura muy desequilibrada (arcillosa) implicaría una clasificación de estos suelos en clases más altas, así como las pendientes medias, superiores a las consideradas normales en clase II, pero la limitada erosión y la gran potencialidad productiva de estas tierras de "La Campiña" aconsejan clasificarlas agrológicamente en esta clase, como indica su uso actual en agricultura intensiva de secano de alta producción.

C/. Clase agrológica III

Se clasifican en esta clase los suelos que presentan suficiente profundidad para e1 establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades.

Los suelos en esta clase tienen limitaciones que reducen la gama de especies vegetales a cultivar y requieren prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. Se debe efectuar el laboreo y la realización de otras prácticas por curvas a nivel del terreno. Se admiten drenajes deficientes en forma limitada así como algunos defectos en relación con la pedregosidad o rocosidad, sin que esto resulte obstáculo grave para las labores y para la rentabilidad de los cultivos.

Los suelos de esta clase son relativamente frecuentes en "La Campiña", diferenciándose de los de clase II de la misma macrozona, a pasar de su aparente semejanza, por problemas de pendientes (10%).

Así mismo se incluyen terrenos del borde de la Sierra, con limitaciones en la zona de raíces IIIs (profundidad del suelo, pedregosidad, rocosidad) y algunos terrenos cultivados en labor intensiva de secano en la macrozona "La Sierra" propiamente dicha, con limitaciones idénticas y por erosión, es decir en las clases IIIs y IIIe.

D/. Clase agrológica IV

Se incluye en esta clase los terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos, solo son convenientes para dos o tres tipos de cultivos o las producciones son bajas.

Se engloban en estos suelos aquellos con pendientes de hasta el 20 % y (aún más sí son cultivos leñosos en aterrazado) tal es el caso de los olivares de "La Sierra" aunque en la actualidad son improductivos o están abandonados. Incluye también los cultivos de secano en labor extensiva (al sexto o más), cultivo que ha sido sustituido últimamente por el aprovechamiento como pastizales.

Generalmente est n clasificados como clase IVe y IVs según que la limitación predominante sea la pendiente elevada (y por tanto la erosión) o bien la falta de profundidad de los suelos, muy corriente en "La Sierra" excepto en los depósitos coluviales de pie de monte.

E/. Clase agrológica V

Dentro de esta clase se han distinguido dos subclases:

Vs. Con graves problemas de profundidad, rocosidad, pedregosidad lo que le convierte en suelos no laborables, cuyo uso se restituye a aprovechamientos como pastos o forestal.

Vw. Son terrenos con limitaciones por drenaje deficiente, encharcamientos o peligro de inundaciones esporádicas.

Son suelos situados en terrenos de bajas pendientes, generalmente en los márgenes de los ríos Guadalquivir y Guadajoz.

F/. Clase agrológica VI

Pertenecen a esta clase los suelos no laborables, sea a causa de sus condiciones climáticas y edafológicas, sea por grave peligro de erosión, por lo cual su aprovechamiento más indicado es el de pastizal, explotación forestal o bien reserva natural.

Se encuentran situados principalmente en "La Sierra" en zonas con pendientes fuertes (clase VIe), pero con suficiente humedad para mantener la vegetación herbácea y permitir su aprovechamiento al menos en alguna estación del año. El destino de estos suelos es como aprovechamiento pecuario, de los pastizales y dehesas por el ganado ovino, una vez que el ganado porcino en explotación extensiva ha desaparecido prácticamente de la zona. Las cargas ganaderas son muy bajas.

La subclase VIs engloba aquellos terrenos, también generalmente en la "Sierra", con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. Tienen el mismo aprovechamiento que los anteriores.

G/. Clase agrológica VII

No permiten otro aprovechamiento que sus pastos, o la explotación forestal, reserva natural o alguna de sus combinaciones, bien por la excesiva pendiente del terreno, que las expondría a rápidos procesos erosivos, bien por el escaso espesor del suelo agrícola.

Se incluyen en esta clase gran parte de las zonas abruptas de 1a Sierra y algunas incrustaciones puntuales en La Campiña.

H/. Clase agrológica VIII

Se incluyen las superficies cuyo aprovechamiento productivo es imposible por diversos factores limitantes (pendientes, afloramientos rocosos, zonas urbanas, vías de comunicación, ríos, etc.). Sólo pueden dedicarse a zonas de recreo, o reservas naturales.

2.1.3. LA CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA E HIDROLÓGICA

La principal arteria de la zona es el río Guadalquivir, en su curso medio, pero además existen afluentes importantes por su margen derecho, correspondientes a la Sierra como el río Guadiato, el Guadalmellato y otros arroyos menores. En su margen izquierda está el río Guadajoz como principal afluente y otros arroyos con un régimen más estacional.

Ninguna de los ríos importantes posee cuencas completas dentro de la zona de estudio, solamente los arroyos y torrentes menores poseen subcuencas dentro del término municipal.

Se pueden establecer dos tipologías entre las redes de drenaje en lo que se refieren a sus aspectos relativos a la geología y el relieve: la red de la Sierra y la red de la Campiña.

La red de la Sierra es relativamente densa, condicionada de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las elevadas pendientes existentes en amplias zonas de la Sierra. Al contacto con la Vega, la potencia erosiva y carácter torrencial de la red se ve disminuida por el brusco cambio de pendiente, siendo entonces más frecuente un régimen deposicional de sedimentos y un menor desarrollo de ramificaciones secundarias, dando lugar a cursos longitudinales que terminan en el Guadalquivir o en los subálveos de la Vega.

La red de la Campiña es menor densa y pierde el carácter de torrencial, aunque no del todo su potencial erosivo y de transporte, ya que al discurrir por unos materiales blandos y con muy escasa capacidad de retención de agua y en caso de fuertes precipitaciones aparecen fuertes caudales, con elevado potencial de transporte y sedimentación, sobre todo de la fracción limosa y arcillosa. La efectividad del drenaje se considera aceptable con máximos estacionales muy marcados. El río Guadajoz posee gran cantidad de arroyos afluentes que drenan la Campiña, por lo que su régimen es reflejo del funcionamiento de la red, con los consiguientes procesos de dinámica fluvial.

2.1.3.2. PERMEABILIDAD.Para la estimación de la permeabilidad se pueden establecer tres tipos de valores en los terrenos del término municipal: zonas con materiales permeables, con materiales semipermeables y zonas cuyos materiales se consideran impermeables.

A/. Terrenos permeables.

Corresponden a los aluviales, ya sean de los pequeños arroyos existentes en la Campiña, así como la Vega de los ríos Guadajoz y Guadalquivir, siendo ésta última la zona más extensa. Los materiales con mayor fracción arenosa poseen una permeabilidad más elevada, aunque existe un alto contenido en arcillas que disminuye la permeabilidad de estos sedimentos cuando los consideramos en su conjunto. Por tanto, aún cuando estos aluviales se consideran permeables la transmisividad o velocidad de propagación del agua dentro del sedimento no es muy elevado. Son zonas con acuíferos en formaciones permeables por porosidad intergranular.

En algunas áreas de la Sierra, muy pequeñas y de díficil localización existe una permeabilidad por fisuras y fracturación que afecta sobre todo a calizas y pizarras. No se han representado estas áreas en el mapa, recogiéndolas dentro de las zonas de recarga, puesto que su funcionamiento en grande se considera semipermeable. Sin embargo su detección es posible al observar las condiciones de drenaje de ciertas áreas de la Sierra (drenaje muy activo por pereolación a través de fisuras).

B/. Terrenos semipermeables.

Corresponden a materiales con distintas litologías, entre las que se encuentran los distintos depósitos de niveles de terraza, una franja de coluviones de la Vega del Guadalquivir, la serie caliza del Mioceno y algunas zonas de calizas cámbricas y otros materiales alterados de la zona de la Sierra.El carácter de semipermeables de estos materiales es debido a su comportamiento en grandes, aunque puntualmente existen pequeñas áreas, como antes se ha comentado, muy permeables junto a otras impermeables. Las características litológicas, estructurales y tectónicas afectan tanto positiva como negativamente en el valor de la permeabilidad. En la zona de la Sierra éstas últimas (fracturación, fisuras, fallas) favorecen un aumento de la permeabilidad en materiales poco aptos, mientras que en la Vega y la Campiña, las distintas litología, y su disposición (alternancia de destratos permeables a impermeables) son las responsables de este carácter.

En estos terrenos se pueden encontrar acuíferos aislados, generalmente poco extensos y de caudal variable, puesto que son áreas de recarga que dependen sobre todo de las precipitaciones.

C/. Terrenos impermeables.

Corresponden a la mayor parte de la Campiña (margas azules, arcillas) y de la Sierra (Granitos, esquistos, etc). Al igual que en los casos anteriores este carácter hay que entenderlo considerándolo en grande, puesto que tanto en la Sierra como en la Campiña existe una capa superficial alterada que establece unas condiciones especiales en la dinámica del agua.

Por ejemplo, en la Sierra la capa superficial alterada de muy poca profundidad recoge el agua que percola y la drena rápidamente en la red de barrancos que allí existe, dando lugar a suelos poco desarrollados.

En la Campiña, debido a la litología existente (arcillas con alta porosidad) aparece un suelo muy desarrollado que recoge bastante cantidad de agua, pero en este caso la retiene. Sólo en las zonas con mayor contenido en arenas aparecen manantiales y pozos de mínimo caudal.

2.1.3.3. FORMAS DE DRENAJE.

A/. Drenaje favorable.

En la zona de la Sierra el drenaje se considera favorable por escorrentía superficial muy activa. En las zonas en donde el escaso valor de la pendiente no favorece el desarrollo en la red fluvial el drenaje se considera aceptable, produciéndose ésta de manera mixta, mediante escorrentía y percolación.

En la Vega y la Campiña, el drenaje no es muy favorable.

<![endif]

B/. Drenaje aceptable.

Se localiza en las zonas planas de la Sierra, con poco desarrollo en la red fluvial y con materiales que poseen una permeabilidad de tipo medio. Son los terrenos arcósicos y arenosos, alteración de los granitos, en donde el saneamiento de los terrenos es de tipo medio.

En la Vega, la mayor parte de ella posee un drenaje aceptable, exceptuando la franja próxima al curso del río, que al estar empapada no permite el saneamiento. En la banda próxima a la Sierra el drenaje es aceptable por escorrentía poco activa, y en zonas en donde la litología lo permite es aceptable por percolación natural. En este último caso se pueden incluir todos los niveles de terraza, incluso los situados en la Campiña.

En la Campiña sólo existe drenaje aceptable en los depósitos pliocenos tipo raza que existen al SE del término municipal.

C/. Drenaje deficiente.

En la Sierra prácticamente no hay zonas con drenaje deficiente. En la Vega, la franja ocupada por el cauce del río, tanto el Guadalquivir como el Guadajoz, poseen drenaje deficiente por existir agua a muy poca profundidad, en superficie se puede mostrar el drenaje como aceptabe.

En la Campiña el drenaje se considera deficiente, por la escasa percolación y la escorrentía poco activa.

2.1.3.4.- TIPOS DE ACUIFEROS.

Se establecen de modo genérico tres tipos de acuíferos que se pueden encontrar en los terrenos del término municipal. Su delimitación y características dependen del tipo de formaciones rocosas en que se encuentran así como de sus zonas de recarga. Estos tipos se describen a continuación.

A/. Acuíferos libres-aluviales (L).

Son acuíferos superficiales, normalmente en estrecha relación con la red fluvial, ocupan los terrenos más bajos, aluviales y terrazas bajas, el agua está a poca profundidad y la recarga se efectúa fundamentalmente por el propio subálveo del río, y en menor medida por precipitaciones. Es el tipo de acuífero más extenso es importante, por su abundancia y la disponibilidad de agua que ofrece. Prácticamente toda la Vega del Guadajoz y buena parte de la red del Guadalquivir, así como los aluviales de la red fluvial secundaria se pueden incluir dentro de este tipo.

B/. Acuíferos por fisuración – fracturación (F).

Este tipo hace referencia sobre todo a los posibles acuíferos que se localizarían en las formaciones clacáreas del Mioceno, que aunque escasamente tectonizadas sí presentan fisuras y grietas que junto con la elevada porosidad que poseen las hacen potencialmente adecuadas para contener aguas subterráneas.

Su disposición y su extensión no las hacen adecuadas para poseer grandes caudales; la recarga se efectúa en su mayor parte por precipitaciones y sólo al oeste de Córdoba, una amplia franja se recarga en parte por los arroyos que drenan la Sierra.

C/. Zonas de recarga (R).

En la mayoría de los casos estas zonas de recarga poseen acuíferos aunque en sí mismos poco importantes, la mayor parte de las veces el agua contenida en estos terrenos recarga acuíferos situados a mayor profundidad. Tal es el caso de los niveles de terraza que percolan el agua hacia el acuífero libre del río, situado a niveles más bajos, o simplemente drenan el agua por la red de escorrentía o hacia acuíferos profundos.

Las zonas de recarga están muy extendidas por todo el término municipal y corresponden a materiales del tipo permeables o semipermeables que tienen un drenaje activo por percolación.

D/. Zonas sin acuíferos (I).

La mayor parte de la Campiña y la Sierra, que son zonas impermeables, no poseen prácticamente acuíferos, aunque pueden existir algún acuífero aislado, especialmente en la Sierra, de tipo puntual y de caudal variable.

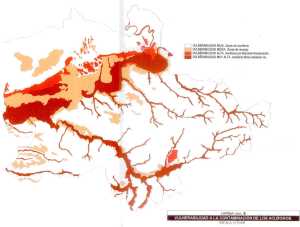

2.1.3.5. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS.

Para la estimación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y por extensión de las aguas subterráneas se han tenido en cuenta una serie de factores que en este caso son:

• factores hidrográficos.

• factores geológicos.

• factores topográficos.

• factores de suelo.

• factores de vegetación.

En el estudio se han considerado como más importantes los tres primeros, mientras que la influencia del suelo y la vegetación se puede considerar que aparece implícita en la permeabilidad y capacidad de retención de agua de un terreno respectivamente.

En general se puede decir que la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas crece con la permeabilidad y altura del nivel freético y decrece con la pendiente y profundidad de la roca madre.

La permeabilidad del suelo viene definida como la «capacidad de un suelo para dejar fluir, o trasmitir, agua o aire a través de su espesor» En este sentido, la permeabilidad del suelo depende de su textura, estructura, grado de compactación, contenido en materia orgánica, porosidad, etc., es decir, características que determinan el tamaño de los poros y su capilaridad. (CEOTMA 1984, pág. 189)[4].

La importancia de la consideración de este factor radica en la determinación del potencial del suelo para actividades tales como la instalación de fosas sépticas o vertederos (riesgo de filtración de lixiviados o contaminantes hacia capas freáticas), respuesta a drenajes, etc.

Si a este factor se una una red de drenaje poco densa, presencia contrastada de acuíferos y cercanía o presencia de zonas emisoras de productos contaminantes, esta estimación se ve reforzada.

A al vista de toda la información contenida en este apartado de hidrogeología y en los anteriores se puede considerar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas de cada uno de los tipos de acuíferos que figuran en el punto anterior como:

Muy vulnerables – Acuíferos libres, aluviales. (L)

Vulnerables – Acuíferos por fisuración. (F)

Vulnerables – Zonas de recarga. (R)

Poco vulnerables – Zonas impermeables. (I)

A/. Zonas muy vulnerables (L).

Corresponden a las zonas con acuíferos libres–aluviales, antes descritos. En estas zonas la velocidad de propagación de los posibles agentes contamiantes es alta, la persistencia es baja y su eliminación presenta dificultad.

Se puede considerar a toda la Vega del Guadajoz y buena parte de la red del Guadalquivir, así como los aluviales de la red fluvial secundaria se pueden incluir dentro de este tipo.

B/. Zonas vulnerables ( F y R ).

Se incluyen aquí las áreas con posibles acuíferos por fisuración en calizas y áreas por un lado y por el otro a las zonas de recarga, en ambos casos antes comentadas.

En las calizas fisuradas la velocidad de propagación del contaminante es muy alta, sin embargo su persistencia es muy baja y su eliminación es relativamente sencilla siempre que el origen de los contaminantes no sea debido a vertidos sólidos que comienzan a actuar con las precipitaciones y se introduzcan entre los huecos y fisuras de la roca. En este caso a estas zonas se las debe considerar de especial protección.

En las zonas de recarga, compuestas principalmente por áreas, conglomerados, calizas porosas, depósitos de terraza algo cementados, etc, la velocidad de propagación del contaminante oscila de media a lata, al persistencia es sin embargo alta, su eliminación es díficil. Son zonas de protección y control.

Su disposición y su extensión no las hacen adecuadas para poseer grandes caudales; la recarga se efectúa en su mayor parte por precipitaciones y sólo al oeste de Córdoba, una amplia franja se recarga en parte por los arroyos que drenan la Sierra.

Las zonas de recarga están muy extendidas por todo el término municipal y corresponden a materiales del tipo permeables o semipermeables que tienen un drenaje activo por percolación.

C/. Zonas poco vulnerables (I).

Se incluyen en este punto los terrenos considerados como impermeables y prácticamente sin acuíferos. Su composición es tal que la contaminación afecta principalmente a las aguas más superficiales y muy localmente a los acuíferos.

En los terrenos margosos y arcillosos la velocidad de propagación de los agentes contaminantes es muy baja, por el contrario su persistencia es muy alta. La contaminación afecta solamente en los puntos en donde estén situados los focos emisores, sin que se transmitan por el terreno hasta los posibles acuíferos los agentes contaminantes. En este caso, el agua superficial, por la red de escorrentía o por precipitaciones es la afectada por la contaminación.

2.1.3.6. MAPA DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS.

Los tipos de acuíferos, así como la vulnerabilidad que presentan a continuación, se recogen en una cartografía a escala 1:25.000 de todo el término municipal. Para una mayor claridad e interpretación del mapa así como para el tratamiento automatizado de la información en el contenida, se ha hecho corresponder los distintos tipos de acuíferos con los valores de vulnerabilidad correspondientes, obteniéndose cuatro clases representadas por las letras L, F, R, I, tal y como ya se ha expresado.

La fuente para elaborar la cartografía de riesgos de inundación se han utilizado los datos del estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre dicho río. Aunque no se ha podido disponer de un estudio del resto de ríos y arroyos, de la observación directa histórica, se conoce la existencia de otras zonas inundables de las que hay que destacar diversas zonas de la Vega del río Guadajoz. En ella la zona de mayor riesgo, por la presencia de una urbanización ilegal (La Atalayuela), es la zona de La Huerta Nueva.

Hay que señalar también que en la zona comprendida entre el Puente de la Autovía y el Puente del Ferrocarril la Confederación Hidrográfica ha redactado un proyecto de encauzamiento con el que se prevé la defensa de las zonas inundables para un caudal estimado de 5.850 m. cúbicos por segundo con lo que, una vez ejectuado dicho proyecto, estas zonas no serán inundables para avenidas de hasta dicho caudal máximo.

2.1.2. LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA, GEOMORFOLÓGICA Y LITOLÓGICA COMO ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS TERRENOS

2.1.2.1.- GEOLOGIA.

2.1.2.1.1. Encuadre Geológico.

En otros apartados del trabajo se comenta la diferenciación clara que presentan los terrenos del término municipal en tres zonas bien definidas, Sierra, Campiña y Vega, que desde el punto de vista geológico ofrecen los caracteres más acusados para establecer esa diferenciación.

La zona norte de los terrenos del término municipal, ocupados por la Sierra pertenecen a la Meseta, siendo Sierra Morena una de las grandes unidades morfoestructurales de la península. La zona sur, tres cuartas partes en extensión, pertenece a otra gran unidad peninsular, como es la depresión Bética. En este caso la Campiña y la Vega del Guadalquivir constituyen las unidades fundamentales de la depresión. En el municipio de Córdoba sólo se encuentran de manera parcial las tres unidades antes comentadas: Sierra Morena, la Vega del Guadalquivir y la Campiña cordobesa.

El dominio, origen y edad de los materiales que constituyen estas tres zonas es bien diferente en cada caso; a continuación se describe brevemente el carácter geológico de cada zona.

2.1.2.1.2. La Sierra (Sierra Morena).

El borde de la meseta se manifiesta aquí como una zona en donde es frecuente encontrar afloramientos de rocas antiguas, precámbrico y Cámbrico, de gran extensión, junto con manifestaciones de plutonismo y vulcanismo, en forma de bandas estrechas y alargadas, sobre todo en la región más septentrional.

Los materiales están afectados por plegamientos hercinianos, con una complejidad téctonica influenciada además por la intrusión de plutones graníticos, como se puede comprobar además por la presencia de una red de fracturas de distinta edad y una serie de filones de pórfidos graníticos.

En conjunto, los materiales de la zona de la Sierra poseen el carácter de antiguos, consistentes, en algún caso de tipo cristalino lo que hace que se comporten como zócalo frente a manifestaciones tectónicas posteriores (posthercinianas).

La edad de los materiales existentes varía, en la zona de la Sierra, desde el Precámbrico cristalino de Cerro Muriano hasta el Mioceno de carácter calcáreo que aparece como manchones al norte del casco urbano. Sin embargo, en la zona estudiada aparecen exclusivamente depósitos de edad Cámbrico, Carbonífero, incluyendo en este sistema los plutones graníticos, Triásico (Bunt) y Mioceno.

2.1.2.1.3. La Campiña (Depresión del Guadalquivir).

Los materiales de la Campiña son de dominio Alpino y su génesis e historia geológica están ligadas a la cordillera Bética. La depresión del Guadalquivir en su conjunto constituye la antefosa. La porción de campiña que pertenece al municipio se localiza en la zona central de la depresión, y posee aspectos significativos de ésta, como son el origen marino de los sedimentos, la gran potencia de éstos y ya en el borde más meridional del término la presencia de elementos alóctonos procedentes del ámbito de la cordillera Bética (olitostromas). El mecanismo de traslación de estos elementos alóctonos no puede ser más que como deslizamientos gravitatorios. Su edad de “mise en place” es Mioceno, ya que se encuentran intercalados entre los materiales de esta serie. Su importancia, dentro de los terrenos del término municipal es escasa en extensión, pero sin embargo son responsables de la presencia de elementos salinos.

La estructura de los depósitos de la Campiña es sencilla; el borde norte corresponde con la supuesta falla del Guadalquivir, Que no es tal, pues se ha comprobado que el zócalo de la Meseta se hunde suavemente a partir del escalón de la Sierra hacia el sur, ya en su zona central se depositan potentes series de sedimentos de facies marinas, blandas que enmascaran alguna que otra falla normal que afecta al zócalo. En los sectores en donde aparecen materiales alóctonos, sur de la zona estudiada., se dan complicaciones en la disposición estructural de carácter local por efectos de procesos de halocinesis secundaria.

La edad de los depósitos es casi exclusivamente Mioceno.

2.1.2.1.4. La Vega (Guadalquivir, Guadajoz).

Se pueden diferenciar igualmente los materiales ligados a los cursos de agua, puesto que su origen, disposición y características dependen de éstos. El Guadalquivir discurre en el contacto de la Campiña y la Sierra y su acción fluvial durante el Cuaternario se ha manifestado por una parte en una erosión indirecta del relieve del borde de la meseta, apareciendo una red fluvial secundaria de carácter erosivo sobre materiales duros y antiguos.

Por otra parte, los procesos de sedimentación se restringen a la aparición de niveles de terrazas y fluviales y a depósitos de tipo coluvionar que provienen de la desnudación del borde de la meseta, poniéndose en contacto entonces con los materiales aluvionares del río, y así en la zona del término municipal es frecuente encontrar los niveles de terrazas fluviales localizados en la margen sur del rió Guadalquivir, mientras que en la margen norte, los depósitos de coluvión enmascaran los niveles de terraza.